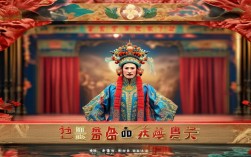

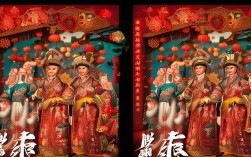

《审诰命》作为豫剧传统剧目的经典代表,以“清官智审诰命夫人”为核心剧情,通过紧凑的戏剧冲突、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧地域特色,成为展现中原戏曲文化魅力的重要载体,该剧围绕一桩牵涉权贵的人命案展开,通过府衙公堂上的智斗与交锋,既揭露了封建特权阶层的腐朽残暴,也歌颂了清官不畏强权、维护正义的崇高精神,堪称豫剧“公案戏”的典范之作。

全场戏剧情结构与艺术表现

《审诰命》全场戏以“案发—告状—审案—结局”为叙事主线,通过四个关键场次层层递进,将矛盾推向高潮,最终实现“善恶有报”的戏剧结局,各场次剧情与艺术表现如下表所示:

| 场次 | 剧情梗概 | 艺术表现特色 |

|---|---|---|

| 案发 | 诰命夫人(林有安之妻)为掩盖家族罪行,杀害证人赵氏,并买通县衙伪造现场。 | 通过“净角”的夸张表演,诰命夫人眼神阴鸷、动作狠厉,唱腔以低沉急促的“二八板”表现其内心的恐慌与凶狠,辅以“冷锤”鼓点渲染紧张氛围。 |

| 告状 | 赵氏之子赵朋携血书拦轿喊冤,遭诰命夫人随从殴打,后历经周折将状纸送达知府衙门。 | “生角”赵朋的唱腔以悲愤的“苦音慢板”为主,如“娘亲被害血成河,天大的冤屈对谁说”,配合跪爬、叩头等身段,强化受害者家属的悲苦与无助;念白采用河南方言,如“俺娘死得冤啊”,增强地域真实感。 |

| 公堂智审 | 知府受理案件,诰命夫人携圣旨威胁,知府佯装糊涂,以“卷席筒”等民间谚语诱其露馅,最终通过“激将法”使其当堂认罪。 | 丑角与净角的对手戏成为亮点:知府(丑角)念白诙谐机敏,如“一品夫人犯王法,难道还要俺给你跪下?”,唱腔用流畅的“流水板”展现智慧;诰命夫人(净角)从骄横到色厉内荏的转变,通过“水袖功”(甩、抛、抖)的幅度变化和音调的“由高转低”呈现,形成强烈的戏剧张力。 |

| 真相大白 | 人证物证确凿,诰命夫人及同伙被收监,赵朋冤情昭雪,百姓欢呼雀跃。 | 集体亮相配合大锣大鼓,节奏明快热烈;知府的唱腔转为高亢的“欢音”,如“为民除害心舒畅,留得清白在人间”,展现正义伸张后的畅快;百姓的“帮腔”合唱(如“清官啊,好清官!”)强化了民众对公平正义的赞颂。 |

艺术特色与文化内涵

《审诰命》的成功离不开豫剧“唱念做打”的深度融合与地域文化的鲜明表达,在“唱”方面,角色声腔设计严格遵循行当特征:清官用“真嗓”显沉稳,诰命夫人用“假嗓”显骄横,受害者用“哭腔”动人心魄,如赵朋的“导板转流水”,通过音域的起伏与节奏的快慢,将悲愤情绪层层递进,在“念白”上,剧中大量运用中州韵与河南方言词汇,如“中”“恁”“咋整”等,既贴近生活,又强化了中原地域的乡土气息,在“做功”上,诰命夫人的“蹉步”(表现慌乱)、知府的“髯口功”(捋髯思索)、赵朋的“甩发”(表现悲愤)等身段设计,既遵循戏曲程式化规范,又通过细节刻画让人物形象立体可感,剧中的“脸谱”艺术也极具特色:诰命夫人面部涂白粉、点红痣,象征其虚伪狠毒;知府则用“豆腐块”小脸,凸显其平民化的清官形象。

从文化内涵看,《审诰命》深刻反映了古代社会的阶级矛盾与司法困境,剧中“诰命夫人”作为封建特权阶层的代表,其“一品命官夫人”的身份成为逃避罪责的护身符,揭露了“刑不上大夫”的封建司法黑暗,而清官“不畏权贵、依法断案”的行为,则寄托了古代民众对公平正义的朴素向往,如知府所言“王子犯法与庶民同罪”,突破了封建等级观念的束缚,具有积极的思想进步性,剧中通过赵朋“告状无门”到“沉冤得雪”的经历,也歌颂了普通民众的抗争精神,体现了“善恶到头终有报”的民间伦理观,契合了大众对“正义必胜”的价值追求。

相关问答FAQs

问题1:《审诰命》中的“清官”形象为何能跨越时代引发共鸣?

解答:《审诰命》中的清官形象之所以具有持久的生命力,核心在于其“人性光辉”与“时代精神”的统一,他并非“高大全”的完美符号,而是具有民间智慧的“接地气”形象——面对诰命夫人的权势威胁,他既不盲目屈从,也不鲁莽硬顶,而是以“智斗”化解危机,这种“审时度势”的处事方式更贴近现实逻辑;他始终坚守“为民做主”的初心,如剧中台词“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,用通俗直白的话语道出了民众对官员的基本期待,这种对公平正义的追求超越了时代局限,无论是古代百姓还是现代观众,都能从中获得情感认同与精神激励。

问题2:豫剧《审诰命》的表演中,“丑角”的运用有何独特作用?

解答:在《审诰命》中,“丑角”(知府)的运用是该剧艺术成功的关键之一,丑角的身份打破了传统“清官”的严肃刻板形象,通过诙谐幽默的念白与夸张生动的动作(如挤眉弄眼、拍案惊堂),调节了公堂审案的紧张氛围,使剧情张弛有度,增强了观赏性;丑角的“民间智慧”特质,使其成为连接权贵与民众的桥梁——他既懂官场规则,又通民间疾苦,能以“看似糊涂实则精明”的方式(如用“卷席筒”比喻案件真相)化解僵局,这种“以弱胜强”的叙事策略,满足了民众对“小人物战胜强权”的心理期待;丑角的表演融入了大量河南民间曲艺元素(如快板、对口词),既丰富了豫剧的艺术表现力,也强化了地域文化特色,使该剧更具辨识度与传播力。