《小姑贤》是河南戏曲(尤其是豫剧)中极具代表性的传统家庭伦理剧,自诞生以来便以贴近生活的剧情、鲜明的人物形象和深刻的教化意义深受观众喜爱,被收录于《河南戏曲全集》中,成为展现中原地区家庭伦理观念与戏曲艺术魅力的重要作品。

该剧以清末民初的河南农村为背景,讲述了普通农民王家家中的婆媳矛盾与姑嫂温情,婆婆王氏深受封建礼教影响,性格泼辣偏心,对儿媳李海棠百般刁难,却对小女儿王玉梅疼爱有加,李海棠嫁入王家后,勤劳贤惠,悉心照料家务,却因婆婆的偏见屡遭责骂,甚至被罚跪、挨饿,小姑玉梅虽备受母亲宠爱,却心地善良,深明事理,多次在母亲面前为嫂子求情,甚至巧妙设计让母亲看清自己的过错,玉梅的真诚感化了母亲,王氏认识到对儿媳的不公,家庭矛盾得以化解,婆媳、姑嫂关系重归和睦。

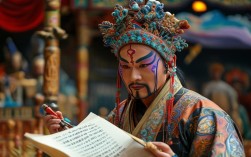

剧中人物塑造极具典型性,婆婆王氏是封建家长制的缩影,她的“恶”并非天生,而是长期受传统“夫为妻纲”“父为子纲”思想影响,将家庭权威凌驾于亲情之上,其言行既令人气愤,又折射出时代对女性的束缚,儿媳李海棠则是传统贤妻良母的代表,她隐忍、善良,面对不公却默默承受,用行动诠释着“孝”与“贤”,但她的隐忍并非懦弱,而是在困境中对家庭责任的坚守,小姑王玉梅是全剧的“调和剂”,她年轻活泼、机智勇敢,既有对母亲的孝心,又有对嫂子的同情,她的存在打破了家庭中的压抑氛围,展现了新时代女性(虽为传统剧目,但玉梅的形象带有进步色彩)的独立与智慧。

从艺术特色来看,《小姑贤》充分体现了豫剧贴近生活、通俗易懂的特点,唱腔上,以豫剧传统的梆子腔为基础,婆婆的唱腔高亢激越,表现其暴躁性格;儿媳的唱腔婉转哀怨,诉说其委屈与隐忍;小姑的唱腔则轻快活泼,充满朝气,念白多采用河南方言,如“中”“恁”“咋”等,让观众倍感亲切,表演上,通过“跪功”“甩袖”“指桑骂槐”等程式化动作,生动展现人物情绪,如李海棠被罚跪时的颤抖、王氏训斥儿媳时的叉腰怒目,均给观众留下深刻印象。

该剧的社会意义深远,它不仅通过家庭矛盾批判了封建家长制的弊端,更通过“小姑贤”这一角色传递了“以和为贵”“善良为本”的传统美德,在当代社会,《小姑贤》依然具有现实启示:家庭成员间的相互理解、包容与沟通,是家庭和睦的关键;年轻一代应在传承传统美德的同时,用智慧化解矛盾,推动家庭关系的良性发展。

以下是《小姑贤》主要人物信息概览:

| 角色 | 身份 | 性格特点 | 经典情节 |

|---|---|---|---|

| 王氏 | 王家婆婆 | 泼辣偏心、封建家长制 | 毒打儿媳、不让其吃饱 |

| 李海棠 | 王家儿媳 | 贤惠隐忍、勤劳善良 | 默默忍受委屈、孕期仍劳作 |

| 王玉梅 | 王家小姑 | 机智善良、明事理 | 为嫂子求情、设计化解矛盾 |

| 王香立 | 王家儿子、海棠丈夫 | 懦弱孝顺、起初不敢反抗 | 最终站出维护妻子 |

FAQs

问:《小姑贤》的故事背景是什么?为何能引起观众共鸣?

答:故事背景设定在清末民初的河南农村,当时封建礼教仍深刻影响着家庭关系,家长权威至上,女性地位较低,该剧之所以能引起共鸣,是因为它选取了“婆媳矛盾”这一普遍存在于传统家庭中的题材,剧中人物的性格与遭遇(如婆婆的偏心、儿媳的委屈、小姑的调和)贴近生活,让观众能在其中看到自己或身边人的影子,它传递的“家庭和睦”“善良终有好报”的价值观,符合大众对美好家庭关系的向往,具有超越时代的情感共鸣力。

问:《小姑贤》中的小姑王玉梅为何被称为“贤”?她的形象有何现实意义?

答:王玉梅被称为“贤”,主要体现在“明事理”“懂调和”“有孝心”三方面:她虽是母亲的宠儿,却不恃宠而骄,反而同情嫂子的遭遇;她敢于在母亲面前直言劝谏,用智慧和爱心化解家庭矛盾;她对嫂子的关心发自内心,超越了单纯的血缘亲情,体现了对“贤”的广义理解——不仅是对长辈的顺从,更是对家庭责任的担当,其现实意义在于,她为当代家庭中的“小姑”角色提供了榜样:年轻一代应主动承担家庭沟通的责任,用理解与包容代替矛盾与对立,成为家庭关系的“润滑剂”,推动家庭向更和谐的方向发展。