中国京剧《打龙袍》是传统剧目中的经典之作,属京剧“袍带戏”范畴,以历史故事为蓝本,融合唱、念、做、打等表演技艺,展现宫廷伦理与人性光辉,该剧自清代中叶形成以来,历经数代艺术家的打磨,成为京剧舞台上的保留剧目,深受观众喜爱,更被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录,承载着深厚的文化内涵与艺术价值。

故事背景设定在北宋仁宗年间,围绕“狸猫换太子”的宫廷秘案展开,仁宗皇帝赵祯早年因生母李妃遭刘妃(后为太后)陷害,被郭槐设计用狸猫换走,李妃被贬冷宫后流落民间,多年后,陈琳(内监)与郭海寿(李妃义子,实为仁宗亲生)暗中寻回李妃,仁宗得知真相后,欲迎回生母,但李妃因多年屈辱,心结难解,拒不相认,仁宗以“打龙袍”的仪式——亲手脱下龙袍,跪请李妃穿上,象征认母赎罪,李妃感动于心,母子团圆,全剧以“寻母—拒认—认母”为主线,穿插宫廷权谋、民间温情,情节跌宕起伏,情感张力十足。

《打龙袍》的角色塑造行当齐全,个性鲜明,各具特色,具体如下表所示:

| 角色 | 行当 | 身份 | 核心戏份 |

|---|---|---|---|

| 李妃 | 青衣 | 仁宗生母,前朝妃嫔 | “冷宫”唱段、“拒认”哭戏,展现悲愤与母性柔情 |

| 陈琳 | 老生 | 内监,知情者 | “述案”念白,推动剧情发展,沉稳忠厚 |

| 郭海寿 | 小生/老生 | 李妃义子,实为仁宗 | 寻母、认母,情感真挚,兼具帝王威仪与孝子之心 |

| 郭槐 | 净/丑 | 内监,陷害李妃主谋 | “审案”对峙,奸佞狡诈,推动冲突高潮 |

| 太后刘妃 | 旦/彩旦 | 仁宗养母,反派 | 宫廷权谋,心狠手辣,为悲剧根源 |

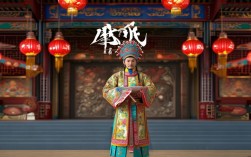

各角色通过精准的行当表演,共同构成鲜活的人物群像,青衣李妃的唱腔悲婉绵长,水袖功运用娴熟,将“受冤—流落—原谅”的情感转变演绎得淋漓尽致;老生陈琳的念白字正腔圆,沉稳中透着忠耿;小生郭海寿的表演兼具文雅与激昂,展现帝王寻母的急切与孝心;净角郭槐的脸谱浓重,嗓音洪亮,将奸臣的阴险刻画入木三分。

表演上,《打龙袍》充分体现京剧“四功五法”的精髓,唱腔以“二黄”“西皮”为主调,李妃的“二黄慢板”如“自那日与郭槐机房辩论”,旋律低回婉转,拖腔中蕴含无尽悲凉;仁宗的“西皮导板”高亢激昂,表现认母的决心,念白分韵白、京白,陈琳的韵白庄重典雅,郭槐的京白则带油滑腔调,形成鲜明对比,身段方面,“打龙袍”一场是核心:仁宗先作“整冠”动作,再缓缓脱下龙袍,双手捧袍跪行至李妃面前,李妃初时侧身回避,最终接过龙袍,母子相拥而泣,这一系列程式化动作,将“认母赎罪”的伦理情感推向高潮,展现京剧“以形传神”的艺术魅力。

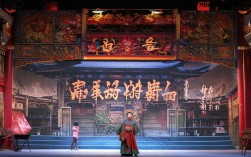

服饰道具是《打龙袍》视觉呈现的关键,仁宗的龙袍为明黄色蟒袍,绣九爪金龙,配玉带、朝靴,象征皇权至上;李妃前期着素色褶子,发髻素净,体现落魄身份,后期换上红色宫装,凤冠霞帔,寓意身份恢复,道具“狸猫”为布制,造型逼真,是“换太子”的核心象征;“龙袍”在剧中不仅是服饰,更是权力与亲情的载体,仁宗“脱袍”的动作,实质是放弃帝王尊严以换取亲情,寓意深刻,舞台布置以“一桌二椅”为基础,通过布景切换区分宫廷(金殿、冷宫)与民间场景,简洁而富有想象空间,凸显京剧“虚实相生”的美学特质。

《打龙袍》的艺术价值不仅在于其动人的情节与精湛的表演,更在于它承载的文化内涵,剧中“认母赎罪”的情节,弘扬了中国传统文化中的“孝道”思想;“善恶有报”的结局,体现了“仁政”理念,与儒家伦理深度契合,作为京剧教学经典剧目,其唱腔设计、身段程式、角色塑造均为后世提供了范本,至今仍是戏曲院校学生的必修课,当代,通过复排、新编、线上演出等形式,《打龙袍》不断焕发新生,成为连接传统与现代的文化纽带,让更多人领略京剧艺术的魅力。

相关问答FAQs

问:《打龙袍》的历史原型与真实历史有何关联?

答:该剧取材于民间流传的“狸猫换太子”故事,与宋代真实历史人物有一定关联,但情节多有艺术加工,历史上,宋仁宗生母李宸妃确为刘太后(刘娥)所压制,但并无“狸猫换太子”的极端情节,这一故事在明清小说(如《三侠五义》)中广为流传,京剧将其改编为戏剧,强化了冲突与戏剧性,属于“七真八假”的艺术创作,即核心人物真实,细节虚构,旨在传递伦理观念而非严格史实。

问:“打龙袍”中的“打”字是否指殴打?

答:并非殴打,而是京剧表演中的特定动作,象征“惩罚自己以示诚意”,剧中仁宗为让李妃原谅,亲手脱下龙袍(帝王象征),跪请李妃穿上,这一过程被称为“打龙袍”,通过“脱袍—跪拜—奉袍”的动作组合,表现仁宗认母的诚意与自责。“打”在此处有“自责、惩戒”之意,体现儒家“孝道”文化,是京剧“虚拟性”表演的典型代表,演员通过程式化动作传递深层情感。