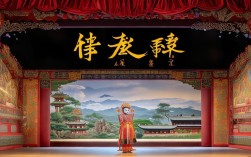

近日观看京剧《强项令》,深为这出传统经典的艺术魅力与精神力量所震撼,作为一出以东汉名臣董宣为主角的历史剧,它不仅以跌宕起伏的剧情展现了“强项令”董宣刚正不阿、执法如山的形象,更通过京剧独特的艺术形式,将人物的风骨与时代的命题演绎得淋漓尽致,让人在欣赏戏曲之美的同时,更感受到跨越千年的精神共鸣。

《强项令》的故事取材于《后汉书·酷吏传》,讲述了洛阳令董宣不畏湖阳公主权势,依法处决其家奴,后 even 面对汉光武帝的斥责,仍坚持“强项不低头”,最终赢得皇帝敬重的故事,全剧以“执法”为核心冲突,通过“拦轿斥主”“金殿面君”“撞柱明志”等关键情节,层层递进地塑造了董宣“宁折不弯”的硬骨头形象,当湖阳公主的轿舆招摇过市,家奴当街行凶,百姓敢怒不敢言时,董宣挺身而出,以“王子犯法与庶民同罪”的凛然正气喝止暴行,那句“洛阳令在此,休得放肆!”的念白,如惊雷般划破压抑的空气,瞬间将观众带入那个权贵当道却仍有法度存续的历史现场,而金殿之上,面对皇帝的怒斥与湖阳公主的哭诉,董宣以头撞柱、鲜血直流却依旧“项不可强”的举动,更是将人物性格推向高潮——他捍卫的不仅是一纸律法,更是为官者心中那杆永不倾斜的“秤”。

京剧艺术最动人的地方,在于其“以形写神”的程式化表达,而《强项令》正是将这种表达运用到典范,董宣的扮演者通过老生行当的“唱念做打”,将人物的刚毅与深沉刻画入木三分,唱腔上,以苍劲有力的“西皮导板”“西皮原板”为主,如“头戴乌纱翅儿飘”一段,唱腔高亢激越,字字铿锵,既展现了董宣作为朝廷命官的威严,又暗含其对律法的敬畏;念白则采用韵白与京白结合,“拦轿”时的快板念白如珠落玉盘,急促有力,尽显执法者的果决,“金殿”时的散板念白则沉郁顿挫,字字千钧,道出“执法如山,岂因权贵而改移”的坚定,身段动作上,“甩发”“跪步”“髯口功”的运用极具张力:被斥责时髯口微颤,隐忍而不屈;撞柱前眼神骤凝,决绝而悲壮;这些细节让人物形象从舞台上“活”了过来,仿佛能透过油彩看到董宣那双燃烧着正义之火的眼睛。

更值得深思的是,《强项令》对“法”与“权”的探讨在今天依然振聋发聩,剧中,湖阳公主以“皇亲国戚”的身份施压,光武帝以“天子颜面”相逼,这些看似不可逾越的权势壁垒,在董宣“法立则天下平,法弛则天下乱”的呐喊面前,终显苍白,这种“不畏强权、只唯实是”的精神,不仅是古代清官的操守,更是当代法治社会建设的基石,当我们在现实中看到“蝇贪蚁腐”被查处、“公平正义”被守护时,何尝不是对董宣精神的现代呼应?京剧作为传统文化的载体,通过《强项令》这样的剧目,让古老的精神基因在当代观众心中生根发芽,这正是传统艺术的当代价值所在。

《强项令》的精彩不仅在于主角的塑造,配角的表演同样可圈可点,湖阳公主从骄横到羞愧的情绪转变,光武帝从震怒到敬重的心理变化,都在演员细腻的表演中得以呈现,使得全剧的冲突更具层次感,人物关系更加立体,而舞台美术的简约处理——一桌二椅、简单的布景,反而给演员的表演留下了广阔空间,让观众将注意力集中在“唱念做打”的艺术魅力上,这正是京剧“虚实相生”的美学精髓。

走出剧场,《强项令》的余韵仍在心中回荡,它不仅是一场视听盛宴,更是一次精神的洗礼,董宣那“强项”的风骨,如同历史长河中的一座灯塔,照亮了为官者、为学者的初心,也提醒着每一个普通人:无论时代如何变迁,对公平正义的追求、对规则底线的坚守,永远是人类社会最宝贵的品质,京剧《强项令》以其深厚的文化底蕴和强大的艺术感染力,证明传统戏曲并非“老古董”,而是能够跨越时空、与当代对话的活态文化,值得我们反复品味、传承发扬。

相关问答FAQs

Q1:《强项令》中董宣的“强项”精神对当代社会有何启示?

A1:董宣的“强项”精神核心是“坚守原则、不畏权贵”,这对当代社会启示深远,它启示公职人员需树立“法治高于权力”的信念,无论面对何种压力,都应依法办事,维护社会公平正义;对普通人而言,这种精神鼓励我们在面对不公时敢于发声、勇于抗争,不做“沉默的大多数”;在社会治理层面,“强项令”提醒我们,法治社会的建设需要每个人对规则的敬畏与坚守,唯有如此,才能构建风清气正的社会环境。

Q2:京剧《强项令》在艺术表现上有哪些独特之处?

A2:京剧《强项令》的艺术独特性主要体现在三个方面:一是行当与程式的精准运用,通过老生的“唱念做打”(如苍劲的唱腔、刚毅的身段、髯口功等)塑造董宣刚正不阿的形象;二是“以简驭繁”的舞台美学,采用传统的一桌二椅和简约布景,突出演员的表演而非布景,体现京剧“虚实相生”的特点;三是冲突的戏剧化处理,通过“拦轿斥主”“金殿面君”“撞柱明志”等高浓度冲突情节,将人物性格与主题思想推向高潮,让观众在紧张激烈的戏剧冲突中感受艺术张力。