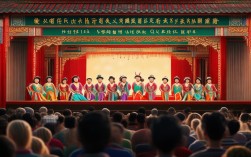

戏曲《包公审乌盆》是中国传统公案戏中的经典剧目,尤其在京剧、豫剧、川剧等剧种中广为流传,讲述了包拯铁面无私、明察秋秋,为冤魂伸张正义的故事,剧情以“鬼魂申冤”为核心,融合了民间传说、伦理教化与戏曲艺术,展现了古代司法理想与清官文化的深刻内涵。

剧情梗概

故事发生在北宋年间,开封府尹包拯(人称“包青天”)在审理一桩离奇命案时,牵扯出一段跨越阴阳的冤屈,原籍洛阳的商人刘世昌,常年在外经商,某年返乡途中携带金银珠宝,借宿于窑户赵大夫妇家中,赵大夫妇见财起意,杀害刘世昌后将其尸体烧制成乌盆,企图毁灭证据,乌盆中残留的刘世昌魂魄不甘冤屈,借窑户张别古之手“显灵”,向包拯鸣冤。

张别古以卖盆为生,从赵大处购得乌盆,回家后盆中竟传出哭诉声:“盆中是我骨,冤魂无处申!”张别古惊骇之余,心生怜悯,决定带乌盆前往开封府告状,包拯初时不信“盆中诉冤”之说,认为此事必有蹊跷,遂升堂审案,乌盆虽不会说话,却在堂上悲鸣不止,包拯推测其中必有隐情,便下令重审窑户赵大夫妇,在铁证与包拯的威严下,赵大夫妇最终招供,承认杀害刘世昌并焚尸灭迹的罪行,刘世昌的冤魂得以昭雪,凶手伏法,乌盆也被当庭摔碎,让冤魂解脱。

艺术特色与人物塑造

《包公审乌盆》的成功,离不开对包拯形象的深度刻画与戏曲表演形式的巧妙运用。

包拯:人神合一的清官符号

包拯在剧中不仅是“断案如神”的司法者,更是“人神合一”的正义化身,他的“黑脸”象征刚正不阿,“月牙额”代表明辨是非;审案时,他既有“威震开封府”的威严,又有“体察民情”的细腻,面对“乌盆诉冤”的超自然现象,他既不盲目轻信,也不武断否定,而是以“事出反常必有妖”的理性思维,通过“审乌盆”“诘赵大”等环节,将“鬼魂申冤”转化为“人证物证”的司法逻辑,体现了古代司法文化中“情理法”的统一。

鬼魂情节:戏曲浪漫主义与现实批判的结合

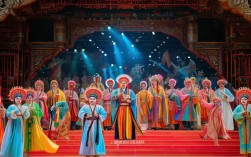

“乌盆显灵”是全剧最富戏剧性的情节,戏曲通过“虚实结合”的手法,让无生命的乌盆成为冤魂的载体:舞台上灯光忽明忽暗,配以低沉的唱腔与凄凉的锣鼓,营造出阴森诡异的氛围;演员通过“虚拟表演”(如双手捧盆作倾听状、眼神中流露惊恐),将“鬼魂诉冤”的抽象情感具象化,这种浪漫主义手法,既满足了观众“善恶有报”的心理期待,也暗含了对古代司法黑暗的批判——若没有包拯这样的清官,冤魂只能借“物显灵”,现实中的冤案或许永无昭雪之日。

表演元素:唱念做打的融合

该剧在表演上充分展现了戏曲“唱念做打”的精髓:

- 唱腔:包拯的唱段多以“二黄”“西皮”为主,旋律沉稳有力,如“乌盆案起疑云”一段,通过低回顿挫的唱腔,展现其深思与威严;刘世昌鬼魂的唱腔则用“反二黄”,音调凄楚悲凉,如“盆中骨,血泪仇”,直抒冤屈之情。

- 念白:张别古的念白带有方言色彩,诙谐中透着质朴,与包拯的官话形成对比,增强了人物的真实感;赵大夫妇的念白则充满惊慌与狡黠,通过语气变化暗示其心虚。

- 身段:包拯审案时的“髯口功”(捋髯、抖髯)、“水袖功”(甩袖、拂袖),既表现其沉稳,也暗含怒火;鬼魂“附盆”时,演员通过“僵尸功”“圆场步”,将飘忽不定的鬼魂形象生动呈现。

文化内涵与社会意义

《包公审乌盆》虽为虚构故事,却承载了深厚的文化内涵:

清官文化:民众对正义的寄托

在古代封建社会,司法腐败、冤案频发,民众渴望“青天大老爷”为他们主持公道,包拯作为清官的典型代表,其“不畏权贵、明察秋毫”的形象,成为民众心理的慰藉,剧中“包公审乌盆”的情节,正是这种“清官情结”的艺术投射——即便阴阳两隔,冤魂也能遇到包拯,正义终将降临。

因果报应:伦理教化的载体

“善恶有报”是中国传统文化的重要观念,赵大夫妇因贪财杀人,最终落得伏法的下场;刘世昌虽死,但冤魂得雪,魂归故里,这种“善有善报,恶有恶报”的结局,既符合民众的道德期待,也起到了“劝善惩恶”的教化作用,引导观众树立正确的价值观。

司法理想:情理法的平衡

包拯审案时,既重视“证据”(如重审赵大夫妇、查验乌盆),也关注“情理”(如对张别古的信任、对冤魂的怜悯),他将“天理”(鬼魂申冤)、“国法”(依法断案)、“人情”(体察民情)有机结合,体现了古代司法的理想状态——法律不仅是冰冷的条文,更应蕴含人性的温度。

主要角色与戏曲表现手法对照表

| 角色 | 性格特点 | 戏曲表现手法 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

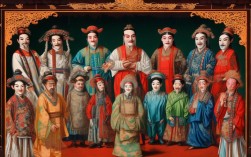

| 包拯 | 铁面无私、智慧 | 黑色脸谱、沉稳唱腔(二黄)、髯口功、水袖功 | 正义、公正、司法理想 |

| 刘世昌(鬼魂) | 冤屈悲苦 | 反二黄唱腔、幽暗灯光、飘忽身段(圆场步、僵尸功) | 无辜受害者、冤屈的控诉 |

| 张别古 | 正直善良、诙谐 | 丑角扮相、方言念白、夸张身段 | 民间良善、正义的传递者 |

| 赵大夫妇 | 贪婪狡诈 | 惊慌念白、谄媚身段、招供时的颤抖 | 人性之恶、司法腐败的受害者 |

相关问答FAQs

Q1:“包公审乌盆”中的“乌盆”为何能成为冤魂的载体?

A:在中国传统文化中,“物魂不灭”的观念深入人心,认为人死后魂魄可依附于相关物品(如遗骨、遗物),刘世昌被焚尸后,骨灰被制成乌盆,其冤魂便依附于盆中,成为“物证”与“人证”的结合体,戏曲通过这种“超现实”设定,既强化了冤情的惨烈(连骨盆都不安宁),也凸显了包拯断案的“神明”——他能洞察常人无法察觉的冤屈,让“物”替“人”说话,反映了民众对“清官明察”的极致想象。

Q2:不同剧种表演“包公审乌盆”时,有哪些地域特色差异?

A:不同剧种因表演风格、音乐体系、方言特点的差异,在呈现该剧时各有侧重:

- 京剧:注重“唱念做打”的规范性,包拯的唱腔以“铜锤花脸”的雄浑见长,身段稳健,强调“威”;鬼魂显灵时,通过“鬼步”与低沉的“锣鼓经”营造恐怖氛围,整体风格庄重肃穆。

- 豫剧:唱腔高亢激昂,包拯的“黑头”唱段融合了河南梆子的“炸音”,情感表达更外放;张别古的念白使用河南方言,诙谐中带着质朴,贴近民间生活。

- 川剧:以“变脸”“吐火”绝活著称,剧中可加入“乌盆变脸”(如盆面由黑转红象征血泪)或“鬼魂吐火”等特技,增强视觉冲击力,整体风格更富戏剧张力。

尽管存在差异,但各剧种都保留了“包公昭雪冤案”的核心主题,体现了戏曲艺术的“和而不同”。