将《琵琶行》改编为戏曲,需立足原诗的叙事脉络与情感内核,融入戏曲的“唱念做打”与程式化表达,以“相遇—共鸣—相惜”为主线,构建具有舞台张力的戏剧冲突,以下是改编框架与核心内容设计:

戏曲改编核心要素

| 要素 | 内容设计 |

|---|---|

| 剧目名称 | 《琵琶泪》(或《浔阳夜遇》) |

| 核心人物 | 白居易(江州司马,中年失意)、琵琶女(长安故伎,身世飘零)、船夫(引线角色) |

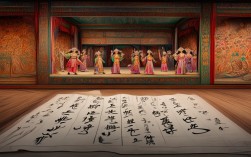

| 场景设定 | 浔阳江头,秋夜,枫叶荻花,一叶客舫,月色如霜 |

| 戏曲结构 | 三场戏: 秋夜送客 琵琶声起 身世共鸣 |

| 音乐基调 | 以“江阳辙”为主韵,琵琶声融入曲牌(如《夜深沉》《月儿高》),唱腔结合悲凉与婉转 |

第一场:秋夜送客

【场景】客舫内,酒冷烛残,白居易独坐案前,眉头紧锁,船夫立于船头望江。

船夫(念白,摇橹状):

“官人,天色已晚,江风渐紧,这饯行酒……还是早些回吧。”

白居易(叹气,举杯):

“‘浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟’,我白居易贬谪江州,两年有余,昔日‘居易易’的少年,如今成了‘江州司马’,这杯酒,敬故人,更敬这……满腹愁绪。”(唱)

“贬谪身如孤雁翔,秋江冷月照青衫。

壮志未酬鬓已霜,举杯独对夜茫茫。”

【船夫劝归,白居易摆手示意留下,此时江上传来隐隐琵琶声,众人惊诧。】

第二场:琵琶声起

【场景】客舫外,月色下,一叶小舟缓缓驶近,琵琶女怀抱琵琶,半遮面容,轻移莲步上船。

琵琶女(低头,拨弦试音,唱):

“本欲随波寄此身,何期偶遇知音人。

弦弦掩抑声声泣,似诉平生飘零恨。”

白居易(急步迎上,拱手):

“敢问娘子,此夜何弹此绝调?”

琵琶女(抬眸,眼中含泪,念白):

“贱人本是长安女,十三学艺教坊中。

一曲霓裳动君王,韶华错付富贵乡。”(唱)

“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘——

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声!”

【此处以“哑戏”呈现琵琶女弹奏身段:指尖轻捻、手腕翻转、身随韵动,配合灯光明暗,展现技艺与情感的爆发。】

第三场:身世共鸣

【场景】客舫内,琵琶女坐于案前,诉说身世,白居易听得入神,泪湿青衫。

琵琶女(抹泪,唱):

“弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。

门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。

商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。

去来江口守空船,绕船月明江水寒。”

白居易(起身,长揖,唱):

“我本京城宦游人,直言敢谏触龙鳞。

一朝谪居卧浔阳,青衫司马泪沾襟。

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!”

【两人对望,琵琶女再弹一曲《霓裳羽衣》,白居易和着节拍轻吟,船夫悄悄拭泪,尾声处,月色浸江,客舫远去,只余琵琶声在夜空中回荡。】

相关问答FAQs

Q1:戏曲改编《琵琶行》时,如何平衡原诗意境与戏曲的程式化表演?

A:改编时需以“意境为魂,程式为用”,原诗“枫叶荻花秋瑟瑟”的凄清感,可通过舞台布景(深蓝幕布、飘落枫叶)、灯光(冷月光斑)营造;琵琶女的身世诉说,用“唱念做打”中的“做”(如掩面泣、抚琵琶)和“念”(如声声泣的语调)强化情感;高潮部分“大珠小珠落玉盘”的技艺,则以“哑戏”配合琵琶音效,让程式化动作(如轮指、扫弦)成为情感载体,而非单纯炫技,核心是保留“沦落人”的共鸣,让戏曲形式服务于原诗的情感内核。

Q2:为什么选择琵琶女和白居易作为核心人物?他们的互动如何推动剧情?

A:两人是原诗的“双主角”,琵琶女的“技艺之悲”与白居易的“失意之悲”形成镜像,琵琶女从“名倡”到“商妇”的坠落,是个人命运的无常;白居易从“京官”到“司马”的贬谪,是士大夫理想的幻灭——两者的相遇,让“同是天涯沦落人”的主题从诗句升华为戏剧冲突,互动中,琵琶女的弹奏是“引子”,勾出白居易的愁绪;白居易的共情是“催化剂”,让琵琶女敞开心扉;最终两人的相惜,将个人悲苦扩展为对普遍人生际遇的感慨,推动剧情从“叙事”走向“抒情”,完成戏曲的情感升华。