京剧《百寿图》作为传统吉祥戏的经典剧目,以“寿”为核心意象,融合伦理教化与艺术审美,承载着中华民族对长寿、德行与家国和谐的向往,其剧本创作可追溯至清代中后期,最初为宫廷祝寿庆典而作,后流入民间,经几代艺人打磨,形成兼具程式化表演与生活气息的舞台呈现。

剧本以“寿”为明线,“德”为暗线,通过明代名臣“寿百龄”及其一家的故事,构建起“寿德双修”的叙事框架,全剧共八场,从“寿诞筹备”起笔,历经“寿堂受礼”“寿星点化”“家国同庆”等情节,最终以“百寿呈祥”收束,开篇以寿老臣(老生行当)六十大寿为引,其子寿延年(小生)携儿媳(旦角)、孙儿(娃娃生)归家贺寿,通过“拜寿”“献寿桃”等传统仪礼,展现家族孝道;中段引入边疆异族进贡“百寿图”的情节,寿老臣以“寿高德劭”感化来使,化解边疆危机,将“家寿”升华为“国寿”;高潮处,皇帝亲赐“德寿同辉”匾额,寿老臣以“人生百寿,德为根基”点题,呼应传统儒家“仁者寿”的伦理观。

人物塑造上,剧本注重行当分工与性格刻画,寿老臣作为核心角色,以老生的“唱念做表”展现其沉稳睿智,如“训子”一场,通过苍劲的二黄唱腔“人生在世德为先,寿比南山非偶然”,凸显其德高望重的形象;寿延年则以小生的清亮嗓音演绎孝子之心,“贺寿”唱段“椿萱并茂春常在”中融入西皮流水,节奏明快,传递家族和睦;异族使者的净角扮相,通过粗犷的身段与诙谐的念白,形成对比,强化“以德化人”的主题,女性角色如儿媳(青衣),以水袖功表现“敬茶奉寿”的温婉,成为家族伦理的柔化符号。

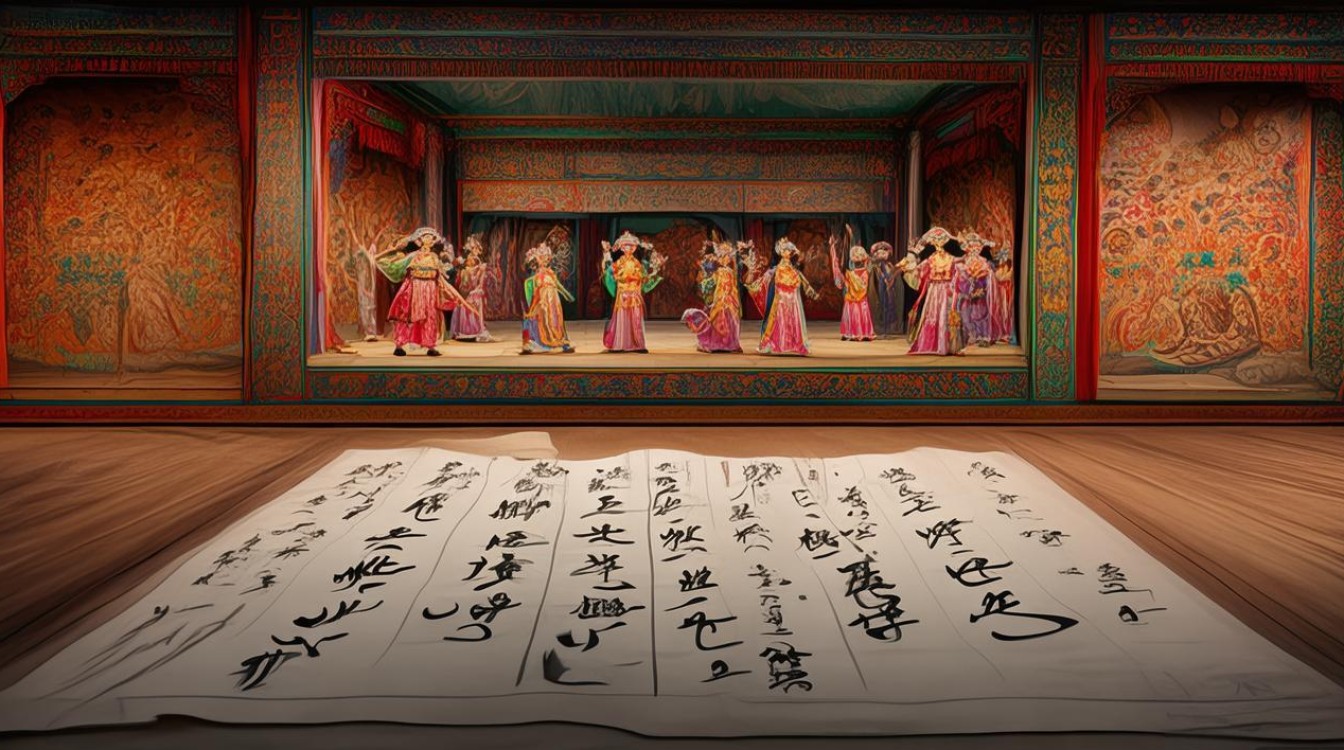

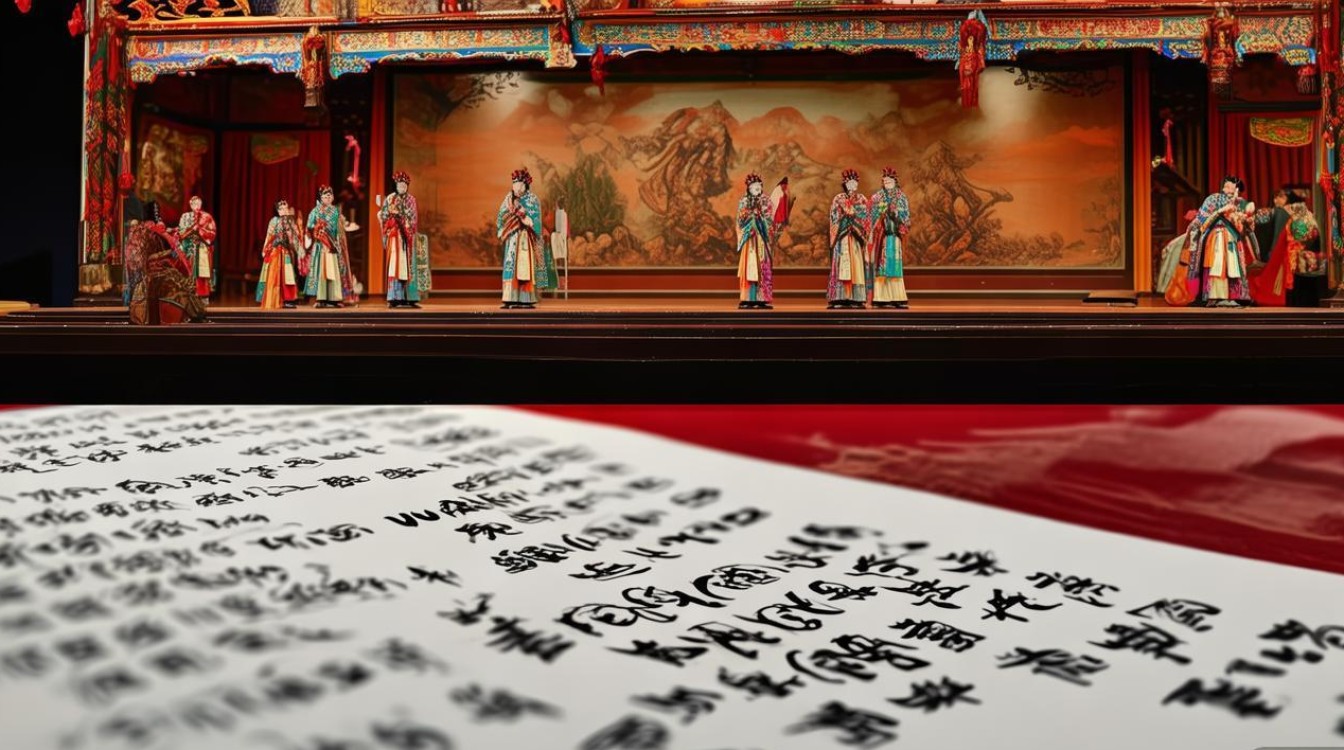

艺术特色上,剧本巧妙融合京剧“唱念做打”与象征手法,唱腔设计上,以二黄慢板抒发情怀,西皮流水推进叙事,如“百寿呈祥”一场,众人合唱的“四平调”,旋律起伏间烘托出喜庆氛围;念白方面,韵白与京白结合,如寿老臣的韵白彰显儒雅,仆人的京白增添生活气息;身段上,“寿星拄杖”的台步、“献寿图”的集体亮相,均严格遵循京剧程式,又通过“寿桃舞”“寿字灯”等创新道具,强化视觉冲击,舞台美术上,以红色为主色调,象征吉祥,寿堂背景的“百寿图”卷轴(由篆书“寿”字组成百种变体),既是核心道具,也暗合“百寿”主题。

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目类型 | 传统京剧(吉祥戏) |

| 主要行当 | 老生(寿老臣)、小生(寿延年)、旦角(儿媳)、净角(异族使者)、娃娃生(孙儿) |

| 核心唱腔 | 二黄慢板(抒发情怀)、西皮流水(叙事)、四平调(表现喜庆) |

| 经典道具 | 寿桃图(核心象征)、蟒袍(官阶)、拐杖(长寿)、寿字灯(舞台装饰) |

| 主题立意 | 以“寿”为表,以“德”为里,融合孝道、忠义、家国和谐 |

相关问答FAQs:

问:京剧《百寿图》为何被称为“吉祥戏”?其“吉祥”内涵体现在哪些方面?

答:作为吉祥戏,《百寿图》的“吉祥”内涵体现在多重维度:主题上,以“百寿”象征长寿吉祥,融合“家寿”(家族和睦)与“国寿”(边疆安定);情节上,采用“大团圆”结局,矛盾化解、圣旨赐福,传递“福寿双全”的愿景;舞台呈现上,红色主色调、寿桃、寿字灯等视觉元素,以及欢快的唱腔、喜庆的集体舞,均强化吉祥氛围;文化内核上,通过“德寿同辉”的立意,将吉祥寓意升华为对德行的推崇,契合传统“五福寿为先”的价值观。

问:剧中“百寿图”这一核心意象有何象征意义?如何通过舞台设计强化这一意象?

答:“百寿图”不仅是剧中异族进贡的实物,更是多重象征的集合:其一,象征“德行”,寿老臣以德服人,使“百寿图”成为“德寿”的具象化;其二,象征“和谐”,图卷的“百寿”变体暗合“和而不同”,喻示家国一体的太平景象;其三,象征“传承”,剧中通过“献寿图”“展寿图”等动作,传递“福寿绵延、代代相传”的文化理想,舞台设计上,背景以动态投影呈现百种篆书“寿”字,结合灯光渐变,使“百寿”意象从平面卷轴延伸至整个舞台;高潮处,演员手持寿字灯组成“寿”字阵型,通过队形变化与光影配合,将抽象的“百寿”意象转化为可感、可视的舞台奇观,强化主题感染力。