河南,这片孕育了华夏文明的中原沃土,不仅是中华文化的发源地之一,更是戏曲艺术的璀璨殿堂,豫剧、曲剧、越调、道情等剧种百花齐放,各具魅力,曲剧作为河南第二大地方剧种,以其贴近生活的唱词、婉转悠扬的唱腔和质朴自然的表演,成为中原文化中一颗闪耀的明珠,深受广大人民群众的喜爱。

曲剧的诞生与河南民间艺术息息相关,其雏形可追溯至清末民初的南阳地区,最初,它是由民间说唱艺术“鼓子曲”与“踩高跷”表演相结合而形成的“高跷曲”,当时的艺人们在农闲时节,踩着高跷,以鼓子曲的曲牌为基础,演唱一些民间故事和历史传说,表演形式活泼,内容贴近生活,逐渐在豫西南一带流行开来,20世纪20年代,随着表演形式的革新,艺人们尝试去掉高跷,改为在地面上表演,并加入简单的服装和道具,“曲剧”的雏形由此形成,到了30年代,曲剧在音乐、表演、剧目等方面日趋成熟,逐渐从农村走向城镇,开始在固定的舞台上演,新中国成立后,曲剧迎来了发展的黄金时期,一大批专业剧团相继成立,如河南省曲剧团、郑州市曲剧团等,整理改编了大量传统剧目,并创作了一批反映新时代精神的现代戏,使曲剧的艺术水平得到显著提升。

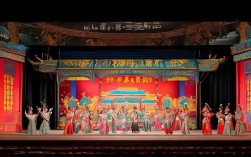

曲剧的艺术魅力主要体现在音乐、唱腔和表演三个方面,音乐上,曲剧采用联曲体结构,以“鼓子曲”的众多曲牌为素材,经过艺人们的加工和创新,形成了丰富的音乐体系,常用的曲牌有“阳调”“诗篇”“汉江”“剪剪花”等,这些曲牌节奏明快,旋律优美,既能表现欢快喜悦的情绪,也能抒发悲苦哀婉的情感,唱腔上,曲剧以真声为主,吐字清晰,口语化程度高,听起来亲切自然,如同生活对话,其唱腔风格兼具豪放与婉约,既有“大起大落”的高亢激昂,也有“细腻缠绵”的低回婉转,这种独特的“中原韵味”使其在众多剧种中独树一帜,表演上,曲剧注重生活化,程式化动作相对较少,演员更注重通过细腻的表情和自然的肢体语言来刻画人物,早期曲剧的表演带有浓厚的民间色彩,如“踩高跷”时的滑稽动作、扇子功的运用等,都保留了民间艺术的活泼与灵动。

曲剧的剧目题材广泛,既有历史故事,也有民间传说,还有现代生活题材,传统剧目中,《卷席筒》是最具代表性的作品之一,讲述了善良的苍娃被诬陷杀人,最终在包拯的帮助下沉冤得雪的故事,剧情曲折,人物鲜明,深受观众喜爱。《陈三两爬堂》则通过才女陈三两的遭遇,展现了古代女性的才情与坚韧,唱腔经典,久演不衰。《风雪配》以幽默诙谐的风格,描绘了少女高秋芳的爱情故事,是曲剧喜剧的代表作。《寇准背靴》则通过北宋名相寇准的故事,展现了忠臣的智慧与担当,在现代戏创作方面,《李双双》《朝阳沟》(曲剧版)等剧目,将农村生活搬上舞台,贴近时代,贴近群众,产生了广泛影响,曲剧的演员阵容同样强大,早期艺术家汤兰音以其甜美的嗓音和精湛的表演被誉为“曲剧皇后”,她在《陈三两爬堂》中的表演堪称经典;海连池则凭借《卷席筒》中的苍娃一角,成为家喻户晓的表演艺术家;当代演员胡希华、李金枝等,也为曲剧的传承与发展做出了重要贡献。

随着时代的发展,曲剧在传承中不断创新,近年来,河南省加大了对曲剧的保护力度,将其列入非物质文化遗产名录,并通过进校园、进社区、举办戏曲节等方式,让更多年轻人了解和喜爱曲剧,曲剧的演员们也在积极探索新的表演形式,将现代元素与传统艺术相结合,使这一古老剧种焕发出新的生机,曲剧不仅在中原地区广受欢迎,还多次赴全国各地演出,甚至走出国门,成为传播中原文化的重要载体,它以独特的艺术魅力,向世界展示了河南文化的深厚底蕴。

曲剧主要艺术特点一览表

| 艺术元素 | 主要特点 |

| -------| -------|

| 音乐 | 以“鼓子曲”曲牌为基础,联曲体结构,常用曲牌有“阳调”“诗篇”“汉江”等,节奏明快,旋律优美 |

| 唱腔 | 以真声为主,口语化,兼具豪放与婉约,“中原韵味”浓厚,吐字清晰,亲切自然 |

| 表演 | 注重生活化,程式化动作少,表情与肢体语言细腻,保留民间艺术活泼灵动特色 |

| 服饰 | 兼具传统戏曲与民间服饰特点,色彩鲜明,贴近生活,如《卷席筒》中苍娃的粗布衣衫 |

| 行当 | 以生、旦、净、丑为基础,但分工不如京剧、豫剧严格,更注重人物性格的自然展现 |

Q1:曲剧与豫剧的主要区别是什么?

A1:曲剧与豫剧虽同属河南地方剧种,但在音乐、唱腔和表演上有明显区别,音乐上,豫剧以梆子腔为主,板式变化丰富,高亢激越;曲剧则以联曲体为主,曲牌多样,旋律婉转,唱腔上,豫剧唱腔刚劲有力,多用假声(“二本腔”);曲剧唱腔以真声为主,更贴近生活语言,表演上,豫剧程式化程度较高,动作夸张;曲剧表演生活化,更注重自然写实,豫剧题材多历史大戏,曲剧则更偏向民间生活故事。

Q2:曲剧的传统剧目中,哪一部最具代表性?为什么?

A2:《卷席筒》是曲剧传统剧目中最具代表性的作品之一,其剧情曲折离奇,善恶分明,既有对善良的歌颂,也有对不公的批判,符合大众的审美需求;剧中人物形象鲜明,苍娃的善良机智、张氏的贪婪狠毒、包拯的公正严明,都给观众留下深刻印象;该剧唱腔经典,如苍娃的“我本是受苦人遭此冤枉”,旋律优美,易于传唱;《卷席筒》自搬上舞台以来,历经百年而不衰,经过几代艺术家的演绎,已成为曲剧的“看家戏”,是了解曲剧艺术特点的重要窗口。