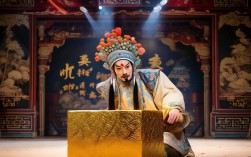

《大保国》作为京剧传统剧目《龙凤阁》系列的开篇,与《探皇陵》《二进宫》并称“大探二”,是老生、铜锤花脸、青衣行当的经典骨子老戏,其剧情承接明穆宗驾崩、太子年幼的历史背景,围绕李艳妃垂帘听政、其父李良企图篡位展开,徐延昭、杨波等忠臣力保江山,唱词既推动剧情冲突,又通过韵律与文辞塑造人物性格,成为京剧唱腔艺术的典范。

剧情与唱词的核心脉络

《大保国》开篇即以“江山危急”为基调:李艳妃之父李良以“代幼主执掌朝纲”为由,逐渐独揽大权,并意图独占江山,徐延昭(定国公)与杨波(兵部侍郎)察觉其野心,先后闯宫进谏,形成“忠臣保国”与“奸臣篡位”的戏剧冲突,唱词通过不同角色的立场与情感,层层递进展现这场政治博弈的紧张感。

徐延昭的唱词:忠臣的苍劲与忧思

作为铜锤花脸的代表角色,徐延昭的唱词以“雄浑悲壮”著称,其核心唱段《自幼儿随先帝东挡西杀》通过回忆先帝旧事,既展现其功勋卓著,又暗含对当前局势的忧虑,开篇“自幼儿随先帝东挡西杀,南征北战,东荡西杀”,以重复句式强化征战艰辛,“保定了大明锦秀年华”则直抒对江山的忠诚,当李良提出“执掌朝纲”时,徐延昭唱道:“太师爷进宫来甚是凶狠,把一个年幼的太子让与别人”,用“凶狠”与“年幼太子”的对比,揭露李良野心,唱词中“你本是皇亲国戚掌朝纲,为何要夺我幼主锦家邦”的反诘,既有忠臣的据理力争,又暗含对李良身份的质问,凸显其“刚正不阿”的性格。

杨波的唱词:文臣的智谋与担当

杨波的唱词以“沉稳凝练”见长,作为文臣武备的代表,其唱段更侧重于局势分析与策略谋划。《千岁爷进宫来休要慌忙》中,杨波先以“千岁爷进宫来休要慌忙,听臣把某件事细说端详”安抚徐延昭,体现其沉稳;随后分析李良野心:“他那里假意儿把国政掌,他那里暗地里谋家邦”,“假意”与“暗地”的对比,直指李良虚伪本质,当李良提出“八台官进宫来保本”时,杨波唱道:“那八台官本是忠良将,一个个保江山扶幼主”,以“忠良将”与“扶幼主”强化忠臣阵营的正当性,唱词中“怕的是李良贼起下反心,怕的是江山落在别人手”,通过重复“怕的是”,将个人忧虑升华为对江山的担忧,展现其“鞠躬尽瘁”的忠臣形象。

李艳妃的唱词:女性的挣扎与抉择

李艳妃的唱词以“婉转中带着犹豫”为特点,作为垂帘听政的太后,其唱段展现了两难处境。《太师爷进宫来甚是凶狠》中,她先以“太师爷进宫来甚是凶狠,吓得哀家战战兢兢”表达对父亲的畏惧,随后在徐杨进谏时唱道:“两位大人休要胡言乱讲,太师爷他是父他是皇亲国戚”,用“胡言乱讲”与“父”“皇亲国戚”的辩解,体现其既信任父亲又忌惮权臣的矛盾心理,当徐延昭搬出“先帝遗命”时,她唱道:“先帝爷白帝城托孤臣,他言道龙国太扶保幼主登龙庭”,以“先帝遗命”为道德制高点,最终坚定保国决心,唱词中“非是哀家来执掌印,先帝爷遗命在耳旁”,将个人抉择升华为对先帝的承诺,展现其“从懦弱到坚定”的成长。

主要角色唱段特点分析

为更直观展现不同角色的唱词风格,以下表格整理《大保国》核心角色的代表唱段及特点:

| 角色 | 行当 | 代表唱段 | 节选 | 情感与性格特点 |

|---|---|---|---|---|

| 徐延昭 | 铜锤花脸 | 《自幼儿随先帝东挡西杀》 | “自幼儿随先帝东挡西杀,南征北战,东荡西杀,保定了大明锦秀年华” | 雄浑悲壮,功勋卓著,对江山忠诚,对奸佞疾恶如仇 |

| 杨波 | 老生 | 《千岁爷进宫来休要慌忙》 | “千岁爷进宫来休要慌忙,听臣把某件事细说端详,他那里假意儿把国政掌,他那里暗地里谋家邦” | 沉稳凝练,智谋过人,善于分析局势,以理服人,忠心耿耿 |

| 李艳妃 | 青衣 | 《太师爷进宫来甚是凶狠》 | “太师爷进宫来甚是凶狠,吓得哀家战战兢兢,非是哀家来执掌印,先帝爷遗命在耳旁” | 婉转犹豫,从畏惧父亲到遵从遗命,展现女性在政治漩涡中的挣扎与抉择 |

唱词的艺术特色

《大保国》的唱词融合了京剧“韵白与唱腔结合”的传统,具有鲜明的艺术特色:其一,语言通俗且富有韵律,如徐延昭的“东挡西杀,南征北战”,以四字短句形成节奏感,便于老生、花脸的唱腔发挥;其二,人物性格鲜明,花脸的粗犷、老生的沉稳、青衣的婉转,通过唱词的用词与句式直接体现,如李艳妃多用“哀家”“战战兢兢”等词,凸显其身份与心理;其三,推动剧情发展,每一唱段既是人物情感的抒发,也是情节的转折点,如杨波分析李良野心,直接引出后续“探皇陵”“二进宫”的冲突升级。

相关问答FAQs

Q1:《大保国》与《探皇陵》《二进宫》在剧情和唱词上有什么关联?

A:《大保国》《探皇陵》《二进宫》是连续性的“保国”三部曲,剧情上层层递进:《大保国》写徐延昭、杨波察觉李良篡位野心并进谏;《探皇陵》写徐延昭夜探皇陵,请出李艳妃之母李太后,增强保国阵营力量;《二进宫》写李良软禁李艳妃,徐杨二次闯宫,最终说服李太后共保幼主,唱词上,三部曲通过角色唱段的情感深化推动冲突:从《大保国》的“初步察觉”到《探皇陵》的“联合太后”,再到《二进宫》的“武力护主”,唱词的激烈程度与人物决心逐步升级,形成完整的戏剧叙事链。

Q2:为什么《大保国》的唱词被视为京剧“唱腔与文学结合”的经典?

A:《大保国》的唱词被视为经典,在于其实现了“唱腔艺术”与“文学性”的完美统一,唱词严格遵循京剧“西皮”“二黄”的声腔规律,如徐延昭的花脸唱腔用“炸音”表现刚直,杨波的老生唱腔用“苍劲”体现稳重,唱词的平仄、韵脚与旋律高度契合,便于演员发挥行当特色;唱词内容既符合历史背景,又通过个性化语言塑造了鲜活人物,如徐延昭的“忠”、杨波的“智”、李艳妃的“变”,唱词不仅是情感的载体,更是人物性格与戏剧冲突的直接体现,这种“声情并茂”的特点,使其成为京剧唱腔与文学结合的典范。