京剧研究生演出是京剧艺术传承与创新的重要实践平台,集中体现了高等戏曲教育在人才培养、学术研究与舞台呈现融合方面的成果,作为连接传统艺术与当代审美的桥梁,这类演出不仅是对研究生专业能力的综合检验,更是京剧艺术在新时代焕发生机的生动注脚。

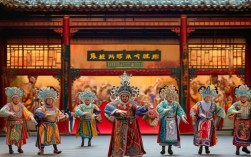

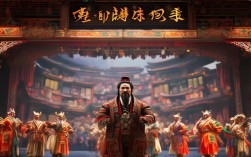

京剧研究生的培养以“守正创新”为核心,课程设置既涵盖京剧史论、传统剧目精研、流派传承等经典内容,也引入现代戏剧理论、舞台美学、数字媒体艺术等跨学科知识,演出实践作为培养的关键环节,通常分为传统经典复刻、新编历史戏创排、实验京剧探索三大类型,传统经典复刻强调对传统剧目的深度还原,如《贵妃醉酒》《锁麟囊》《霸王别姬》等,研究生需在继承流派精髓的基础上,通过文献研读、口述史采访等方式,挖掘剧目背后的文化内涵,力求在“形似”的基础上达到“神似”,新编历史戏则立足历史题材,结合当代价值观进行创新表达,例如某校研究生创排的《辛弃疾》,以“词人英雄”为切入点,通过舞台调度与多媒体技术,展现家国情怀与个人命运的交织,既保留了京剧的唱念做打,又融入了现代叙事节奏,实验京剧则更具先锋性,探索京剧与话剧、舞蹈、装置艺术的融合,如《游园惊梦·新境》将昆曲元素与京剧程式结合,通过抽象化的舞台设计和非线性叙事,重新诠释传统故事,吸引年轻观众。

与传统院团演出相比,京剧研究生演出呈现出三大鲜明特征:其一,学术性与舞台性的深度结合,研究生往往将学术论文中的研究成果转化为舞台实践,例如对某一流派唱腔演变的研究,会在表演中通过细节处理展现唱腔的历史层次;其二,创新意识的自觉表达,年轻一代更敢于打破常规,在服装设计、音乐配器、舞台呈现上尝试跨界融合,如用电子合成器与传统京胡配合,营造出既传统又现代的听觉效果;其三,多元视角的包容性,不同地域、文化背景的研究生共同参与,为京剧注入了新的解读维度,如海外留学生将西方戏剧理念融入表演,形成独特的跨文化对话。

从社会价值看,京剧研究生演出不仅是艺术展示,更是文化传承的“活态课堂”,通过“进校园、下基层”巡演,将京剧普及到更多非专业观众群体,打破“京剧是小众艺术”的刻板印象;创新实践为京剧艺术注入新鲜血液,探索其在当代社会的生存路径,为行业培养兼具传统功底与现代思维的复合型人才,某高校京剧研究生剧团推出的“校园京剧节”,通过改编经典剧目为校园版,融入学生生活元素,让京剧成为青年文化的一部分。

相关问答FAQs

Q1:京剧研究生演出与传统院团演出有何本质区别?

A1:本质区别在于“定位”与“创新性”,传统院团演出以“传承经典”为核心,注重流派正宗与舞台经验的积累,服务对象多为资深戏迷;而京剧研究生演出则以“学术探索”与“艺术创新”为导向,强调理论研究与舞台实践的转化,更倾向于通过创新打破传统边界,培养观众对京剧的多元认知,研究生演出更具“实验性”,允许尝试失败,是京剧艺术未来发展的“试验田”。

Q2:研究生如何平衡京剧学术研究与舞台实践的关系?

A2:研究生培养体系通过“课程联动”实现二者的平衡,开设“传统剧目文献研究”“舞台美学实践”等交叉课程,要求学生将文献考证成果(如某剧历史背景、表演手稿)直接应用于舞台呈现;通过“导师制”由学术导师与表演导师共同指导,确保理论研究不脱离舞台实际,舞台实践有学术支撑,学校定期举办“学术工作坊+汇报演出”,让学生在“研”与“演”的循环中相互促进,避免“重理论轻实践”或“重技巧轻内涵”的倾向。