京剧《梅龙镇》是传统戏曲中广为人知的经典剧目,其故事源于明代正德皇帝微服私访的民间传说,以市井生活与帝王身份的碰撞为戏剧核心,既有轻喜剧的活泼,又有情感的真实流露,而在京剧舞台上,这出戏还有一个更为人熟知的别名——《游龙戏凤》,两个名称承载着剧目不同的叙事侧重点与文化内涵,共同构成了其在京剧艺术中的重要地位。

从历史渊源来看,《梅龙镇》的形成与京剧的发展脉络紧密相连,京剧诞生于清代中后期,以徽班为基础,融合汉调、昆曲等声腔,逐渐形成了“皮黄合流”的独特艺术体系,早期京剧剧目多取材于历史演义、民间故事或传奇小说,《梅龙镇》的故事便脱胎于正德皇帝(朱厚照)“游幸民间”的传说,正德皇帝是明代历史上以“荒唐”“爱玩”著称的君主,常微服出宫,流连市井,这类题材因其天然的戏剧冲突——帝王身份与平民生活的反差,自然成为戏曲创作的富矿,据记载,早在京剧形成初期,便已有类似情节的折子戏流传,最初可能名为《梅龙镇》,以故事发生地“梅龙镇”为名,突出市井背景;后经艺人不断加工,尤其是梅兰芳先生的演绎,将情节重心转向皇帝与少女的情感互动,“游龙戏凤”的名称逐渐流行,成为更通用的称谓。

剧剧情以“相遇—相知—相别”为线索展开:正德皇帝微服私访,行至梅龙镇,在一家酒楼歇脚,偶遇酒家少女李凤姐,李凤姐天真烂漫,不识帝王身份,正德皇帝却被她的纯真美貌吸引,以言语挑逗,二人从初识的羞涩到情愫暗生,最终正德皇帝表明身份,将李凤姐带入宫中,故事虽以“才子佳人”为框架,但巧妙融入了“帝王微服”的特殊设定,使得人物关系更具张力:正德皇帝既有帝王的威严,又有对自由生活的向往,面对李凤姐时流露出率真本性;李凤姐则是典型的市井少女,大胆泼辣又不失纯真,她的“不知身份”与皇帝的“刻意隐瞒”构成了全剧的喜剧核心,也为后续的情感发展埋下伏笔。

在人物塑造上,《梅龙镇》(《游龙戏凤》)展现了京剧艺术的精妙,正德皇帝一角属“小生”行当,早期演出中多由“文小生”应工,注重唱念的儒雅与身份的庄重;但为突出微服时的“市井气”,后逐渐融入“武小生”的洒脱与“老生”的沉稳,形成独特的“雉尾生”表演风格,演员需通过眼神、身段展现人物从“微服游玩”到“动情”再到“显露身份”的心理变化,如“看家书”“调凤姐”等桥段,唱腔以【西皮流水】【西导板】为主,节奏明快,既表现皇帝的轻松愉悦,又暗藏身份揭晓后的威严,李凤姐则由“花旦”应工,梅兰芳先生在演绎时,突破了传统花旦的“娇俏”套路,赋予角色更多“青衣”的端庄与“闺门旦”的含蓄,如在“卖酒”一场中,通过水袖的轻扬、眼神的躲闪,将少女面对陌生男子时的羞涩与大胆表现得淋漓尽致,他的表演不仅丰富了人物层次,更推动了剧目从“市井小戏”向“经典大戏”的升华。

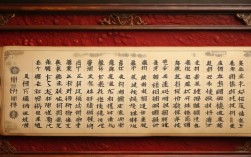

艺术特色方面,《梅龙镇》的唱腔设计与身段表演极具代表性,全剧以“西皮”声腔为主,旋律流畅,朗朗上口,如李凤姐的“自幼儿在梅龙生长”一段,【西皮原板】的节奏舒缓,叙事性强,既交代了人物身世,又展现出少女的天真;正德皇帝的“好一个聪明伶俐的女子”则用【西皮流水】,字字铿锵,配合扇子、髯口的动作,将皇帝的得意与风趣展现得活灵活现,身段上,融合了“做功”与“舞蹈”,如李凤姐的“提壶斟酒”,动作模拟生活细节,却经过艺术提炼,既有生活气息,又符合戏曲的“美”的原则;正德皇帝的“龙行虎步”,则通过台步的顿挫、眼神的流转,暗示其帝王身份,即便身着便装也难掩贵气,剧目的服装道具也颇具巧思:正德皇帝初期身着青色褶子,头戴儒巾,与平民无异;身份揭晓后换上蟒袍、玉带,形成鲜明对比;李凤姐的蓝布衫、绣花鞋,则凸显其市井少女的身份,这些细节的设置,强化了戏剧冲突与人物反差。

梅龙镇”与“游龙戏凤”两个名称的由来,本质上是剧目叙事视角的差异。《梅龙镇》以“地点”为核心,强调故事发生的市井环境,突出“帝王与平民”的阶级碰撞,早期演出更侧重于展现市井生活的烟火气,如酒楼的喧闹、酒家的日常等,带有浓厚的地方戏色彩;而《游龙戏凤》则以“人物关系”为核心,“游龙”喻指微服的帝王(龙象征皇权),“戏凤”则指与皇帝互动的李凤姐(凤象征女子),名称直接点出“帝王调戏民女”的核心情节,更侧重情感线的发展,符合京剧“以情动人”的审美追求,随着梅兰芳等名伶的演绎,《游龙戏凤》因名称更具戏剧性、更易被观众记住,逐渐成为主流称谓,但《梅龙镇》作为传统名称,仍在部分地区或流派中沿用,两者并行不悖,共同指向同一剧目。

在京剧艺术的长河中,《梅龙镇》(《游龙戏凤》)之所以能历久弥新,在于其“雅俗共赏”的特质,故事通俗,情节曲折,既有帝王传奇的神秘感,又有市井生活的真实感,老少皆宜;表演精湛,唱腔优美,集中展现了京剧“唱念做打”的综合魅力;情感真挚,无论是皇帝的“真情流露”,还是凤姐的“敢爱敢恨”,都超越了简单的身份标签,展现出人性的普遍共鸣,从早期京剧舞台上的折子戏,到后来成为梅派、荀派等流派的代表剧目,再到现代京剧改编中的创新演绎,《梅龙镇》始终以其独特的艺术魅力,吸引着一代又一代观众,成为京剧文化不可或缺的一部分。

| 剧目信息 | |

|---|---|

| 别名 | 《游龙戏凤》 |

| 行当 | 生(小生/老生)、旦(花旦/闺门旦) |

| 经典唱段 | 《自幼儿在梅龙生长》(李凤姐)、《好一个聪明伶俐的女子》(正德皇帝) |

| 代表演员 | 梅兰芳(饰李凤姐)、姜妙香(饰正德皇帝)、荀慧生(饰李凤姐) |

| 核心冲突 | 帝王身份与平民情感的碰撞 |

| 主题 真情与身份的张力,市井生活的鲜活与帝王威严的反差 |

相关问答FAQs

Q:《梅龙镇》和《游龙戏凤》的剧情有何不同?

A:《梅龙镇》与《游龙戏凤》是同一剧目的两个名称,剧情并无本质不同,差异仅在于叙事侧重点:《梅龙镇》以故事发生地“梅龙镇”为核心,更侧重市井生活的展现,如酒家的日常、市井人物的互动等,带有浓厚的地方戏色彩;《游龙戏凤》则以“游龙”(指微服的正德皇帝)与“凤”(指李凤姐)的关系为核心,突出皇帝与少女的情感互动,情节更聚焦于“相遇—相知—相别”的情感线,戏剧冲突更集中,两者在主要情节、人物关系、结局上完全一致,只是名称和叙事视角略有差异。

Q:为什么说梅兰芳的表演让《游龙戏凤》成为京剧经典?

A:梅兰芳先生对《游龙戏凤》的演绎具有里程碑式的意义,他在角色塑造上突破了传统花旦“娇俏泼辣”的单一模式,赋予李凤姐“端庄含蓄又大胆率真”的复杂性格,如通过眼神的躲闪与坚定、水袖的轻扬与顿挫,展现少女面对帝王时的羞涩与勇敢,使人物更加立体丰满,他在唱腔上融合了“青衣”的婉转与“花旦”的灵动,如“自幼儿在梅龙生长”一段,既保留了花旦的俏皮,又增加了青衣的抒情,形成了独特的“梅派”风格,他对身段的创新,如将日常“斟酒”“递茶”等动作提炼为舞蹈化的程式,既符合生活逻辑,又凸显戏曲美感,提升了剧目的艺术格调,正是梅兰芳的全面革新,使《游龙戏凤》从地方小戏跃升为京剧经典,至今仍是舞台上的常演剧目。