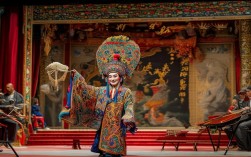

京剧《连环套》作为传统武戏的经典剧目,其伴奏艺术是塑造人物、渲染剧情的核心支撑,堪称“无声的导演”,该剧以绿林英雄窦尔墩与黄天霸的恩怨为主线,兼具武打的火爆与唱腔的苍劲,伴奏需在文场与武场的交替中精准传递人物情绪与戏剧张力,形成独特的“声腔叙事”体系。

文场:托腔保调,勾勒人物魂魄

文场伴奏以管弦乐器为主,承担唱腔与文戏段落的音乐支撑,核心乐器包括京胡、京二胡、月琴、三弦,辅以笛子、唢呐等。《连环套》中,窦尔墩的唱腔以“架子花脸”为主,高亢激越,京胡需用“硬弓”演奏,配合高把位滑音、颤音,突出其豪放不羁的草莽气质;黄天霸的“老生”唱腔则讲究苍劲有力,京二胡通过低音区垫托,形成“京胡领奏、京二胡润色”的层次感,月琴与三弦则以“轮指”“撮弦”技法打出密集的伴奏音型,如“夜深沉”曲牌的变奏,既烘托月下盗马的紧张氛围,又凸显人物机警。

文场中的“牌子曲”运用极具特色,如“点绛唇”用于窦尔墩登场,唢呐吹奏出嘹亮旋律,配合京胡的“长弓”,瞬间点燃舞台气场;“柳青娘”则用于文戏过渡,笛子清越的音色中和武戏的火爆,展现人物内心的矛盾,文场还需配合“韵白”的节奏,如窦尔墩念白时的“哇呀呀”,京胡用“单音”托腔,使语言与音乐浑然一体。

武场:锣鼓经点染,激荡戏剧冲突

武场伴奏以打击乐为核心,包括板鼓、大锣、铙钹、小锣等,通过“锣鼓经”控制节奏、速度与情绪,是武戏的“骨架”。《连环套》的武场以“火爆”著称,板鼓师通过“鼓键”与“板”的轻重缓急,引导演员的身段与武打动作,如开场窦尔墩亮相,奏“四击头”,大锣“仓仓才乙才仓”的节奏配合亮相动作,威风凛凛;打斗场面则用“急急风”,小锣“台台台”与大锣“仓仓”的快速交替,营造出刀光剑影的紧张感。

武场的“一锣多义”是其精髓,八大仓”节奏型,既可表现人物踉跄后退,也可暗示计谋得逞;而“马腿”节奏则用于策马奔腾,通过铙钹的“钹光”与小锣的“轻击”,模拟马蹄声由远及近,在“盗御马”“拜山”等关键场次,武场与文场交替使用,如“夜袭”时,文场唢呐模拟风声,武场“乱锤”配合翻滚动作,形成“声画同步”的戏剧效果。

乐队编制与功能对照

为更直观呈现伴奏体系,以下列出《连环套》核心乐队编制及功能:

| 乐器类别 | 乐器名称 | 主要功能 |

|---|---|---|

| 文场 | 京胡 | 主奏乐器,托腔保调,突出唱腔旋律与人物性格(如窦尔墩的豪放、黄天霸的刚劲) |

| 京二胡 | 辅助京胡,增加音色厚度,中和唱腔棱角 | |

| 月琴/三弦 | 节奏支撑,以“轮指”“撮弦”打出伴奏音型,烘托文戏氛围 | |

| 唢呐/笛子 | 吹奏牌子曲,渲染场景(如“点绛唇”亮相、“柳青娘”过渡) | |

| 武场 | 板鼓 | 指挥核心,控制节奏、速度,引导演员动作与情绪 |

| 大锣/铙钹 | 制造强音,突出戏剧冲突(如“四击头”亮相、“急急风”打斗) | |

| 小锣 | 补充细节音色,配合念白与轻快动作(如“台”的轻击) |

伴奏的核心价值

《连环套》的伴奏不仅是“伴”,更是“演”,文场的细腻托腔让唱腔“立”起来,武场的精准锣鼓让武打“活”起来,二者共同构建了“以声塑人、以景传情”的艺术境界,从窦尔墩的“莽汉”到黄天霸的“侠客”,从山林的苍凉到朝堂的肃杀,伴奏通过音色、节奏、力度的变化,成为连接演员与观众的“情感桥梁”,这正是京剧伴奏艺术的魅力所在。

相关问答FAQs

Q1:京剧《连环套》中,文场和武场如何配合表现人物情绪?

A1:文场与武场的配合需根据人物情绪动态调整,例如窦尔墩“拜山”时,先以文场京胡的高亢滑音表现其复仇的急切,随后武场“四击头”配合其甩髯、瞪目的动作,凸显怒气;黄天霸“说降”时,文场京二胡的低音托腔营造沉稳感,武场“小锣抽头”配合其摇扇的动作,表现其从容不迫,两者通过“文托武打、武停文起”的交替,实现情绪的层层递进。

Q2:京胡在《连环套》伴奏中,有哪些特殊技巧?

A2:京胡在《连环套》中需运用多种技巧适配人物性格,如窦尔墩的唱腔多用“大跳弓”,通过运幅的夸张变化表现其粗犷;黄天霸的唱腔则用“揉弦”与“颤音”,突出其老生的苍劲。“滑音”用于表现人物语气的转折,“顿弓”用于强调唱腔中的重音,如“盗御马”唱段中的“夸豪强”,京胡以“顿弓”托出“夸”字,强化窦尔墩的自负。