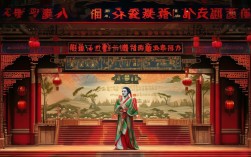

戏曲下河东全集戏是传统戏曲中极具代表性的历史演义剧目,在京剧、蒲剧、秦腔、晋剧等多个地方剧种中均有演绎,其故事背景设定在五代十国末期至北宋初年,以宋太祖赵匡胤亲征河东北汉为核心,通过君臣矛盾、战场厮杀、忠奸对抗等情节,展现了帝王霸业中的权力博弈与人性光辉,该剧目不仅承载着浓厚的历史底蕴,更因跌宕起伏的剧情和鲜明的人物形象,成为戏曲舞台上久演不衰的经典之作。

剧情梗概

《下河东》的故事围绕宋太祖赵匡胤御驾亲征河东北汉君主刘崇展开,北宋初年,国家尚未统一,盘踞河东的北汉政权时常南下侵扰,赵匡胤为扫平割据,决心亲率大军征讨,河东城池坚固,刘崇倚仗名将呼延寿廷(或呼延赞之父)及险要地势,宋军久攻不下,期间,朝中奸臣欧阳方(或作欧阳弼)因与忠臣呼延寿廷有旧怨,趁机勾结刘崇,暗中使绊,不仅延误军粮,更在战场上设计陷害呼延寿廷,致其战死沙场,呼延寿廷之子呼延赞(后成为北宋名将)继承父志,与母亲(或乳母)流落民间,习武练功,立志为父报仇。

赵匡胤因奸臣蒙蔽,误信欧阳方谗言,对呼延家族心生芥蒂,甚至一度下令追杀呼延赞,后在太君(或佘太君原型)等忠臣义士的劝谏下,赵匡胤逐渐醒悟,识破欧阳方的阴谋,最终将欧阳方正法,呼延赞已成长为一员猛将,率兵协助宋军攻城,与赵匡胤里应外合,大破河东刘崇,刘崇兵败身亡,北宋统一大业向前推进,而赵匡胤也因知人善任、明辨是非,赢得了朝野敬重,全剧以“忠君报国”“惩奸除恶”为主线,既有金戈铁马的战场场面,也有母子情深的伦理刻画,更有帝王在权力与良知间的挣扎,情感张力十足。

《下河东》主要人物与行当表

| 角色 | 行当 | 人物特点与核心作用 |

|---|---|---|

| 赵匡胤 | 老生 | 宋太祖,沉稳果敢,兼具帝王威严与人性矛盾,推动剧情发展的核心人物。 |

| 呼延寿廷 | 净/武生 | 河东名将,忠勇刚烈,因奸臣陷害战死,其悲剧命运引发后续冲突。 |

| 呼延赞 | 武生 | 呼延寿廷之子,少年习武,武艺高强,承载“父仇国恨”的成长型英雄。 |

| 欧阳方 | 净/丑 | 朝中奸臣,阴险狡诈,因私怨通敌卖国,制造矛盾的关键反派。 |

| 刘崇 | 净 | 北汉君主,割据一方,与宋军形成对立,是战争的主要发起者。 |

相关问答FAQs

Q1:《下河东》中的“河东”具体指哪里?为何成为北宋初年征讨的重点?

A1:“河东”在古代地理中多指黄河以东地区,剧中特指五代十国时期的北汉政权,都城位于今山西太原一带,北汉是北宋初年唯一未被统一的割据政权,占据河东险要地势,且与辽国勾结,时常南下侵扰北宋边境,严重威胁国家统一,赵匡胤将河东视为统一大业的关键一役,亲征河东既是军事需要,也是彰显皇权、巩固统治的政治举措。

Q2:不同剧种的《下河东》在表演风格上有哪些差异?

A2:不同剧种因地域文化和艺术传统的不同,在《下河东》的演绎上各有特色,京剧版更侧重唱腔的醇厚与程式化的武打设计,赵匡胤的唱段多体现帝王气度,呼延赞的武则以“长靠”“短打”结合展现英武;蒲剧(山西地方戏)则保留了大量民间武戏元素,如“鞭扫洛阳”“鞭打芦花”等高难度特技,动作粗犷豪放,极具地域冲击力;秦腔则以“吼”腔著称,剧中人物的情感表达更为浓烈,尤其是呼延赞的哭戏或怒戏,通过高亢的唱腔和夸张的面部表情,将悲愤情绪推向极致,这些差异共同丰富了《下河东》的艺术内涵,使其成为跨地域、跨剧种的文化符号。