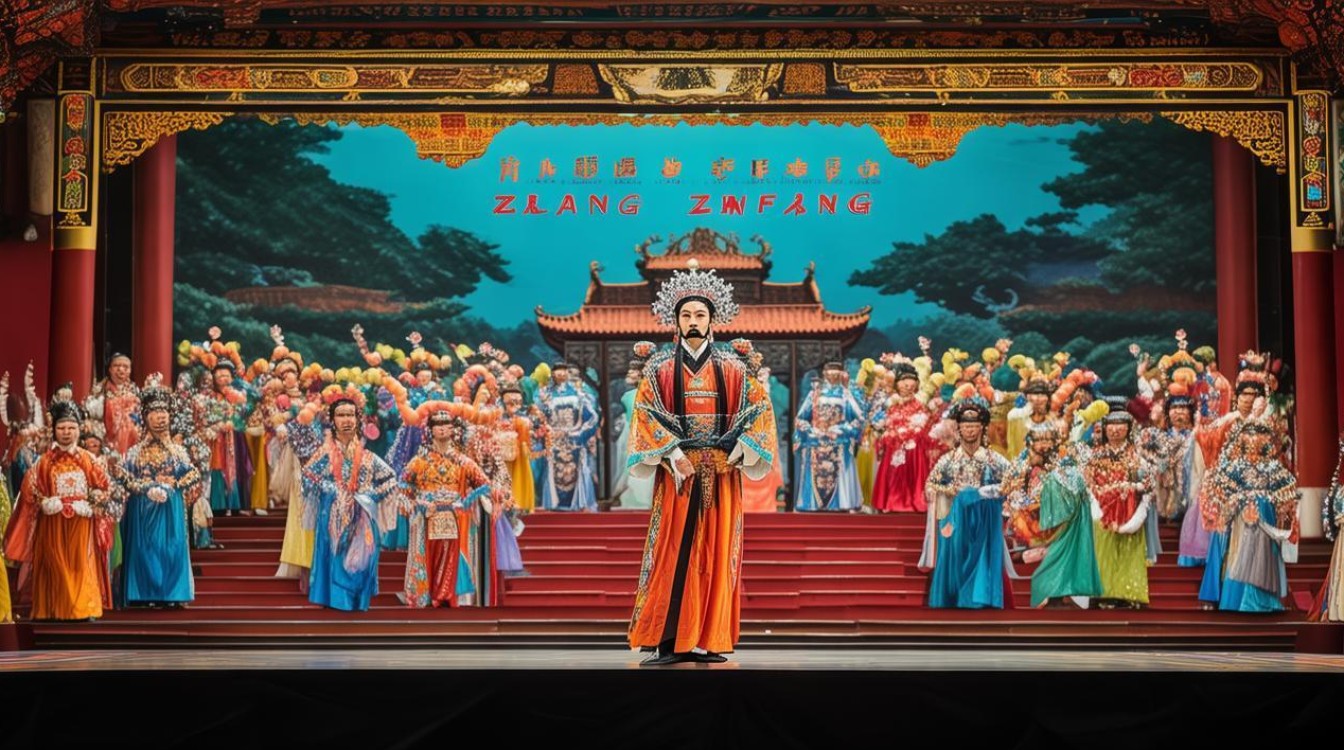

张新方作为当代戏曲舞台上的代表性演员,其“全场演出”以深厚的传统功底、鲜明的艺术风格和饱满的情感表达著称,成为连接戏曲经典与当代观众的重要纽带,从艺三十余年来,他深耕京剧、昆曲等多剧种,塑造了从古典美人到英雄豪杰的数十个舞台形象,其“全场”不仅是剧目的完整呈现,更是对戏曲艺术综合性、程式化美学的立体诠释。

张新方的艺术生涯始于对传统的严格继承,他自幼入科班学戏,师从梅派名家李玉芙,后又得尚派传人孙毓敏指导,打下扎实的唱、念、做、打基础,早期以《贵妃醉酒》《霸王别姬》等梅派经典崭露头角,饰演的杨贵妃“卧鱼闻花”身段柔美流畅,“海岛冰轮”唱腔清亮婉转,尽显梅派“中和之美”的韵味,而《昭君出塞》中,他又融合尚派的刚健,通过“趟马”动作展现王昭君的离愁别绪与家国大义,形成“柔中带刚”的个人风格,这种对流派精髓的精准把握,使其“全场演出”的传统剧目成为戏迷心中的“范本”。

在继承之外,张新方更以“守正创新”拓展戏曲表现边界,他主演的新编历史剧《新编·木兰辞》打破行当限制,前半段以花旦应工表现花木兰的少女灵动,后半段转武生展现战场英姿,唱腔中融入京剧西皮快板与昆曲【皂罗袍】的旋律,配合现代舞美设计的“沙场光影”,让古老故事焕发新生,他在《牡丹亭·游园惊梦》中尝试“沉浸式”演绎,通过眼神与观众的直接交流,将杜丽娘的“春思”从舞台延伸至全场,形成“戏中有我,我中有戏”的共鸣体验,这种创新并非对传统的颠覆,而是以程式化为根基,让“全场”成为连接古今的情感场域。

张新方“全场演出”的魅力,还在于对戏曲“综合性”的极致呈现,他的表演并非单纯的“唱戏”,而是集文学、音乐、舞蹈、美术于一体的整体艺术,以《贵妃醉酒》为例,从“四平调”的婉转唱腔,到“卧鱼”的舞蹈化动作,再到“衔杯”的技巧展示,每个细节都服务于杨贵妃从期待到失落的情感脉络,而舞台上的“一桌二椅”,通过他的身段调度,既能象征宫廷华宴,又能转化为内心独白的载体,这种“虚实相生”的舞台美学,让观众在“全场”沉浸中感受戏曲的写意精神。

观众与业界对张新方“全场演出”的评价,常聚焦于“情”与“技”的完美融合,戏曲理论家郭汉城曾评价:“他的表演有‘温度’,程式是骨架,情感是血肉,让角色活了。”而年轻观众则感慨:“看他的全场,像读完一本厚重的书,每个眼神、每个水袖都在讲故事。”这种跨越年龄的共鸣,源于他对“人”的深刻理解——无论是杨贵妃的孤寂、花木兰的坚毅,还是杜丽娘的痴情,他都从人性共通点切入,让程式化表演承载普世情感。

FAQs

问:张新方全场演出中最具代表性的剧目是哪部?为什么?

答:《霸王别姬》是其最具代表性的剧目之一,剧中虞姬的“剑舞”段落,他融合了梅派的柔美与武戏的力度,通过“涮腰”“点步翻身”等动作,既展现虞姬的武艺,又暗含诀别的悲壮;“看大王”唱段中,他以低回的【反二黄】唱腔,将虞姬的忧虑、不舍与决绝层层递进,情感饱满却不滥用技巧,真正做到“技为情用”,成为当代戏曲舞台上的经典诠释。

问:张新方的表演对年轻观众有吸引力吗?体现在哪些方面?

答:是的,其表演对年轻观众吸引力显著,他在新编剧目中融入现代审美元素,如《新编·木兰辞》的电子音乐配器、动态投影背景,降低观赏门槛;善用社交媒体分享幕后故事,如“水袖训练日常”“角色妆造解析”,拉近与年轻观众的距离;最重要的是,他注重角色情感的当代解读,如将杜丽娘的“春思”诠释为对自由的向往,让年轻观众在传统故事中找到情感共鸣,其演出观众中35岁以下占比已达40%。