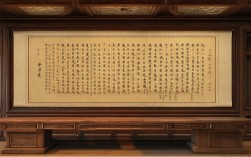

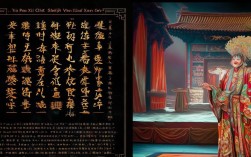

“打滿船”是江南水乡流传已久的传统戏曲剧目,尤以黄梅戏、锡剧的民间演出本最为常见,剧目以明清时期太湖渔民的生活为背景,通过渔民阿满与船家女翠莲反抗渔霸压迫、最终在“打滿船”(当地传统赛舟活动)中团结乡亲、赢得胜利的故事,展现了劳动人民的智慧与勇气,戏词作为剧目的灵魂,既保留了吴侬软语的婉转韵律,又融入了渔民生活的粗犷气息,成为研究江南民俗与民间艺术的鲜活文本。

的多维呈现

“打滿船”的戏词按剧情发展可分为“劳作欢歌”“压迫控诉”“爱情抒怀”“抗争誓师”四个核心段落,各段落情感色彩鲜明,语言风格迥异,却又共同勾勒出渔民生活的真实图景。

“劳作欢歌”段落以生活化场景开篇,戏词朴实而富有画面感:“晨光洒满太湖水,橹声摇碎水中天,阿满撒网银鳞跳,翠莲收篙笑开颜。”此处“银鳞跳”描绘鱼获丰盈的喜悦,“笑开颜”直接传递劳作后的满足,句式以七言为主,押“an”韵,朗朗上口,仿佛让人听见橹声与笑语交织的湖面晨景,随着剧情深入,“压迫控诉”段落情感转为激愤:“渔霸如狼似虎来,苛捐杂税压断肩,今日不把血债讨,怎对得起太湖浪,怎对得起水中仙!”“如狼似虎”的比喻揭露渔霸凶残,“压断肩”的夸张展现剥削沉重,连续反问强化了渔民的不屈,韵脚转为“ian”,短促有力,如重锤击鼓。

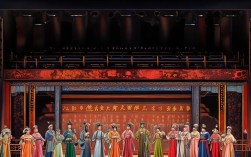

“爱情抒怀”段落则回归细腻,男女主角对唱中隐喻彼此心意:“哥是船头定盘星,妹是船尾顺风帆,若得与哥同舟渡,哪怕风高浪也平。”“定盘星”与“顺风帆”的比喻,将恋人关系比作船的关键部件,既贴合渔民身份,又暗含“缺一不可”的深情,句式工整对仗,“星”“帆”“平”押韵,如湖水般温柔流淌,抗争誓师”段落将情绪推向高潮:“百船同发如箭离,千双巧手擂大鼓,打滿船,打滿船,打出个清平日,打出个朗乾坤!”“百船”“千双”的排比展现集体力量,“如箭离”的比喻凸显赛舟气势,重复“打滿船”如口号般振奋人心,“离”“鼓”“坤”的铿锵韵脚,仿佛敲响了反抗的战鼓。

戏词的艺术特色

“打滿船”戏词的艺术魅力,首先体现在语言的地域性与生活化,剧中大量使用吴语词汇,如“橹”(船桨)、“篙”(撑船杆)、“银鳞”(指鱼)等,这些词汇不仅是渔民生活的真实写照,更因方言的柔婉韵律,使戏词如“吴侬软语”般婉转动听,戏句句式灵活多变,七言、五言交错,长句叙事如“晨光洒满太湖水,橹声摇碎水中天”,短句抒情如“打滿船,打滿船”,既符合唱腔的节奏变化,又增强了语言的表现力。

修辞手法的运用是戏词的另一大亮点,剧中随处可见比喻、对偶、排比等修辞,如“哥是船头定盘星,妹是船尾顺风帆”(比喻+对偶),将抽象情感具象化为船的部件,既贴切又深情;“打出个清平日,打出个朗乾坤”(排比),通过句式重复强化抗争目标,激发观众共鸣,戏词还善用自然意象,如“太湖水”“水中天”“顺风帆”等,这些意象既是渔民生活的环境背景,又承载着他们对自由、美好生活的向往,使语言充满诗意与象征意味。

音乐性是“打滿船”戏词的灵魂所在,作为戏曲文本,戏词需与唱腔、板式深度融合,黄梅戏的“花腔”婉转适合抒情段落,如“若得与哥同舟渡,哪怕风高浪也平”;锡剧的“快板”则契合誓师场景,如“百船同发如箭离,千双巧手擂大鼓”,戏词的韵脚设计也极为讲究,同一段落内韵脚统一,如“劳作欢歌”段落的“水、天、颜”押“an”韵,营造出轻快的节奏;而“压迫控诉”段落的“来、肩、仙”押“ian”韵,则通过短促的韵脚传递压抑与愤懑,使语言与情感高度统一。

戏词的文化内涵

“打滿船”戏词不仅是文学文本,更是江南渔民文化的生动载体,剧中“橹声摇碎水中天”等句,展现了渔民“靠水吃水”的生活智慧,他们熟悉水文、观察细致,将自然变化融入劳作,体现了人与自然的和谐共生。“打滿船”这一民俗活动的文学化呈现,则保留了传统节庆的记忆——赛舟不仅是竞技,更是渔民祈求丰收、团结互助的象征,戏词中“百船同发”的场景,正是这种集体精神的文学写照。

更深层次看,戏词中“打出个朗乾坤”的呐喊,反映了劳动人民对压迫的反抗精神,渔民在封建社会中处于底层,面对渔霸的剥削与官府的压迫,他们以“打滿船”为纽带凝聚力量,用赛舟的勇气对抗现实的不公,这种“以弱胜强”的叙事,寄托了民间对公平正义的向往,也体现了中华文化中“自强不息”的精神内核。

戏词修辞手法及效果分析

| 修辞手法 | 代表戏词 | 表达效果 |

|---|---|---|

| 比喻 | “哥是船头定盘星,妹是船尾顺风帆” | 将恋人关系比作船的关键部件,生动形象,突出彼此依赖与重要性 |

| 对偶 | “晨光洒满太湖水,橹声摇碎水中天” | 结构对称,音韵和谐,描绘清晨渔村静谧而富有生机的画面 |

| 排比 | “打出个清平日,打出个朗乾坤” | 句式整齐,节奏明快,强化抗争目标,激发观众情感共鸣 |

相关问答FAQs

问:“打滿船”戏曲戏词中的方言词汇有哪些特色?

答:“打滿船”戏词中的方言词汇以吴语为核心,具有鲜明的地域性与生活化特征,一类是与渔民劳作直接相关的工具术语,如“橹”(船桨)、“篙”(长杆撑船工具)、“银鳞”(指代鱼获),这些词汇精准对应渔民的生产场景,使戏词充满真实感;另一类是表达情感与状态的口语化词汇,如“笑开颜”(形容喜悦)、“压断肩”(夸张形容压迫沉重),方言的柔婉韵律让这些表达更具感染力,这些方言词汇不仅保留了江南语言的独特韵味,更成为连接剧目与观众的文化纽带,让非本地观众也能通过语言感受到水乡生活的气息。

问:传统戏曲戏词如“打滿船”在现代如何传承与创新?

答:传统戏词的传承需“守正”与“创新”并重。“守正”方面,可通过数字化手段(如建立戏词音频、视频数据库)、校园戏曲课程普及、民间剧团常态化展演等方式,保留戏词的原汁原味,尤其要注重方言发音与传统唱腔的传承;“创新”方面,可结合现代审美进行改编,如在音乐上融入流行编曲(如用电子乐适配传统板式),在主题上关联当代社会议题(如乡村振兴、生态保护),或通过短视频平台截取经典戏词片段进行二次创作(如搭配动画演绎、年轻演员翻唱),让传统戏词以更贴近年轻人的形式传播,实现“老戏新唱”的文化活化。