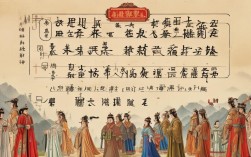

豫剧作为中原文化的璀璨明珠,其包公戏系列更是凝聚了民间智慧与正义追求的艺术瑰宝。“河南豫剧包公全集大”不仅是对一系列包公题材剧目的统称,更是对“包青天”这一文化符号在豫剧舞台上的生动演绎,包拯,历史上北宋名臣,以清廉刚正著称,豫剧创作者将其塑造成“日断阳,夜断阴”的正义化身,通过一个个跌宕起伏的故事,让“包青天”的形象深入人心。

豫剧包公戏的历史可追溯明清,成熟于民国,兴盛于新中国成立后,早期多在庙会、草台班社演出,以“劝善惩恶”为宗旨,逐渐形成独特的表演体系,经典剧目数量众多,涵盖包公在不同领域的断案故事,既有家国大义,也有民间疾苦,为清晰呈现,现将代表性剧目列表如下:

| 剧目名称 | 剧情简介 | 艺术价值 |

|---|---|---|

| 《铡美案》 | 包公陈州放粮后,秦香莲携子上京寻夫,面对陈世美抛妻弃子、招为驸马,不畏强权,铡死负心汉 | 体现“法理情”的统一,唱腔“豫西调”苍劲悲怆,如“包龙图打坐在开封府”成为经典唱段 |

| 《秦香莲》 | 前身为《铡美案》,侧重秦香莲的悲情遭遇,包公在公义与亲情间艰难抉择,深化人物矛盾 | 细腻刻画女性形象,唱腔“豫东调”高亢激越,展现豫剧叙事张力 |

| 《下陈州》 | 包公奉旨赈灾,与奸臣刘瑾及其爪牙周旋,不畏权势,为百姓申冤 | 融入社会现实,展现清官与贪官的斗争,表演中“蹉步”“髯口功”极具特色 |

| 《包青天》 | 系列短剧,包括“狸猫换太子”“打龙袍”等,展现包公断奇案、护忠良的多面性 | 结构灵活,涵盖神话、公案、宫廷等多种元素,体现豫剧的包容性 |

艺术特色上,豫剧包公戏以“唱、念、做、打”四功为核心,唱腔融合豫西调的深沉和豫东调的明快,包公角色多由“黑头”应工,脸谱以黑色为底,月牙标记象征“日断阳夜断阴”,眼神如电,声若洪钟,形成“威猛中见慈悲”的独特气质,念白多采用河南方言,贴近生活,如“俺包拯”的口语化表达,拉近与观众的距离,表演身段上,包公的蹉步(快步走动)、髯口功(捋须、甩髯)配合铡刀道具,营造出肃穆紧张的舞台氛围,如《铡美案》中“三铡”的亮相,极具视觉冲击力。

文化影响层面,豫剧包公戏不仅是艺术作品,更是民间“清官文化”的载体,它传递了“善恶有报”“正义必胜”的价值观,成为百姓寄托公平向往的精神寄托,从乡村戏台到城市剧院,从传统演出到现代影视改编(如电视剧《包青天》),包公形象跨越时空,持续影响社会,2006年,豫剧被列入首批国家级非物质文化遗产,包公戏作为其重要组成部分,承载着中原文化的记忆与认同。

相关问答FAQs:

Q:豫剧包公戏为何能经久不衰?

A:其生命力源于三方面:一是题材贴近民众对公平正义的永恒追求,包公形象成为“清官”的文化符号;二是艺术形式的独特性,高亢的唱腔、鲜明的脸谱、夸张的表演极具辨识度;三是故事的普世价值,无论是家庭伦理还是社会矛盾,剧中“惩恶扬善”的主题始终能引发共鸣,跨越时代局限。

Q:豫剧包公戏与其他剧种(如京剧)的包公戏有何不同?

A:区别主要体现在三方面:一是唱腔,豫剧以梆腔为基础,高亢激越,更具乡土气息;京剧则以“西皮二黄”为主,婉转细腻;二是表演风格,豫剧包公更强调“威猛”,动作幅度大,如蹉步、甩髯更具力度;京剧则侧重“儒雅”,身段更规范;三是语言,豫剧保留河南方言,接地气;京剧韵白更接近普通话,更具舞台程式化,这些差异使豫剧包公戏呈现出鲜明的中原文化特质。