《琵琶记》作为南戏的代表作,自元代高则诚创作以来,历经数百年演变,在京剧舞台上形成了独特的艺术风貌,京剧《琵琶记》既保留了原作“三不从”的核心矛盾与伦理内核,又通过京剧的程式化表演、音乐设计、行当配置等艺术手段,实现了古典文学与国粹美学的深度融合,展现出鲜明的舞台特点。

在剧本改编上,京剧《琵琶记》对南戏原作进行了高度浓缩与提炼,原作42出,京剧选取“南浦送别、五娘寻夫、描容上路、扫松下书、两贤相会、书馆相会”等核心场次,以“情”与“孝”为主线,强化戏剧冲突,南浦送别”一折,通过蔡伯喈与赵五娘的离愁别绪,既表现了“辞试不从”的个人挣扎,又为后续“辞婚不从、辞官不从”的矛盾埋下伏笔;而“五娘寻夫”则以赵五娘的视角,串联起“剪发买葬、筑坟描容”等情节,凸显其忠孝节义的品格,改编后的剧本结构紧凑,场次衔接自然,既符合京剧“以歌舞演故事”的审美要求,又保留了原作的悲剧性与人文关怀。

音乐设计是京剧《琵琶记》的重要特色,京剧以“皮黄腔”为主体,而《琵琶记》在唱腔上巧妙融合了西皮、二黄、反二黄等不同板式,以适应人物情感与情境的变化,南浦送别”中,赵五娘的唱段以二黄慢板为主,旋律婉转低回,如泣如诉,表现其离别时的不舍与担忧;“剪发买葬”则用反二黄导板与回龙,通过高亢悲怆的唱腔,展现其公婆去世后的悲痛与绝望;而“书馆相会”中,蔡伯喈与赵五娘重逢时的唱段转为西皮流水,节奏明快,情感激荡,既表现了夫妻团圆的喜悦,又暗含对过往苦楚的感慨,剧中还吸收了昆曲的曲牌元素,如“朝元歌”作为过门音乐,增添了古典雅致的韵味,使音乐层次更加丰富。

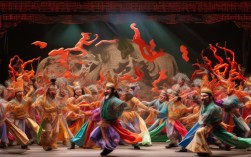

表演艺术上,京剧《琵琶记》充分展现了“唱念做打”的程式化魅力,赵五娘作为核心人物,其表演集青衣的端庄、闺门旦的温婉于一体,尤其注重“做”与“舞”的结合,描容上路”一折,演员通过水袖功表现赵五娘的悲戚——以“单抖袖”表现拭泪,“双绕袖”表现整理妆容,“甩袖”表现决绝;在“寻夫”的圆场中,通过快而稳的台步、配合身段的倾斜,表现其长途跋涉的艰辛,蔡伯喈的表演则以小生的儒雅为主,在“赏月”一折中,通过“甩发”表现内心的矛盾,用“掏翎子”表现焦虑;张广才(老外)的“扫松下书”,则以苍劲的身段、沉郁的念白,展现其忠厚仁义的性格,念白方面,韵白与京白结合,赵五娘多用韵白显端庄,邻里角色用京白增生活气息,使人物语言更具表现力。

行当配置上,京剧《琵琶记》通过精准的行当分工,强化了人物形象的鲜明性,赵五娘由青衣应工,突出其“贞静贤淑”的特质;蔡伯喈由文小生(如巾生)扮演,表现其“文弱多情”的性格;牛小姐为闺门旦,娇俏中不失贤惠,与赵五娘形成性格对照;张广才属老外(老生中的文老生),唱腔苍劲,念白沉稳,体现其长者风范;丑角扮演的驿丞、里正等角色,通过插科打诨调剂气氛,使悲中有喜,更显真实,各行当的配合既推动了剧情发展,又形成了“主次分明、性格互补”的舞台格局。

主题呈现上,京剧《琵琶记》在保留原作“忠孝节义”伦理内核的同时,通过程式化的表演深化了情感共鸣,公婆遗像”一折,赵五娘面对公婆遗像跪拜时,通过“三拜九叩”的程式动作,结合颤抖的嗓音与含泪的眼神,将孝道与悲情具象化,引发观众对“忠孝不能两全”的思考;而“大团圆”结局虽弱化了原作的悲剧性,却通过“两贤相会”的温馨场面,传递了“善有善报”的价值观,符合京剧“以乐景写哀”的审美传统。

相关问答FAQs

Q1:京剧《琵琶记》与南戏原作在结局处理上有何不同?

A1:南戏原作以“一夫二妻”团圆结局,但带有浓厚的悲剧底色,蔡伯喈最终“满眼青泪,洒向西江”,赵五娘虽受封却难掩孤寂,京剧改编后,强化了“大团圆”的戏剧效果,通过“书馆相会”“两贤相会”等场次,让牛小姐主动促成蔡伯喈与赵五娘相认,结局更显温馨和谐,这种改编既符合京剧“乐而不哀”的审美传统,也通过“两贤并立”的设定,弱化了蔡伯喈的“负心”色彩,突出了“忠孝”主题的普世价值。

Q2:赵五娘在京剧中的表演有哪些特色?

A2:赵五娘的表演集中体现了京剧青衣“唱念做舞”的综合技艺,唱腔上,以二黄、反二黄为主,音色柔中带刚,如“剪发买葬”中的“糠米自厌”唱段,通过“脑后音”与“擞音”的运用,表现其悲愤与坚韧;念白上,韵白端庄沉稳,如“描容上路”中向公婆遗像的独白,字字含泪;身段上,水袖功尤为突出,“抖袖”“翻袖”“抛袖”等动作配合“跪步”“跌步”等台步,将寻夫的艰辛、丧亲的悲痛具象化;演员通过“眼神”的微妙变化(如凝望、含泪、呆滞),赋予人物细腻的情感层次,使“贤孝”形象深入人心。