京剧影片《杨门女将》作为中国戏曲电影的经典之作,改编自传统京剧剧目,由长春电影制片厂于1960年拍摄,由成荫执导,杨秋玲、王晶华等京剧名家主演,影片以北宋时期杨家将的故事为背景,聚焦杨门女将在国难当头时挺身而出的英雄壮举,既保留了京剧艺术的精髓,又通过电影语言赋予了传统剧目新的生命力,成为一代观众心中的红色记忆。

影片的故事情节跌宕起伏,情感饱满深沉,开篇即以“杨宗保中箭身亡”的噩耗打破天波府的平静,西夏王趁机派兵入侵,边关告急,年过百岁的佘太君强忍丧子之痛,在朝堂上痛斥主和派,力主挂帅出征,在她的感召下,穆桂英、柴郡主、杨七娘等杨门女将纷纷请缨,告别家人,奔赴战场,从“寿堂请缨”的决绝,到“校场点将”的威严,再到“绝谷探道”的艰险,直至最后“大破天门阵”的辉煌,影片通过一系列紧凑的戏剧冲突,展现了杨门女将“巾帼不让须眉”的豪情壮志,尤其是佘太君“风萧萧兮易水寒”的悲壮唱段,穆桂英“我不挂谁挂”的铿锵誓言,都成为戏曲电影中难以磨灭的经典瞬间。

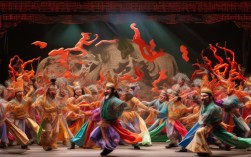

在艺术呈现上,影片巧妙融合了京剧的程式化表演与电影的写实手法,京剧特有的“唱念做打”在镜头下得到了更细腻的展现:杨秋玲饰演的穆桂英英姿飒爽,眼神中既有少女的娇羞,更有将帅的威严;王晶华塑造的佘太君则沉稳大气,每一个台步、每一个亮相都透着老将的威严与悲悯,电影镜头突破了舞台的局限,通过全景展现边关的苍茫,特写捕捉人物的情感波动,绝谷”一场戏中,女将们在悬崖峭壁间攀爬的场景,既保留了京剧“虚拟化”的表演特点,又通过实景拍摄增强了紧张感,影片的服饰、化妆、道具严格遵循京剧传统,脸谱、蟒袍、靠旗等元素在高清镜头下更显精美,让观众直观感受到京剧艺术的视觉魅力。

从文化内涵来看,《杨门女将》不仅讲述了一个保家卫国的英雄故事,更传递了“忠孝节义”的传统价值观与“家国同构”的集体意识,杨门女将们超越性别的勇气与担当,打破了传统对女性的刻板印象,彰显了中华民族在危难时刻众志成城的精神力量,影片上映后广受好评,不仅在国内引发观影热潮,还在国际电影节上斩获大奖,成为向世界展示中国戏曲文化的重要载体。

| 主要人物 | 性格特点 | 经典桥段 |

|---|---|---|

| 佘太君 | 深明大义、威严 | 寿堂请缨、校场点将 |

| 穆桂英 | 英勇善战、担当 | 巡营射雁、大破天门阵 |

| 柴郡主 | 坚韧不拔、慈爱 | 灵堂哭子、挂帅出征 |

| 杨七娘 | 骁勇剽悍、直率 | 绝谷探道、智取敌营 |

相关问答FAQs

Q:《杨门女将》与舞台剧版本相比,在艺术表现上有哪些创新?

A:影片在保留京剧“唱念做打”核心程式的基础上,运用电影镜头语言丰富了叙事层次,舞台剧中的“虚拟场景”(如行军、打斗)通过实景拍摄和蒙太奇手法变得更具象;特写镜头强化了人物面部表情的细腻变化,如佘太君得知杨宗保死讯时的悲痛;多角度机位切换让武打场面更具冲击力,如穆桂英与西夏大将的对战,既保留了京剧的“武戏文唱”,又通过电影剪辑增强了节奏感,影片配乐在传统京剧乐队基础上加入了管弦乐,使音乐更具感染力。

Q:影片中穆桂英的形象有何独特之处?为何能成为经典?

A:穆桂英的形象突破了传统戏曲中“神化英雄”的刻板印象,呈现出更立体的人性化特质,她既有“穆柯寨招亲”的少女娇憨,也有“挂帅出征”的将帅威严;既有对丈夫的深情,更有对国家的忠诚,杨秋玲的表演通过眼神、身段、唱腔的精准把控,将穆桂英的“勇”与“情”完美融合,如“巡营”一场中,她望月抒怀的唱段,既有对丈夫的思念,更有保家卫国的决心,这种“英雄气”与“儿女情”的结合,让穆桂英的形象真实可感,成为戏曲史上最具生命力的女性英雄之一,也使影片跨越时代,至今仍被观众津津乐道。