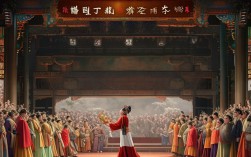

河南豫剧《金鸡引凤》是中原地区广为流传的经典剧目,它以浓郁的乡土气息、鲜活的人物形象和跌宕起伏的故事情节,成为豫剧艺术宝库中的璀璨明珠,作为植根于黄河流域的民间艺术,《金鸡引凤》不仅承载着河南人民对美好生活的向往,更通过生动的舞台演绎展现了豫剧“唱念做打”的独特魅力,成为几代人心中的文化记忆。

剧目故事源于中原民间传说,背景设定在明清时期的河南小镇,以“金鸡”象征吉祥与希望,“凤”喻指才子佳人,讲述了书生张生与员外千金金凤冲破世俗偏见、终成眷属的传奇,剧情开篇,春耕时节的田野上,青年农夫张生勤劳质朴,却因家境贫寒屡遭员外王员外的嫌弃,王员外一心想为女儿金凤攀附权贵,却不知金凤早已被张生的才华与真诚打动,一日,王员外家丢失传家宝“金鸡玉佩”,诬陷张生为盗贼,将其逐出小镇,张生蒙冤后,发奋苦读,最终高中状元,衣锦还乡时,他以智慧洗清冤屈,更以“金鸡引凤”的诚意感化王员外,最终与金凤喜结连理,故事中,“金鸡”不仅是吉祥的信使,更是善恶有报的象征,而“凤”则代表了美好爱情的归宿,二者交织,传递出“善有善报、真诚必胜”的朴素价值观。

在艺术表现上,《金鸡引凤》充分展现了豫剧“贴近生活、质朴豪放”的鲜明特色,唱腔设计上,剧目融合了豫东调的高亢激昂与豫西调的委婉细腻,尤其金凤的唱段“金鸡报晓春光好”,以花旦特有的“二八板”节奏,将少女怀春的羞涩与对爱情的执着展现得淋漓尽致;张生中榜后的“夸官”唱段,则采用豫剧的“赞子”和“快二八板”,字字铿锵,既抒发了金榜题名的喜悦,又暗含对世俗偏见的嘲讽,表演上,演员们通过扎实的“四功五法”塑造人物:金凤的“水袖功”灵动飘逸,表现其内心的波澜;张生的“翎子功”刚劲有力,凸显书生的刚毅与风骨;而王员外“髯口功”的抖、甩、推,则将市侩精明的形象刻画入木三分,舞台美术同样充满中原风情,背景中的麦浪、农具、青砖灰瓦的民居,以及服饰上的牡丹纹样、云肩刺绣,无不还原了中原大地的民俗风貌,让观众仿佛置身于真实的乡土生活之中。

作为豫剧的代表性剧目,《金鸡引凤》的传承与发展见证了河南戏曲艺术的兴衰变迁,新中国成立后,在常香玉、陈素真等豫剧名家的推动下,剧目经过多次改编整理,剔除封建糟粕,强化了“劳动人民智慧”“婚姻自主”等积极主题,使其更具时代价值,1956年,河南省豫剧三团改编的《金鸡引凤》进京演出,周恩来总理观看后称赞其“有生活、有情感、有教育意义”,此后,剧目被全国数十个戏曲院团移植,甚至影响到了评剧、越剧等剧种的创作,在当代,《金鸡引凤》不仅活跃于专业剧场的舞台,还通过“戏曲进校园”“乡村文化大舞台”等活动走进基层,成为连接传统与现代的文化纽带,2022年,该剧目入选“河南省非物质文化遗产代表性项目”,其艺术价值与文化意义得到进一步认可。

剧目基本信息概览

| 类别 | |

|---|---|

| 剧目名称 | 《金鸡引凤》 |

| 剧种 | 河南豫剧 |

| 题材来源 | 中原民间传说,明清话本改编 |

| 主要角色 | 张生(书生)、金凤(员外之女)、王员外(势利商人)、媒婆(喜剧配角) |

| 经典唱段 | 《金鸡报晓春光好》(金凤)、《夸官》(张生)、《善恶到头终有报》(旁白) |

| 艺术成就 | 融合豫东调与豫西调,展现花旦、小生、老生的表演特色,被誉为“豫剧乡土戏代表作” |

| 传承影响 | 1956年进京演出获誉,2022年入选河南非遗,被多剧种移植,广泛流传于中原及全国 |

相关问答FAQs

Q1:《金鸡引凤》中的“金鸡”和“凤”分别有什么象征意义?

A:“金鸡”在剧中既是王员外家的传家宝“金鸡玉佩”,也是中原民间文化中的吉祥符号,它象征着光明、希望与正义,正如剧情中张生蒙冤时“金鸡鸣冤”的情节,暗示真相终将大白;而“凤”则取自“有凤来仪”的典故,既指代女主角金凤(名字中含“凤”),也象征美好爱情的降临与才子佳人的结合,二者相辅相成,共同传递出“吉祥引领爱情”的主题,体现了中原人民对“善有善报、姻缘天定”的朴素信仰。

Q2:为什么说《金鸡引凤》是豫剧“接地气”的代表剧目?

A:题材上,剧目取材于中原民间生活,故事中的书生、员外、媒婆等角色都是百姓熟悉的市井人物,矛盾冲突围绕“贫富差距”“婚姻自由”等现实问题展开,让观众有强烈的代入感;语言上,唱词与念白大量运用河南方言、俗语,如“中”“恁”“俺”等,充满乡土气息;表演上,演员通过挑水、耕地、纺线等生活化的动作,还原了中原农耕社会的生产场景,舞台布景也多采用麦垛、石磨、老槐树等乡土元素,让观众感受到“戏就在身边”的真实感,这种“从生活中来,到生活中去”的创作理念,使其成为豫剧“接地气”的典范。