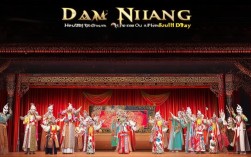

十二寡妇征西戏曲是中国传统戏曲中极具代表性的巾帼英雄题材,源于北宋杨家将的民间传说与历史演义,以女性群体为主体,展现忠勇报国、舍生取义的家国情怀,这一题材在京剧、豫剧、晋剧等多个地方剧种中均有演绎,尤以穆桂英、佘太君等女性角色为核心,塑造了打破传统柔弱形象的女性群像,成为戏曲艺术中“巾帼不让须眉”的经典表达。

主要人物与角色定位

十二寡妇征西戏曲的核心魅力在于其鲜明的人物群像,每位角色均有独特的身份背景与性格特质,共同推动剧情发展,以下是主要人物及其在戏中的作用:

| 姓名 | 身份背景 | 性格特点 | 戏中作用 |

|---|---|---|---|

| 佘太君 | 杨家老太君,杨业之妻 | 威严持重,深明大义 | 统帅全局,凝聚十二寡妇力量 |

| 穆桂英 | 穆柯寨寨主,杨宗保之妻 | 武艺高强,智勇双全 | 前锋主将,战场核心战力 |

| 杨排风 | 杨家烧火丫头 | 粗犷豪放,力大无穷 | 后勤兼先锋,以“烧火棍”退敌 |

| 柴郡主 | 杨六郎之妻 | 端庄聪慧,擅谋略 | 运筹帷幄,辅助军事决策 |

| 焦月娘 | 焦赞之妹 | 箭法精准,性格刚烈 | 侦察兵,远程作战主力 |

| 杨八姐 | 杨家之女 | 轻功卓绝,机敏灵活 | 斥候,深入敌营探查军情 |

| 杨九妹 | 杨家之女 | 使双刀,勇猛善战 | 护卫,保护中军安全 |

戏曲核心情节与主题

十二寡妇征西戏曲的情节以“西夏犯边、杨家出征”为起点,围绕“女性群体抗敌”展开,大致可分为三个阶段:

起因:国难当头,寡妇请缨

北宋时期,西夏王率军大举犯边,宋军连战连败,朝中无将可遣,杨家将男性多已殉国(如杨宗保、杨延昭等),佘太君以年迈之躯挺身而出,在杨家祠堂召集杨家女性,穆桂英、杨排风、柴郡主等十一位寡妇(另有部分版本为十二位,含杨家其他女性亲属)响应号召,以“保家卫国”为己任,组成“十二寡妇征西军”,由佘太君挂帅,穆桂英为先锋,正式出征。

发展:战场交锋,智勇破敌

征西途中,十二寡妇遭遇多重困难:一是西夏军骁勇善战,尤其擅长骑兵冲锋;二是内部需协调不同性格的女性(如杨排风的急躁与柴郡主的沉稳);三是部分朝廷官员的质疑与掣肘,面对挑战,穆桂英以“穆柯寨枪法”大破敌军骑兵,杨排风用烧火棍横扫敌阵,焦月娘箭射敌军主帅帅旗,杨八姐九妹深入敌营获取情报,最终以“里应外合”“火攻破营”等战术,接连收复失地。

高潮与结局:凯旋归朝,精神永存

经过数月苦战,十二寡妇大败西夏军,迫使西夏王俯首称臣,凯旋后,朝廷论功行赏,佘太君辞官归隐,穆桂英等继续镇守边关,戏曲以“杨门忠烈,世代相传”收尾,强调“忠勇”不仅是杨家男性的传统,更是杨家女性的精神内核。

艺术特色与文化内涵

十二寡妇征西戏曲的艺术特色体现在三个方面:

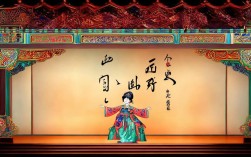

一是人物塑造的突破性:传统戏曲中女性多以“闺阁佳人”或“妖艳反派”形象出现,而十二寡妇征西中的女性角色,既有穆桂英的英姿飒爽,也有杨排风的豪迈直爽,更有佘太君的母仪威严,打破了“女性柔弱”的刻板印象,展现了女性的多元力量。

二是唱腔与表演的融合:不同角色唱腔风格鲜明,如佘太君用苍劲的老旦腔,穆桂英用激昂的旦角腔,杨排风用活泼的彩旦腔;武戏设计上,结合戏曲程式化动作(如“翎子功”“枪花”“棍花”),将女性柔美与武打刚猛结合,形成独特的视觉冲击。

三是主题的普世价值:戏曲通过“十二寡妇”群体,传递了“家国高于个人”“责任重于生死”的价值观,与“杨家将忠烈”精神一脉相承,成为中华民族“保家卫国”文化符号的重要组成部分。

传承与影响

十二寡妇征西戏曲自清代以来便在民间广泛流传,不同剧种在保留核心情节的基础上,融入地方特色,如京剧《穆桂英挂帅》(1959年改编)以穆桂英为核心,凸显其“挂帅”的使命感;豫剧《十二寡妇征西》则加入河南梆子的高亢唱腔,强化悲剧英雄色彩,该题材还被改编为影视剧、连环画、动画等形式,影响跨越戏曲领域,成为激励女性自强、爱国的重要文化载体。

相关问答FAQs

Q1:十二寡妇征西戏曲中的“十二寡妇”具体指哪些人?为何不同剧种人数不同?

A1:“十二寡妇”并非固定人数,不同剧种、版本存在差异,核心人物包括佘太君(非严格意义上的“寡妇”,但为杨家女性领袖)、穆桂英、杨排风、柴郡主、焦月娘、杨八姐、杨九妹等,人数差异源于民间传说的地域性演绎:有的版本强调“杨家十二女性”,有的则聚焦“丈夫战死的寡妇”,如穆桂英(杨宗保亡)、柴郡主(杨六郎亡)等,具体人数因剧情需要调整,但“女性群体出征”的核心主题不变。

Q2:十二寡妇征西戏曲为何能成为经典?其现代意义是什么?

A2:成为经典的原因有三:一是人物塑造成功,十二寡妇的“忠勇、智慧、担当”打破了传统性别偏见,引发观众共鸣;二是情节紧凑,既有战争场面的宏大,又有女性情感的细腻,满足不同审美需求;三是精神内核深刻,契合中华民族“家国同构”的文化传统,现代意义上,它启示女性在时代发展中可突破性别限制,以能力与担当实现自我价值,同时传递“团结协作、共克时艰”的集体主义精神。