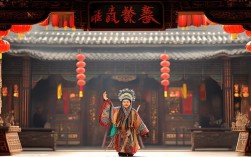

京剧作为中国国粹,以程式化的表演、丰富的唱腔和深刻的人物刻画著称,而《范进中举》作为其经典剧目之一,改编自清代吴敬梓《儒林外史》的经典篇章,通过范进从屡试不第到一朝中举的命运转折,辛辣讽刺了封建科举制度对文人的异化,展现了人性的复杂与社会的荒诞。

故事源流与京剧改编

《儒林外史》中的“范进中举”是文学史上著名的讽刺片段,原著以白描手法勾勒出范进中举前后截然不同的境遇:中举前他穷困潦倒,被丈人胡屠户当众羞辱,连考二十余次不中,靠丈人接济度日;中举后邻里巴结,丈人立刻换了一副嘴脸,甚至夸张地称其为“文曲星下凡”,京剧改编时,保留了原著的核心冲突,但强化了戏曲的“唱念做打”元素,通过程式化的表演将人物的内心世界外化,使讽刺意味更具舞台冲击力。

京剧《范进中举》属于“文老生”戏,范进这一角色需以沉稳的唱腔、细腻的做工表现其从卑微到癫狂的转变,而胡屠户则由“丑角”应工,通过夸张的念白和身段凸显其市侩与势利,这种行当搭配本身就暗含了戏剧张力——老实迂腐的文人与粗俗世故的屠户,形成鲜明的性格对比,推动情节层层递进。

艺术特色:程式化表演与人物塑造

京剧的“程式化”并非刻板,而是将生活提炼为舞台语言,在《范进中举》中体现得淋漓尽致。

唱腔设计:情绪的“声画”表达

范进的唱腔以“二黄”为主,这种曲调苍凉深沉,适合表现人物的压抑与悲苦,如中举前范进独坐寒窑,唱“五十功名尘与土,三十年辛苦尽成空”,声腔低回婉转,尾音带着颤抖,既道尽屡试不第的辛酸,又暗含对科举的执念,而中举后疯癫时的唱段则转为“西皮流水”,节奏明快但旋律破碎,如“噫!好了!我中了!”一句,通过音量由弱到强、节奏由缓到急的对比,将狂喜到失神的状态具象化,观众仿佛能看见他眼神从迷茫到突然迸发光芒,再到涣散的全过程。

做工身段:无声的“心理戏”

范进的“疯”是全剧的高潮,也是表演难点,演员需通过“水袖”“台步”“眼神”等程式动作展现疯态:初闻中举时,他双手颤抖,水袖猛地甩出又无力垂落,踉跄的台步如同踩在云端;疯癫后见人便喊“我中了”,眼神直勾勾盯着虚空,时而捶胸顿足,时而抚掌大笑,这些动作并非随意为之,而是将“喜极而疯”的心理状态拆解为可被观众感知的肢体语言,胡屠户的表演则充满“丑角”的夸张:中举前他提着肉肠进门,下巴微抬,眼角斜睨,念白“穷鬼中了举人,我也要跟着沾光”时,手指几乎戳到范进脸上;中举后他跪地磕头,额头几乎贴地,声音突然变得谦卑“贤婿老爷,方才是老胡有眼不识泰山”,通过身段与声调的剧烈反差,讽刺了世态炎凉。

舞台调度:象征与隐喻

京剧舞台的“一桌二椅”被赋予了丰富的象征意义,范进中举前,舞台中央仅一张破桌、一把旧椅,桌上放着一本泛黄的《四书》,暗示他困顿的书斋生活;中举后,背景突然出现“捷报”字样的旗牌,桌椅也换成官府公案,通过布景的简洁变化,直观呈现命运转折,而范进疯癫时绕场奔跑的调度,则象征着科举制度下文人精神的迷失——他看似在追逐“中举”的荣耀,实则被虚名裹挟,失去了自我。

人物分析:科举制度下的众生相

《范进中举》的成功,在于它通过范进、胡屠户等角色,勾勒出一幅封建社会的浮世绘。

范进:被科举异化的“牺牲品”

范进并非天生的“疯子”,而是科举制度的受害者,他一生痴迷功名,将“中举”视为人生的唯一价值,这种执念在他中举前表现为逆来顺受——被胡屠户当众打耳光,他只是捂着脸说“丈人教训的是”;中举后却因突如其来的荣耀而精神崩溃,暴露出科举对人性的扭曲,京剧通过范进从“畏缩”到“癫狂”的转变,批判了“万般皆下品,惟有读书高”的价值观对文人独立人格的摧毁。

胡屠户:势利社会的“缩影”

胡屠户是典型的市侩形象,他的态度随范进地位变化而急转直下,折射出社会的势利与冷漠,中举前他骂范进“尖嘴猴腮,不三不四”,中举后却改口“贤婿才高八斗,天庭饱满地阁方圆”,甚至担心打了范进会“遭报应”,这一角色以夸张的表演消解了“丈人”的温情,让观众在笑声中看到封建人情的虚伪。

乡邻:趋炎附势的“群体画像”

除了主角,乡邻们的集体“变脸”也极具讽刺意味:中举前无人问津,中举后争相送钱送房,甚至有人跪地称“老爷早年提携之恩,小人没齿难忘”,京剧通过群演的集体动作,将个人的势利升华为一种社会现象,揭示了科举制度如何扭曲人际关系。

文化意蕴:对“名利”的永恒叩问

《范进中举》虽诞生于清代,但其对“名利”的批判至今仍有现实意义,范进的“疯”,本质上是对“成功”的极端追求——他将社会定义的“功成名就”内化为唯一的人生目标,最终在虚名的狂欢中迷失自我,京剧通过这一悲剧,提醒人们警惕“异化”的价值观:当一个人将外在评价标准凌驾于自我价值之上时,便可能成为功名的奴隶。

剧中“中举即翻身”的设定,也折射出封建社会的阶层固化,范进若非中举,注定一生穷困,这种“一考定终身”的机制,不仅扼杀了人的多元发展,更让整个社会陷入对功名的集体狂热,京剧以艺术化的手法,将这一社会问题转化为可感的人物命运,使观众在审美体验中思考制度与人性、个体与社会的复杂关系。

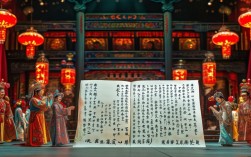

范进中举前后状态对比表

| 维度 | 中举前 | 中举后 |

|---|---|---|

| 身份地位 | 穷困潦倒的老童生,遭人轻视 | 新科举人,被尊称“范老爷” |

| 经济状况 | 靠胡屠户接济,住破茅屋,食不果腹 | 乡邻送银送房,胡屠户送肉送钱 |

| 他人态度 | 胡屠户辱骂“现世宝”,乡邻避之不及 | 胡屠户阿谀“文曲星”,乡邻争相巴结 |

| 自身状态 | 谦卑懦弱,唯唯诺诺,对科举执念深 | 狂喜疯癫,失态喊叫,精神崩溃 |

| 社会关系 | 孤立无援,与胡屠户是依附与依附关系 | 成为社交中心,人际关系急转直上 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《范进中举》中范进的疯癫表演有哪些特点?

A1:范进的疯癫表演是“文老生”与“武生”技巧的结合,演员通过“甩发功”表现头发散乱,“僵尸功”模拟突然晕厥,“跪步”表现踉跄跌倒,“眼神”从呆滞到突然聚焦再到涣散,配合破碎的唱腔(如“西皮流水”的节奏失控),将“喜极而疯”的心理外化为夸张又真实的肢体语言,表演中保留文人的“斯底”,即便疯癫,动作仍有文人的拘谨,与市井人物的疯癫形成区别,凸显其被科举异化的书生身份。

Q2:胡屠户这一角色在京剧中的塑造有何深意?

A2:胡屠户作为“丑角”,其塑造深意在于通过“小人物”的势利反衬科举制度的荒诞,他的态度转变(辱骂→巴结)并非个人品德问题,而是封建社会“以官为本”价值观的缩影——当“中举”成为衡量人的唯一标准时,连屠户这样的市井之徒也会迅速调整立场,将功利奉为圭臬,演员通过夸张的念白(如尖声细气的谄媚)、滑稽的身段(如突然跪地磕头头),在喜剧效果中揭示出人性的普遍弱点,使角色更具批判性和典型性。