想当年,京剧《沙家浜》作为“革命现代戏”的代表作之一,从舞台到银幕,从城市到乡村,几乎风靡了整个中国,它的诞生与流行,不仅是一段文艺史的缩影,更折射出一个特定时代的精神风貌与艺术探索的轨迹,故事以抗日战争时期的江南水乡沙家浜为背景,讲述了新四军伤病员在群众掩护下,与日伪军及反动武装斗智斗勇的传奇,塑造了阿庆嫂、郭建光、刁德一等深入人心的艺术形象,其唱腔、念白、表演乃至舞台美术,都成为那个年代京剧革新的经典范本。

要理解《沙家浜》的“当年”,需回到20世纪60年代的中国文艺语境,彼时,在“文艺为政治服务,为工农兵服务”的方针指引下,传统京剧如何表现现代革命题材,成为艺术家们探索的重要课题,1963年,沪剧《芦荡火种》进京演出,受到毛泽东等领导人的肯定,随后决定将其改编为京剧,改编工作由汪曾祺、杨毓珉等编剧执笔,阿甲导演,重点突出了“武装斗争”与“军民鱼水情”的主题,将原本侧重地下斗争的沪剧,调整为更具京剧阳刚之气的革命叙事,1964年,京剧《沙家浜》在北京参加全国京剧现代戏观摩演出大会,一炮而红,迅速成为全国文艺团体学习的样板。

在艺术创新上,《沙家浜》可谓“戴着镣铐跳舞”的成功典范,京剧传统以“唱念做打”为核心,程式化表演多表现才子佳人、帝王将相,而现代革命题材要求贴近生活、塑造英雄形象,这对传统京剧是一次颠覆性挑战,主创团队在保留京剧韵味的同时,大胆融入生活元素与时代精神,唱腔设计上,既保留了西皮、二黄等传统板式,又借鉴了江南民歌、小调的旋律,如阿庆嫂的核心唱段《智慧取攻》,以明快流畅的【西皮流水】表现其沉着机智,而郭建光的《要学那泰山顶上一青松》,则用高亢激越的【二黄导板】【回龙】塑造革命者的坚毅,念白方面,突破京剧韵白与京白的界限,采用更接近生活的“韵白化京白”,让角色对话更具真实感,如阿庆嫂与刁德一“智斗”一场,三人的对念既有京剧的节奏感,又有话剧式的交锋张力,成为全剧最经典的片段之一。

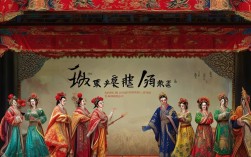

表演上,《沙家浜》突破了传统京剧“行当”的严格界限,根据人物性格重新定位,阿庆嫂这一角色,原属青衣或花旦,但改编后更强调其“革命者”与“群众领袖”的双重身份,于是融合了青衣的端庄稳重大与花旦的机灵俏皮,通过眼神、手势的细腻处理,塑造出既有女性魅力又有革命胆识的形象,转移”一场中,阿庆嫂搀扶伤病员、观察敌情的动作,既有京剧程式化的“云手”“蹉步”,又融入了生活化的搀扶、张望,让表演既“好看”又“真实”,反面人物刁德一,则突破了传统脸谱化的“丑角”模式,以文生的扮相为基础,通过阴鸷的眼神、刻薄的语气,塑造出伪军军官的狡诈与虚伪,成为京剧“反面形象塑造”的突破。

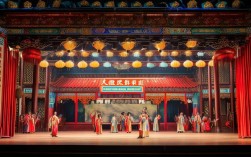

舞台美术的革新同样值得称道,传统京剧舞台多“一桌二椅”,写意性强,而《沙家浜》为了表现江南水乡的实景,首次在京剧舞台上使用了写实的布景:芦苇荡、小桥流水、春来茶馆……这些布景并非简单复制生活,而是经过京剧化提炼——芦苇荡用层叠的蓝色纱幔表现,既有水汽氤氲的意境,又不妨碍演员表演;春来茶馆的门窗、桌椅,既写实又保留了京剧舞台的“留白”空间,灯光的运用也突破了传统“亮堂”模式,通过明暗对比渲染氛围,如“深夜通信”一场,用幽暗的灯光和追光,突出阿庆嫂与地下工作者的秘密接头,增强了戏剧的紧张感。

《沙家浜》的流行,更离不开时代的推力,在那个文化相对单一的年代,样板戏几乎成为全民的艺术享受,从城市剧院到农村露天舞台,从专业院团到业余宣传队,《沙家浜》的唱段被广为传唱,“垒起七星灶,铜壶煮三江”“朝霞映在阳澄湖上”等台词,成为一代人的集体记忆,学校组织学生学唱,工厂、农村的文艺宣传队排演全剧,甚至中小学语文课本中还节选了“智斗”的唱词,这种普及程度,在后来的文艺作品中几乎难以复现,也需客观看到,《沙家浜》作为特定历史时期的产物,其创作难免带有时代局限性,如对阶级斗争的强调、对人物的“高大全”塑造等,但这些并不能掩盖其在艺术创新上的探索价值——它让京剧这门古老艺术,在新时代找到了与观众对话的方式,为传统戏曲的现代转型提供了宝贵经验。

相关问答FAQs

Q:《沙家浜》为何能成为现代京剧的经典?其成功的关键因素有哪些?

A:《沙家浜》成为现代京剧经典,关键在于实现了思想内容与艺术形式的较好统一,题材选择契合时代需求,以抗日战争中的军民鱼水情为主题,既有革命性又有群众基础;艺术创新突破传统桎梏,唱腔上融合江南小调与传统板式,表演上生活化与程式化结合,舞台美术上写实与写意兼顾,让京剧既能“讲故事”又能“展美感”;人物塑造鲜明立体,阿庆嫂的智慧、郭建光的坚毅、刁德一的狡诈,都通过独特的唱腔、念白和表演深入人心;时代背景的推动使其成为“样板戏”的代表作,获得广泛传播和普及,这些因素共同促成了其经典地位。

Q:《沙家浜》中的阿庆嫂形象有何艺术特色?这一角色如何突破传统京剧旦角的表演模式?

A:阿庆嫂的艺术特色在于“革命者”与“普通人”的双重身份融合,突破了传统旦角(如青衣、花旦)的单一定位,表演上,她既有青衣的端庄沉稳(如应对敌人时的不卑不亢),又有花旦的机灵俏皮(如与群众交流时的亲切自然),还融入了武旦的利落干练(如传递情报时的敏捷动作),唱腔设计上,【西皮流水】表现其灵活应变,《风声紧》等唱段则以深沉的【二黄慢板】展现内心的坚定,突破了传统旦角偏重婉转抒情的局限,念白方面,采用“韵白化京白”,既有京剧的韵律感,又接近生活语言,让角色更真实可信,这种“多行当融合”的塑造方式,为现代京剧中的女性形象提供了新范式。