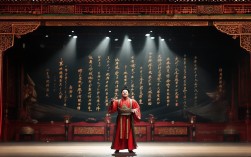

河南豫剧《红娘》作为传统戏曲的经典剧目,自诞生以来便以鲜活的人物形象、生动的戏词唱段和深刻的人文内涵,成为豫剧舞台上的常青树,其改编自元代王实甫的《西厢记》,却以更接地气的平民视角和浓郁的豫剧韵味,将红娘这一丫鬟形象塑造得深入人心,剧中的戏词唱段,既保留了古典文学的雅致,又融入了中原大地的质朴,字里行间流淌着对真情的歌颂、对礼教的反抗,成为几代观众心中不可磨灭的艺术记忆。

经典选段解析:戏词中的情与智

《红娘》的成功,离不开那些脍炙人口的唱段,这些戏词或俏皮灵动,或真挚热忱,或犀利机智,将红娘的性格与情感展现得淋漓尽致,以下选取几个代表性选段,细品其语言魅力与艺术张力。

| 选段名称 | 情感色彩 | 语言特色 | |

|---|---|---|---|

| 《叫张生》 | 红娘受崔莺莺所托,催促张生跳墙赴约,既提醒张生莫负约,又暗含对二人真情的支持 | 急切、鼓励、略带嗔怪 | 口语化强,如“张生哥,你莫胡思想,小姐她非是那负心人”,用“哥”拉近距离,生活气息浓郁 |

| 《拷红》 | 老夫人拷问红娘是否与张生私通,红娘以“老夫人许婚又赖婚”为由反将一军,机智周旋 | 坚定、犀利、不卑不亢 | 对比鲜明,如“老啊老夫人,你想一想,要是没我红娘,小姐和张生岂不就完了?”逻辑清晰,以理服人 |

| 《书房门前一树槐》 | 红娘在书房外张望张生,以“槐树”“柳枝”起兴,调侃张生相思之苦,传递莺莺心意 | 俏皮、同情、活泼 | 比喻生动,“槐树开花你还不来,柳树发了芽你倒把门开”,用自然景物串联情感,充满生活情趣 |

戏词的艺术特色:雅俗共赏的豫剧韵味

《红娘》的戏词之所以广为流传,在于其“雅俗共赏”的独特魅力,它继承了古典戏曲的文学性,化用诗词意境,如“月儿弯弯照九州,几家欢乐几家愁”,以景衬情,将张生与莺莺的相思之苦融入苍茫月色,既有古典雅致,又通俗易懂;它大量融入中原方言与民间口语,如中州韵的“中”“得劲”“恁”等词汇,让戏词充满乡土气息,贴近普通观众的生活。

人物语言的个性化更是《红娘》戏词的亮点,红娘的唱词多用短句、叠词,语轻快活泼,如“小姐呀,小姐你多风采,我帮你搭鹊桥渡银河渡书才”,既有对小姐的关心,又透着丫鬟的机灵;张生的唱词则文雅含蓄,符合书生身份,如“月色溶溶夜,花阴寂寂春,如何临皓魄,不见月中人”;老夫人的唱词则威严刻板,多用长句和文言,如“相府闺门深似海,岂容私订终身事”,凸显其封建家长的威严,不同角色的语言风格,让人物形象跃然纸上。

文化内涵:真情与礼教的碰撞

《红娘》的戏词不仅传递情感,更蕴含着深刻的文化内涵,它通过红娘之口,歌颂了“愿天下有情人终成眷属”的真挚情感,批判了封建礼教对爱情的束缚,在《拷红》选段中,红娘直言“老夫人啊,您不该赖婚,不该让小姐和张生受苦”,以“父母之命,媒妁之言”的封建规则反问老夫人:“您既许了婚,又为何赖婚?难道就不怕外人笑话?”这种直白的反抗,体现了底层人民对不公的挑战,也彰显了红娘的正义与善良。

红娘形象的成功塑造,反映了豫剧对平民视角的重视,与传统戏曲中才子佳人的主角不同,《红娘》将丫鬟红娘作为核心人物,她的智慧、善良与勇敢,成为推动剧情发展的关键,戏词中“俺红娘虽是丫鬟身,倒比那公子知人心”,既体现了红娘的自豪,也暗含对阶级平等的朴素追求,这种平民化的叙事,让《红娘》更具普世价值。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《红娘》中的红娘形象与原著《西厢记》有何不同?

A:原著《西厢记》中的红娘虽机智,但形象相对内敛,更多是作为“牵线者”存在,豫剧《红娘》则强化了红娘的主动性,她不仅是传信人,更是反抗封建礼教的“战士”,戏词中红娘的语言更直白泼辣,如《拷红》中直接质问老夫人,性格更加鲜活立体,带有中原女性的爽朗与坚韧,更符合豫剧“接地气”的艺术风格,也让这一形象从“配角”升华为“主角”,成为豫剧舞台上的经典符号。

Q2:《红娘》的经典唱段为何能流传至今?

A:其流传力源于三方面:一是情感共鸣,唱段中“愿天下有情人终成眷属”的主题超越时代,满足了人们对真情的向往;二是语言魅力,戏词雅俗共赏,既有文学性又有口语化,朗朗上口,易于传唱;三是艺术感染力,豫剧的唱腔(如豫东调的明快、豫西调的深沉)与戏词结合,通过演员的演绎,让人物情感直抵人心,书房门前一树槐》,以生活化的比喻和俏皮的语气,将红娘的善良与张生的相思表现得生动有趣,无论何时听来,都能感受到鲜活的生活气息与真挚的情感力量。