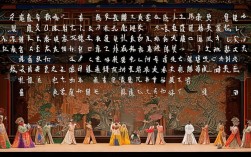

在传统戏曲的璀璨星河中,“媒”字虽不常作为剧名的核心字眼,却始终是串联剧情、塑造人物的重要文化符号,无论是直接以“媒”入剧的经典剧目,还是通过媒婆角色推动发展的故事,“媒”都承载着对婚恋观念、社会伦理的艺术化表达,以“媒”字命名的戏曲虽不多见,却以独特的艺术魅力成为剧坛瑰宝,尤以评剧《花为媒》最为人称道。

评剧《花为媒》由成兆才根据《聊斋志异·葛巾》改编,讲述了才子张五哥与富家女李月娥一见钟情,却因两家门第悬殊遭反对,李月娥之母王氏固执己见,请媒婆王少安前往张家说亲,却因张五哥家境贫寒遭拒,后张五哥友人贾俊英冒名顶替,王少安再次为媒,促成假婚约,最终真相大白,张五哥高中状元,与李月娥终成眷属,全剧以“媒”为线,既展现了封建礼教对婚恋的束缚,又通过误会与巧合制造喜剧冲突,更突出了青年男女对自由爱情的追求,剧中“夸月娥”等经典唱段,以细腻的唱腔描绘李月娥的容貌与才情,成为评剧艺术中的“活化石”,新派创始人新凤霞的演绎更让该剧家喻户晓。

除《花为媒》外,其他戏曲虽鲜以“媒”字入剧,但“媒”始终是推动婚恋剧情的关键元素,元代王实甫的《西厢记》中,红娘作为“无媒之媒”,打破崔相国家族的礼教桎梏,促成张生与崔莺莺的爱情,成为反抗封建礼教的象征;京剧《三看御妹》中,媒婆刘媒婆以“三看”为线索,串联起封加进与刘金定的姻缘,其插科打诨的表演为戏曲增添喜剧色彩;黄梅戏《打猪草》中,虽无明确媒婆角色,但通过村邻间的“说合”,展现了乡村朴素的婚恋观念,这些剧目中的“媒”,或是冰人,或是信使,或是催化剂,共同构成了戏曲中婚恋叙事的多样面貌。

以下表格列举了部分与“媒”相关的戏曲剧目及其核心元素:

| 剧目名称 | 剧种 | 主要情节/角色 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 《花为媒》 | 评剧 | 张五哥与李月娥通过王少安说媒,经历误会终成眷属 | 反映门第观念,歌颂自由爱情 |

| 《西厢记》 | 元杂剧/昆曲 | 红娘促成张生与崔莺莺私定终身 | 抨击封建礼教,肯定人性解放 |

| 《三看御妹》 | 京剧 | 刘媒婆为封加进与刘金定说亲,制造“三看”喜剧 | 展现民间智慧,体现婚恋自由 |

| 《王老虎抢亲》 | 越剧/京剧 | 媒婆周文宾为祝枝山与王秀英牵线,引发抢亲闹剧 | 讽刺封建婚姻,凸显喜剧冲突 |

“媒”字戏曲的魅力,不仅在于其曲折的剧情与鲜活的人物,更在于它折射出中国传统婚恋文化的变迁,从“父母之命、媒妁之言”的封建束缚,到“才子佳人、自由恋爱”的新思潮萌芽,戏曲中的“媒”始终是社会伦理与人性追求的交汇点,无论是《花为媒》中最终团圆的结局,还是《西厢记》里冲破礼教的抗争,都让观众在艺术欣赏中感受到文化的温度与力量。

相关问答FAQs

Q1:《花为媒》为何能成为评剧的代表性剧目?

A1:《花为媒》的成功在于其深刻的主题内涵与精湛的艺术表达,它以“反对门第观念、追求自由爱情”为主题,契合了大众对美好婚姻的向往;剧中“夸月娥”等唱段融合了评剧通俗易懂、婉转悠扬的唱腔特点,新凤霞等艺术家的创新演绎更赋予角色鲜活生命力,使其成为评剧艺术的典范之作。

Q2:戏曲中的“媒婆”形象通常有哪些艺术特点?

A2:戏曲中的“媒婆”形象多为喜剧性角色,具有鲜明的艺术特点:一是语言幽默,常以插科打诨、俚语俗谚活跃气氛;二是性格圆滑,善于察言观色,既服务于剧情冲突,又体现民间智慧;三是身份复杂,既是封建婚姻的“执行者”,有时也成为反抗礼教的“助力者”,如《西厢记》中的红娘,其形象超越了传统媒婆的功利性,成为正义与善良的象征。