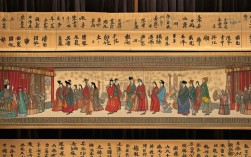

戏曲作为中国传统文化的重要载体,始终以“孝道”为核心伦理,塑造出一系列鲜活生动的人物形象,这些故事通过唱念做打的舞台演绎,将抽象的道德准则转化为具象的情感共鸣,让“孝”的精神在百年剧场中代代相传,从代父从军的巾帼英雄到拾子养子的贫苦夫妇,从忠孝两全的边关将领到含辛茹苦的继母,戏曲中的孝顺人物不仅是个体命运的缩影,更是中华民族传统美学的集中体现。

花木兰:代父从军的巾帼孝女

“唧唧复唧唧,木兰当户织”,北乐府民歌《木兰诗》中的花木兰,在戏曲舞台上被塑造成一位兼具刚毅与柔情的孝女形象,豫剧、京剧等剧种均有《花木兰》剧目,其核心情节围绕“替父从军”展开:北魏时期,花弧被征召入伍,却因年迈多病、家中无男丁而犯愁,花木兰见父亲忧心忡忡,毅然女扮男装,代父从军,十二年间,她“万里赴戎机,关山度若飞”,在战场上冲锋陷阵,立下赫赫战功,却始终牢记“阿爷无大儿,木兰无长兄”的初心,拒绝朝廷封赏,只求早日归家侍奉父母。

豫剧大师常香玉演绎的《花木兰》中,“思家”一折尤为动人:月色下,木兰卸甲片刻,对着月光遥望故乡,唱腔中既有“将军百战死,壮士十年归”的豪情,更有“娘盼儿归眼欲穿,爹倚门扉望儿还”的牵挂,戏曲通过“乔妆辞别”“战场立功”“荣归侍亲”三重情节,将“孝”从家庭责任升华为家国担当,展现了“孝之至,莫大于尊亲”的传统伦理,也打破了“女子无才便是德”的刻板印象,让花木兰成为“忠孝两全”的文化符号。

杨四郎:身陷番邦不忘亲恩的孝子

京剧《四郎探母》被誉为“孝义剧”的经典,其主人公杨四郎(杨延辉)的故事,在“忠”与“孝”的冲突中展现了人性的复杂与光辉,北宋年间,杨家将出征辽邦,四郎杨延辉被俘,改名木易,与铁镜公主成婚,滞留辽邦十五年,佘太君押粮草至边境,四郎得知母亲消息,盗令箭夜营探母,面对铁镜公主的质问,他坦言“十五载老娘我不曾来拜”,跪地痛哭;与母亲相见时,一句“叫小番”的唱段,将“儿想娘,娘想儿,两处相思难相逢”的悲愤与思念演绎得淋漓尽致。

《四郎探母》的孝行并非单向的“顺亲”,而是在“忠君报国”与“孝亲念祖”间的艰难抉择,四郎明知探母可能招致杀身之祸,却仍选择冒死赴约,只因“生我是娘,教我是娘,娘的恩情不能忘”,戏曲通过“坐宫”“盗令”“见母”“别母”等场次,以[西皮导板][原板]等唱腔,层层递进地展现其内心的挣扎与孝心的坚定,这种“孝”超越了“父母在,不远游”的狭义范畴,成为身处困境中对亲情的永恒守望,至今仍让观众为之动容。

张元秀夫妇:拾子养子反遭弃的悲情孝义

京剧《清风亭》讲述了一个关于“养恩大于生恩”的孝道悲剧,张元秀夫妇年近六旬,无子,在清风亭拾得一弃婴,取名张继保,含辛茹苦抚养十三年,家道中落后,张继保被生母认走,入官读书后却嫌贫爱富,不认养父母,张元秀多次寻子,反遭辱骂,最终在清风亭撞柱身亡,其妻也悲愤而死。

《清风亭》的孝道叙事以“反衬”手法强化冲击力:张元秀夫妇对继保的养育之恩,“三年怀胎十月胎娘受苦,十三年抚养不易”,而张继保的忘恩负义,则凸显了“孝”的本质是“知恩图报”,剧中张元秀骂继保“你吃我的穿我的,长大成人不认我”的唱段,字字泣血,将贫苦百姓对“孝”的坚守与对“不孝”的控诉展现得淋漓尽致,这个故事虽以悲剧收场,却警示后人:“孝”不仅是血缘的纽带,更是道德的底线,即便是养父母,亦应尽孝反哺。

王春娥:三娘教子的继母典范

京剧《三娘教子》塑造了继母王春娥的“孝慈”形象,丈夫去世后,王春娥与前妻所生之子薛倚哥相依为命,家道中落,倚哥逃学,被春娥责打,赌气不认母,春娥以织布为生,日夜操劳,用“断机教子”的典故感化倚哥:战国时孟母因孟子逃学而剪断织布,以“废学若断机”警示其子;春娥则唱“老薛保进机房泪流满面,劝我儿发奋用读书篇”,将“织布”与“育人”结合,最终让倚哥发奋读书,中举后认母尽孝。

《三娘教子》打破了“生之孝,养之非孝”的传统观念,强调“养教并重”的孝道,春娥的“孝”不仅是对丈夫的“守节”,更是对继子的“慈爱”与“教诲”,她唱“非是娘心肠狠,怕的是你终身无靠”,将“望子成龙”的期盼与“养儿防老”的现实融为一体,展现了继母在家庭中的责任与担当,这种“大义灭亲”式的教子,虽严厉却充满温情,让“孝”从“顺从”升华为“成长”。

不同戏曲孝顺人物孝道类型与表现

| 人物 | 出处 | 孝道类型 | 戏曲亮点 |

|---|---|---|---|

| 花木兰 | 豫剧/京剧 | 代父从军 | 武戏与唱腔结合,展现孝亲报国 |

| 杨四郎 | 京剧 | 探母尽孝 | 忠孝冲突,情感唱段催人泪下 |

| 张元秀夫妇 | 京剧 | 养子之恩 | 悲剧叙事,反衬不孝之痛 |

| 王春娥 | 京剧 | 养教并重 | 继母典范,强调“教”为孝之基 |

戏曲中的孝顺人物故事,既是艺术创作的结晶,更是传统伦理的活态传承,从花木兰的“代父从军”到王春娥的“三娘教子”,这些故事将“孝”从家庭伦理延伸至社会价值,让“尊老、敬老、爱老、助老”的美德通过舞台走进人心,在当代社会,当我们再次聆听“刘大哥讲话理太偏”的激昂,或是“老娘亲请上受儿拜”的悲切,仍能感受到那份跨越千年的情感共鸣——孝,始终是中华民族生生不息的精神密码。

FAQs

戏曲中的“孝道故事”为何能长期流传?

戏曲中的孝道故事能长期流传,核心在于其“伦理教化”与“艺术感染力”的统一,传统社会以“孝”为立身之本,戏曲通过具象化的人物和情节,将抽象的道德准则转化为可感可知的故事,符合社会伦理需求;戏曲唱腔、表演、舞美等艺术手段的融合,让故事情感张力十足,如《四郎探母》的唱段、《清风亭》的悲剧冲突,能引发观众强烈共鸣,使孝道精神在艺术欣赏中深入人心。

除了正面人物,戏曲中是否有“不孝”形象的塑造?其作用是什么?

有,戏曲中常塑造“不孝”形象作为反面教材,如《清风亭》的张继保、《墙头记》的张秉仁等,这些人物或因贪图富贵忘恩负义,或因嫌贫爱富抛弃父母,其结局多为悲剧(如张继保被雷劈死),通过批判不孝行为,戏曲从反面强化了“孝”的必要性,形成“劝善惩恶”的道德警示,让观众在对比中更加珍视孝道,理解“百善孝为先”的深刻内涵。