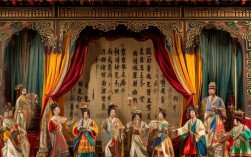

戏曲舞台上,老年女性角色的服饰——“戏曲老太太衣服”,是塑造人物身份、性格、命运的重要视觉符号,它承载着中国传统服饰文化、戏曲美学及人物塑造的深层内涵,通过色彩、款式、纹样、面料等元素的精准运用,将历史人物、市井老妇、贵族夫人等不同身份的“老太太”形象立体呈现,让观众在服饰的“形”与“意”中读懂角色的悲欢与时代印记。

角色分类与服饰定位

戏曲老太太角色依据身份、性格、社会地位可分为三大类,每类服饰均有鲜明指向:

正派老年贵妇/命妇

如《杨门女将》中的佘太君、《贵妃醉酒》中的杨玉环(老年回忆场景),这类角色地位尊贵,多为将门之母、后宫妃嫔或诰命夫人,服饰需体现威严、庄重与岁月沉淀的贵气,常用“帔”“蟒”“褶子”等正式服饰,色彩以沉稳的“上五色”(红、黄、蓝、白、黑)为主,辅以“下五色”(紫、绿、粉、湖、蓝)的过渡,纹样多选用“团寿纹”“龙凤纹”“缠枝牡丹”等吉祥图案,面料以绉缎、织锦缎、软缎为主,质感厚重且富有光泽。

民间老年女性

如《钓金龟》中的康氏、《锁麟囊》中的薛湘灵(老年落魄时),这类角色多为平民、农妇或家道中落的妇人,服饰贴近生活,强调朴素与真实,常用“大襟袄裤”“打衣裤”“褶子”等便装,色彩以“黑、蓝、灰、褐”等中性色为主,避免艳丽,纹样多为“碎花”“几何纹”或素面,面料以棉布、绸布为主,甚至有意做旧,体现劳动人民的辛酸与坚韧。

诙谐或反面老年女性

如《拾玉镯》中的刘媒婆、《铁弓缘》中的石氏,这类角色性格泼辣、市侩或滑稽,服饰在生活化基础上加入夸张元素,突出其性格特点,常用“袄裙”“裤袄”等短装,色彩对比强烈(如红配绿、粉配黑),纹样多选用“大花”“碎花”或卡通化图案,面料用软缎、乔其纱等轻盈材质,配饰(如耳环、手镯)夸张醒目,通过服饰的“艳”与“杂”强化角色的市井气息或喜剧感。

服饰构成要素详解

戏曲老太太服饰由“上装、下装、配饰”三部分组成,每一要素均服务于人物塑造:

(一)上装:款式与身份的绑定

- 帔:老年贵妇的常服,对襟开领,衣长及膝,两侧开衩,下摆呈弧形,如佘太君的“黑帔”绣“金寿字”,象征威严与长寿;贵族女性的“云帔”以轻纱为底,缀银线或珠饰,行走时飘逸灵动,体现身份高贵。

- 褶子:便装首选,斜领大襟,衣长及踝,带“水袖”(老年角色水袖较短),正派褶子如薛湘灵老年时的“蓝褶子”,素色镶边,体现温婉;诙谐角色如刘媒婆的“红绿碎花褶子”,领口、袖口镶亮片,增加活泼感。

- 袄裤:劳动或平民角色标配,短袄配宽腿裤,袄身紧身便于活动,裤腿肥大保暖,如康氏的“黑布袄裤”,肘部、膝盖处打补丁,凸显贫苦。

(二)下装:功能与美学的平衡

- 马面裙:搭配帔或褶子,前后有“马面”(装饰面),两侧为“褶裥”,老年贵妇用“织金马面裙”,纹样为“万寿藤”“宝相花”;平民女性用“素色马面裙”,面料粗厚,无复杂纹样。

- 散腿裤:与袄裤搭配,裤腿束口,便于劳作,如农妇角色常用“黑色棉布散腿裤”,裤脚绣简洁的“花卉纹”,既实用又略带装饰。

(三)色彩:性格与命运的“密码”

戏曲服饰色彩遵循“随类赋彩”原则,老太太服饰的色彩选择尤为讲究:

- 深色系(黑、蓝、紫):正派、沉稳角色专用,如佘太君的“黑帔”象征刚毅,薛湘灵老年“蓝衫”体现隐忍;

- 暖色系(红、橙、粉):诙谐或热情角色,如刘媒婆的“红袄”配“绿裤”,形成强烈对比,突出其泼辣性格;

- 中性色(灰、褐、米白):平民或落魄角色,如《琵琶记》中赵五娘的“灰褶子”,表现其贫苦与坚韧。

(四)纹样:吉祥与隐喻的符号

纹样是戏曲服饰的“第二语言”,老太太服饰纹样多含吉祥寓意:

- 福寿纹:如“团寿”“万寿桃”“五福捧寿”,用于贵妇角色,象征长寿与福气;

- 花鸟纹:如“菊花”“牡丹”“蝴蝶”,菊花象征高洁,牡丹寓意富贵,蝴蝶暗喻“福至”,多用于平民女性,体现对生活的热爱;

- 几何纹:如“回纹”“卍字纹”,用于边饰,寓意“连绵不断”,强化服饰的秩序感。

(五)面料:质感与身份的呼应

面料决定服饰的“肌理感”,直接反映角色阶层:

- 绉缎/织锦缎:贵妇专用,表面有细微褶皱,光泽内敛,如“绛色织锦缎帔”,手感厚重,显尊贵;

- 绸布/棉布:平民女性常用,轻盈透气或耐磨耐脏,如“蓝色绸布褶子”,适合日常活动;

- 软缎/乔其纱:诙谐角色专用,柔软飘逸,便于夸张动作,如“粉色软缎袄”,增加舞台的视觉冲击力。

配饰:点睛之笔的“身份标签”

配饰是戏曲老太太服饰的“灵魂细节”,虽小却不可或缺:

- 发饰:老年女性梳“髽髻”(用黑绸或网纱包裹头发,呈圆髻),插“老旦簪”(银质或玉质,顶端有“寿”字或花卉);贵妇加“凤冠”(点翠或珍珠装饰,象征地位);诙谐角色插“夸张银簪”(镶大颗“宝石”,增加滑稽感)。

- 耳饰:贵妇戴“点翠耳坠”(蓝绿色羽毛,镶珍珠);平民戴“银耳环”(素面或简单花纹);诙谐角色戴“彩绸耳坠”(红色或绿色,随风摆动)。

- 鞋履:老年女性穿“彩鞋”(绣花布鞋,黑色或深色,鞋头微翘),贵妇加“厚底鞋”(增高显威严),平民穿“布鞋”(无花纹,耐磨)。

- 腰饰:贵妇系“玉佩”“荷包”(绣吉祥图案);平民系“布腰带”(素色,束腰用);诙谐角色系“彩绸腰带”(鲜艳,增加动感)。

文化内涵:服饰背后的“伦理与审美”

戏曲老太太服饰不仅是“戏装”,更是中国传统文化的载体:

- 伦理秩序:通过服饰的“贵贱之别”(如贵妇的织锦缎与平民的棉布)、“庄谐之分”(如正派的素色与诙谐的花色),体现传统社会的等级观念与道德规范;

- 吉祥文化:纹样中的“福寿”“花鸟”、色彩中的“正色尊贵”,均源于中国人对“吉祥”“圆满”的追求;

- 写意美学:服饰不追求“逼真”,而是“以形写意”——如佘太君的“黑帔”用“重色”显其“刚”,康氏的“补丁袄”用“旧”显其“苦”,通过提炼本质特征,让观众“观衣识人”。

不同类型老太太角色服饰特点对比

| 角色类型 | 代表人物 | 主要服饰 | 色彩特点 | 纹样特点 | 面料特点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 正派老年贵妇 | 佘太君 | 黑帔、凤冠 | 黑、红、金 | 团寿纹、龙凤纹 | 绉缎、织锦缎 |

| 民间老年女性 | 康氏 | 大襟袄裤、散腿裤 | 黑、蓝、灰 | 碎花、几何纹 | 棉布、绸布 |

| 诙谐老年女性 | 刘媒婆 | 红绿碎花袄裙 | 红、绿、粉 | 夸张花卉、卡通纹 | 软缎、乔其纱 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲老太太衣服中的“水袖”有什么作用?为什么老年角色的水袖较短?

A:水袖是戏曲服饰的标志性元素,源于古代宽袖的“夸张化”,兼具实用与审美功能:一是“表意”,通过甩、扬、抛、折等动作(如“甩袖表决绝”“扬袖表惊喜”)辅助人物情感表达;二是“造型”,长水袖的流动感可增强舞台画面的韵律美,老年角色的水袖较短(约50-70cm,年轻角色约100-120cm),原因在于:一是“年龄写实”,老年人手臂活动不便,短水袖更符合其生理特征;二是“性格适配”,老年角色多沉稳内敛,长水袖的飘逸感与之不符,短水袖动作更简洁有力,如佘太君“甩袖点将”,短水袖能突出其威严果断。

Q2:为什么戏曲老太太服饰中,贵妇多用“深色”而平民多用“浅色”?这与现代服饰审美相反吗?

A:戏曲老太太服饰的“贵妇深色、平民浅色”并非与现代审美相反,而是源于传统服饰的“等级制度”与“功能需求”,古代中国,丝绸、深色染料(如靛蓝、朱砂)价格昂贵,只有贵族才能负担,深色+高档面料”成为身份的象征,如佘太君的“黑帔”用“织锦缎”,显其尊贵;平民则多用“浅色+粗布”,因浅色易脏(如灰、褐),且棉布成本低,适合劳作,如康氏的“灰布袄”,体现其贫苦,这与现代“深色显瘦、浅色显亮”的日常审美不同,戏曲服饰的核心是“服务于角色”,而非单纯追求美观,贵妇深色、平民浅色”是传统社会等级观念在戏曲中的投射,具有深刻的历史文化逻辑。