在中国传统戏曲的长河中,以身份反差、命运纠葛为核心的故事屡见不鲜,“戏曲状元与乞丐”便是一类极具代表性的题材,这类作品通常以科举制度为背景,通过“状元”这一功名巅峰的象征与“乞丐”这一底层苦难的缩影形成强烈对比,在跌宕起伏的情节中展现人性光辉、社会现实与伦理纲常,成为兼具娱乐性与思想性的经典。

故事背景与核心冲突

“戏曲状元与乞丐”的故事多设定于古代科举取士的时代背景下,科举制度作为底层民众改变命运的重要途径,催生了“十年寒窗无人问,一举成名天下知”的社会心态,而状元作为科举的顶尖代表,不仅是个人才华的认证,更承载着家族荣光与阶层跃升的希望,与之相对,乞丐群体则是社会底层的缩影,他们或因战乱、饥荒流离失所,或因冤屈、迫害无家可归,生存的艰辛与尊严的缺失是其生活的常态。

故事的冲突核心往往围绕“身份错位”与“命运反转”展开:或因幼年分离、阴差阳错导致兄弟(或亲人)一人沦为状元、一人沦为乞丐;或因权贵奸佞的陷害,使得忠良之后从云端跌落尘埃,以乞丐身份蛰伏;又或因状元在功成名就后忘却初心,与落难的亲人(或恩人)形成道德对比,这种“状元—乞丐”的身份对立,不仅是个体命运的戏剧化呈现,更是对社会阶层固化、人性善恶的深刻反思。

主要人物与情节脉络

以经典剧目《兄弟状元》(虚构剧目,综合同类故事元素)为例,其人物设定与情节颇具代表性:

主要人物关系与性格特点

| 角色 | 身份 | 性格特征 | 关键情节动机 |

|---|---|---|---|

| 张文举 | 新科状元 | 忠厚正直,重情重义 | 寻找失散弟弟,坚守孝道 |

| 张武举 | 落难乞丐 | 坚韧聪慧,外柔内刚 | 隐忍求生,暗中助兄伸冤 |

| 王丞相 | 朝中权臣 | 阴险贪婪,趋炎附势 | 陷害忠良,企图攀附状元 |

| 李氏 | 兄俩的乳母 | 善良忠诚,守护秘密 | 抚养兄弟长大,揭露真相 |

情节发展阶段

-

开端:幼年分离,命运殊途

张文举与张武举幼年家道中落,父母双亡,乳母李氏拼死将兄弟二人送出,却因战乱失散,哥哥张文举被乡绅收养,发奋苦读,终在科举中高中状元;弟弟张武举则流落街头,沦为乞丐,靠乞讨和杂耍为生,受尽欺凌却始终铭记寻找兄长的承诺。 -

发展:权臣陷害,状元蒙冤

新科状元张文举因才华横溢受到皇帝赏识,引起当朝丞相王丞相的忌惮,王丞相设计诬陷张文举“科场舞弊”,并买通证人,使其被贬为庶民,张文举百口莫辩,心灰意冷之际,偶遇一位看似疯癫的乞丐(实为弟弟张武举),乞丐虽言语疯癫,却多次在危急关头用隐晦的方式提醒张文举,助其识破王丞相的阴谋。 -

高潮:身份揭晓,兄弟联手

乳母李氏历经周折找到兄弟二人,揭露真相:当年失散是王丞相为斩草除根所致,弟弟张武举被其心腹扔出城外,才侥幸存活,兄弟相认后,张武举凭借多年在底层摸爬滚打的阅历,搜集到王丞相通敌叛国的证据,与张文举一同面见皇帝。 -

结局:恶人受惩,团圆扬善

皇帝查明真相,将王丞相满门抄斩,恢复张文举状元之位,并封张武举为“义士兄弟”,兄弟二人辞官回乡,侍奉乳母,兴办学堂,帮助更多贫苦子弟,成为一段佳话。

主题思想与社会意义

“戏曲状元与乞丐”的故事虽以“团圆”结局,但其内核却是对现实的深刻批判与对人性的歌颂:

- 对科举制度的反思:状元的光环下,是无数寒士的辛酸与挣扎;而张文举的蒙冤,则揭示了科举制度被权贵操控的黑暗面,批判了“学而优则仕”背后的阶层固化与权力腐败。

- 对底层人民的同情:乞丐张武举的形象打破了传统戏曲中“丑角”的刻板印象,赋予其坚韧、智慧与善良的特质,展现了底层人民在苦难中不灭的生命力与道德光辉。

- 对伦理纲常的坚守:兄弟情义、乳母恩情、家国大义等传统伦理在故事中得以彰显,无论是状元还是乞丐,其“忠孝节义”的品格都成为观众心中的道德标杆,传递了“善恶有报、正义必胜”的价值观。

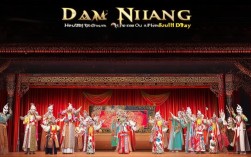

艺术特色与表演魅力

这类剧目在戏曲表演中极具特色,通过程式化的动作、对比鲜明的唱腔与个性化的念白,将人物性格与情感张力展现得淋漓尽致:

- 行当搭配与程式表演:状元角色多由“文生”应工,表演讲究儒雅端庄,水袖、台步等动作需体现身份的尊贵;乞丐角色则由“穷生”或“丑角”扮演,通过“矮子步”“摔僵尸”等夸张动作,以及“破锣嗓”的念白,突出落魄与坚韧,兄弟二人同台时,一雅一俗、一庄一谐的对比,形成强烈的戏剧效果。

- 唱腔设计:情绪的载体:状元在高中后多唱西皮流水,旋律明快,展现志得意满;蒙冤时转二黄慢板,低回婉转,抒发悲愤;乞丐的唱腔则多吸收地方小调,如数板、莲花落等,贴近生活,增强真实感,兄弟相认时的“对唱”更是全剧高潮,通过交替的唱段将激动、悲愤、喜悦等复杂情绪层层递进。

- 舞台美术:身份的符号:状元身着红蟒玉带,头戴乌纱,舞台背景常为宫殿、书院,象征权力与学识;乞丐则衣衫褴褛,手持打狗棍,背景多为市井、破庙,突出底层生活的艰辛,服装、布景的对比,直观强化了“状元—乞丐”的身份反差。

相关问答FAQs

Q1:“戏曲状元与乞丐”这类故事为何能在传统戏曲中经久不衰?

A1:这类故事之所以能历久弥新,核心在于其“身份反差”与“情感共鸣”。“状元”与“乞丐”的极端对比满足了观众对戏剧冲突的期待,命运的跌宕起伏极具观赏性;故事中蕴含的“兄弟情义”“善恶有报”“底层逆袭”等主题,契合了普通民众对公平正义的向往与对家庭伦理的重视,能够跨越时代引发情感共鸣,戏曲程式化的表演(如生行、丑行的配合)与唱腔设计,也为故事提供了丰富的艺术表达,使其兼具思想性与娱乐性。

Q2:传统戏曲中,“状元”形象通常具有哪些共同特点?

A2:传统戏曲中的“状元”形象多为正面典型,具备以下共同特点:一是“才华横溢”,通过“寒窗苦读”“金榜题名”的情节,展现其学识与毅力;二是“忠君爱国”,中状元后常面临“奸臣陷害”“外敌入侵”等考验,始终坚守家国大义;三是“重情重义”,对父母、兄弟、恩人念念不忘,甚至在功成名就后仍能不忘初心,拒绝权贵的拉拢,这些特点寄托了古代文人对“理想人格”的追求,也成为观众心中的道德楷模。