戏曲舞台上,角色的头饰往往藏着丰富的信息,头上有根辫子”的设定,在不同行当、不同剧目中各有讲究,既是人物身份的外化,也是表演艺术的载体,这种辫子并非简单的发型,而是融合了传统审美、角色塑造与程式化表演的符号,值得我们细细品味。

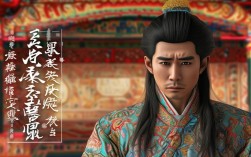

从行当来看,辫子的样式首先区分了人物的基本属性,男性角色中,生行的辫子最为常见,尤其是小生和老生,老生多扮演中老年男性,辫子常为“黑辫掺白”,用丝线混编,既显沧桑又不失庄重,如《空城计》中的诸葛亮,脑后垂一条油亮的辫子,配合摇扇、捻须的动作,透出智者的沉稳;小生则多梳“光鲜辫”,用马尾或黑丝线编成,尾部常系彩色绸带,如《西厢记》的张生,辫子随步伐轻轻摆动,尽显书生的俊逸,武生的辫子则更具功能性,多为“短辫”,便于武打时甩动,如《挑滑车》的高宠,扎靠翻身后辫子横扫,既显勇猛,又能通过辫子方向表现身段的力度。

净行(花脸)的辫子则相对少见,多见于特定角色,如《野猪林》中的鲁智深,因出家形象,辫子常与僧帽结合,半遮半露,凸显其粗中有细的性格;而丑角的辫子则充满戏谑感,如《七品芝麻官》中的唐成,辫子常歪在一边,末端系个小铜铃,走动时叮当作响,用夸张的造型强化其滑稽形象,值得注意的是,旦角传统上以梳髻、戴头面为主,辫子多见于彩旦或特殊身份的女性,如《拾玉镯》中的孙玉姣,少女时梳“双丫髻”,婚后则改梳“长辫”,通过辫子变化暗示年龄与婚嫁状态。

辫子的制作工艺也藏着门道,舞台上的辫子并非真发,而是用“马尾胎”打底,外缠丝线或棉线,既保证韧性,又便于造型,老生的“掺白辫”需将黑丝线与白丝线按比例混编,越靠近发梢白丝越多,模拟自然衰老的效果;武生的“短辫”则在发根处加细铁丝支撑,确保甩动时能保持弧度;丑角的“铃铛辫”则需在辫尾缝制微型铜铃,且铃铛大小需与角色体型匹配,避免喧宾夺主,这种“以假乱真”的制作,既考虑了舞台视觉效果,也兼顾了表演时的实用性。

从表演功能看,辫子是“无台词的台词”,戏曲讲究“手眼身法步”,辫子作为“身外之身”,是情绪延伸的重要工具,老生表现焦急时,会快速“抖辫”,辫梢如风中芦苇般颤动;小生表现得意时,会轻“甩辫”,辫尾绸带划出弧线,暗藏少年意气;武生在“甩发”绝技中,通过辫子的“左甩右抛”“盘绕头顶”,表现激战中的眩晕或愤怒,如《徐策跑城》中的徐策,白髯口与白发辫齐飞,将老臣的悲愤与急切推向高潮,甚至眼神、步伐与辫子的配合,能形成独特的韵律——旦角“碎步”时辫子微颤,似弱柳扶风;花脸“霸步”时辫子猛晃,如猛虎下山。

从文化象征看,辫子承载着传统伦理与审美,清代男子“留发不留头”的辫子,在戏曲中被艺术化处理:忠义角色(如岳飞)的辫子整齐紧束,象征“守礼”;奸佞角色(如曹操)的辫子常散乱,暗喻“失节”;平民角色(如《打渔杀家》中的肖恩)的辫子则简单朴素,体现“本分”,这种“辫子即人品”的设定,是传统戏曲“寓褒贬、别善恶”美学观的直观体现。

戏曲中常见辫子样式及行当对应表

| 行当 | 辫子样式 | 制作特点 | 表演功能 | 代表角色/剧目 |

|---|---|---|---|---|

| 老生 | 黑掺白长辫 | 丝线混编,发梢散 | 表现沉思、焦急、沧桑 | 诸葛亮(《空城计》) |

| 小生 | 马尾辫+彩色绸带 | 马尾胎外缠黑丝线 | 突出潇洒、得意、少年气 | 张生(《西厢记》) |

| 武生 | 短辫(藏于头盔下) | 加铁丝支撑,硬挺 | 武打时甩动,显勇猛 | 高宠(《挑滑车》) |

| 丑角 | 短丑辫+耳旁绒球/铜铃 | 色彩鲜艳,夸张造型 | 强化滑稽、诙谐 | 唐成(《七品芝麻官》) |

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的辫子为什么多用马尾制作,而不是直接用真发?

A1:马尾具有韧性强、弹性好、不易打结的特点,适合戏曲表演中频繁的甩动、缠绕等动作,真发虽自然,但易断裂、难造型,且批量制作时马尾更易获取和处理,马尾胎可塑性强,能通过缠绕不同颜色的丝线,模拟黑发、白发、棕发等效果,满足不同角色需求。

Q2:旦角角色在传统戏曲中是否会有辫子?为什么旦角以梳髻为主?

A2:传统旦角(如青衣、花旦、刀马旦)极少梳长辫,多以“大头”(假发髻)为主,这是对古代女性“束发为髻”的礼仪化呈现,象征女性的端庄与含蓄,但特殊角色会有例外:彩旦(丑旦)可能梳“歪髻+短辫”,表现市井女性的邋遢;少女角色(如《红娘》中的红娘)会梳“双丫髻”,类似辫子但更短小,突出青春灵动,这种“辫髻之别”,本质是通过发型强化性别特征与身份差异。