《血溅乌纱》作为豫剧的经典传统剧目,自诞生以来便以跌宕的剧情、鲜明的人物和深刻的悲剧力量,成为无数戏迷心中的“夺命大戏”,聆听这部戏曲,如同亲历一场关于权力、人性与救赎的风暴,板胡的急弦与梆子的脆响,将清官严天民的挣扎与悲怆撕开在听众眼前,让人在咿呀唱腔中触摸到传统戏曲最炽热的灵魂。

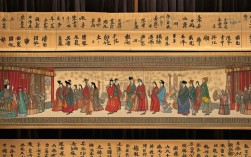

故事发生在明代,正直的知府严天民因查获赈灾粮款被贪官程西牛陷害,误信伪证,错斩了与自己情同父子的侄子严知远,当真相大白——程西牛为夺粮款设计栽赃,常惠兰为救夫鸣冤,严天民如遭雷击,他在公堂之上面对血淋淋的乌纱帽(象征官位与责任),最终以自尽的方式洗刷冤屈,践行了“清官误斩亦当偿”的誓言,剧情没有传统戏曲的“大团圆”结局,而是将清官置于“刚正”与“悔恨”的撕裂中,让“血溅乌纱”的意象成为对权力异化与人性拷问的锋利注脚。

聆听《血溅乌纱》,最先攫住人心的是其音乐语言的张力,豫剧特有的“高派”唱腔在剧中被发挥到极致:严天民在公堂误判时的唱段,板胡如裂帛般拉出高亢的【二八板】,唱词“接书信不由我怒火满腔”字字带火,梆子以急促的“紧打慢唱”烘托出他刚愎自用的焦灼;而当真相揭开,他抱着侄子尸身痛哭时,唱腔陡然转为【慢板】,板胡改用低沉的滑音,伴以唢呐的悲咽,“在公堂我本该明察秋毫”一句拖腔长达二十余拍,将悔恨与自责揉碎在每一个音符里,剧中“乌纱帽”的唱段堪称经典,严天民摘下乌纱时,【流水板】的节奏由缓至急,最后一句“乌纱帽啊乌纱帽,你本是清官的魂灵,怎染得血斑斑”以“炸音”收尾,如同利刃刺破空气,让听众瞬间代入他“官帽误人”的绝望,这种以声传情的匠心,正是豫剧“一声唱到融情处,毛骨萧然六月寒”的魅力所在。

人物塑造的立体感,让《血溅乌纱》的聆听体验充满层次,严天民并非完美的“清官符号”,他有官员的固执(轻信证据)、有长辈的温情(对侄子的关爱),更有知错能改的勇气,当他意识到自己“错斩忠良”,舞台上的身段从最初的昂首挺胸变为佝偻颤抖,唱腔中气声的运用,让一个“有血有肉的清官”从唱词中站起,反派程西牛则没有脸谱化的奸猷,他的唱腔【反西凉】带着阴柔的滑音,眼神中透着算计,让“贪官”形象有了狡黠的实感,最令人动容的是常惠兰,作为被冤者的妻子,她的唱段【哭腔】如泣如诉,“夫君啊,你死得不明白”一句,通过豫剧“哭婆”的润腔技巧,将女性的柔弱与刚烈交织,让听众在悲悯中感受到普通人在命运碾压下的坚韧。

悲剧内核的深刻,让《血溅乌纱》超越了简单的“清官戏”,成为一面映照人性的镜子,当严天民以血溅乌纱的方式谢罪,舞台上的灯光骤暗,只留一束追光打在他染血的官帽上,板胡的余音在空旷的剧场里回荡,这一刻,“清官”不再是高高在上的符号,而是一个被权力与责任压垮的普通人,这种“英雄的陨落”没有英雄史诗的壮烈,只有凡人的悲怆,恰如剧中那句唱词:“清官难断家务事,更况这官场迷局深似海”,聆听至此,观众会不由自主地思考:当“清官”也可能犯错,当“正义”需要以生命为代价,我们该如何守护公道?这种对制度与人性的叩问,让《血溅乌纱》的悲剧力量穿透时空,至今仍让人心潮澎湃。

以下是《血溅乌纱》经典唱段与情感表达对照表:

| 唱段名称 | 主要板式 | 情感基调 | 音乐特点 |

|---|---|---|---|

| 接书信 | 【二八板】 | 愤怒、焦灼 | 板胡高亢,梆子节奏急促 |

| 乌纱帽 | 【流水板】 | 绝望、悔恨 | 唱腔由缓至急,“炸音”收尾 |

| 哭侄儿 | 【慢板】【哭腔】 | 悲痛、自责 | 板胡低沉滑音,唢呐悲咽 |

| 公堂辩冤 | 【垛板】 | 激昂、坚定 | 节奏明快,锣鼓点铿锵 |

相关问答FAQs:

Q:《血溅乌纱》与其他传统清官戏(如《七品芝麻官》)相比,悲剧性体现在哪里?

A:传统清官戏多遵循“正义战胜邪恶”的框架,如《七品芝麻官》中唐成虽官小职微,但最终凭借智慧扳倒权奸,结局是“善恶有报”的喜剧式救赎,而《血溅乌纱》的悲剧性在于“清官的自我毁灭”:严天民并非被奸臣所害,而是因自身局限(刚愎自用)错斩亲人,最终以生命为代价赎罪,这种“好人犯错,好人偿命”的设定,打破了清官“完美化”的想象,将悲剧根源指向人性的复杂与制度的困境,更具现实冲击力。

Q:豫剧《血溅乌纱》中,“乌纱帽”这一意象在剧中起到了什么作用?

A:“乌纱帽”在剧中是多重意象的载体,它象征权力与责任——严天民视乌纱为“清官的魂灵”,戴帽时意味着肩负为民做主的使命;它代表人性的弱点——严天民因维护“乌纱帽的威严”而轻信证据,导致悲剧;它成为悲剧的见证——血染的乌纱帽既是严天民悔恨的具象,也是对“官本位”文化的尖锐批判,通过“乌纱帽”的物象变化,戏曲将抽象的“权力异化”主题具象化,让听众在视觉与听觉的双重冲击下,深刻理解“清官难为”的无奈。