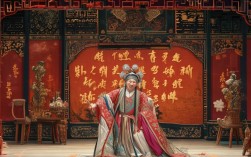

坐在剧场里,豫剧《清风亭》的锣鼓点还未敲响,台下已安静得能听见呼吸声,我盯着那幅褪色的老戏台背景,想象着百年前这里该是怎样的人声鼎沸——这出被称作“悲剧之祖”的老戏,究竟藏着怎样的力量,能让一代代人从青丝看到白发?

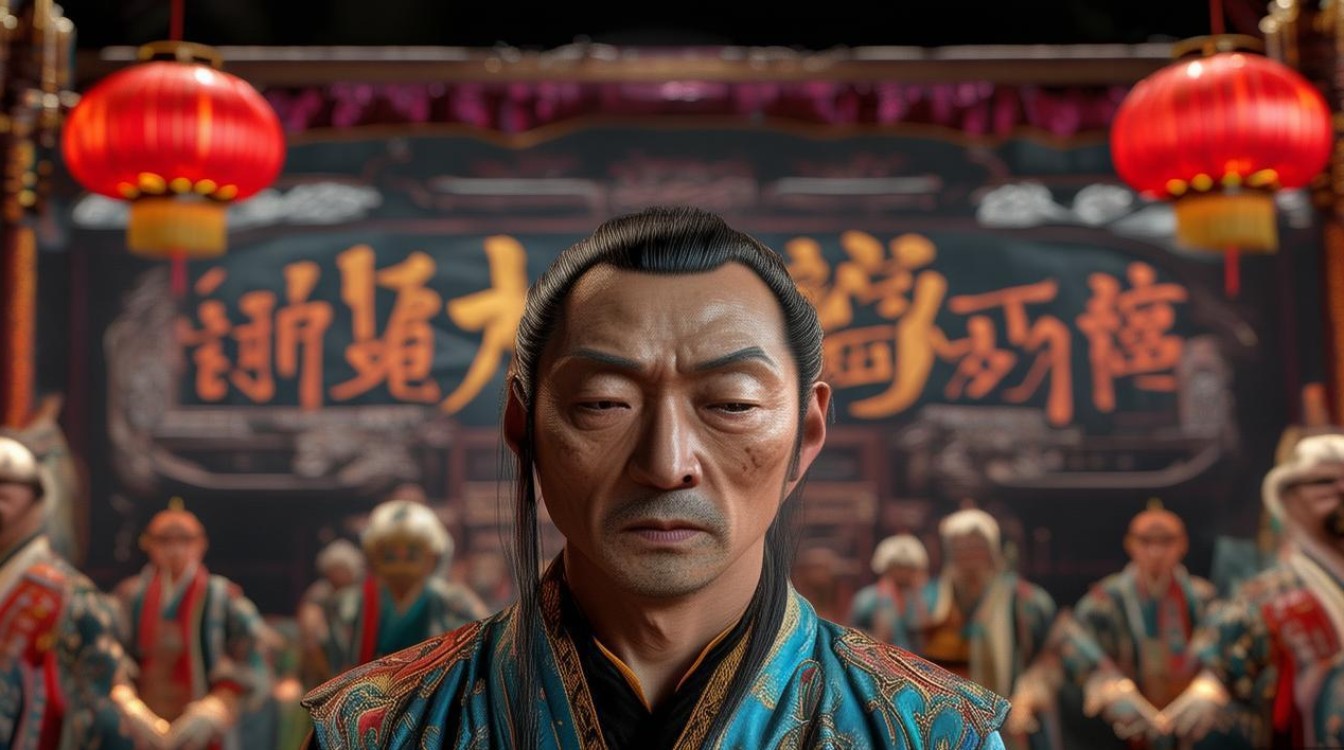

大幕拉开,明代嘉靖年间的一个雪夜,清风亭畔的菜农张元秀拾到了一个襁褓中的男婴,老两口无儿无女,看着孩子冻得发紫的小脸,贺氏抹着眼泪说:“老天爷给我们送根苗来!”从此,这孩子成了张继宝,张元秀扛着锄头下地,贺氏纺线到深夜,把捡来的孩子当心肝宝贝养大,剧情的铺陈没有急功近利的反转,就像老两口的生活,平淡得像村口的那口井,却越品越有滋味,张元秀教继宝读书写字,贺氏夜里给继宝掖被角,继宝撒娇说“爹,我想吃你做的糖糕”,这些细节像针脚一样,密密麻麻缝进了观众心里,可偏偏这样的平静,被生母周桂英的寻子打破——原来继宝是官宦人家遗失的公子,周桂如今已贵为夫人,要用金银财宝报答张元秀夫妇,可当张元秀抱着继宝的腿,求他“留下吧”,继宝却扭开头说“你是我的什么爹”,那一刻,我看见贺氏的眼泪像断了线的珠子,砸在冰冷的地上,也砸在每个人的心上。

剧中最让我揪心的,是张元秀夫妇从希望到绝望的坠落,他们把继宝视若珍宝,甚至为了给继宝凑盘缠进京赶考,把家里的地都卖了,可继宝高中状元后,却在认亲大典上矢口否认这对养父母,张元秀在清风亭上一遍遍喊“继宝”,声音从颤抖到嘶哑,最后像破风箱一样只剩下气音,贺氏的疯癫更是让人心碎,她抱着继宝小时候的襁褓,说“儿啊,娘给你做新衣裳”,可怀里哪有什么襁褓,只有一把干草,演员的唱腔在这里达到了高潮,豫剧特有的“哭腔”像一把钝刀,一下下割着观众的心——那不是假哭,是积了一辈子的委屈、失望、心碎,从喉咙里挤出来的血泪。

| 人物 | 性格特点 | 关键情节 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 张元秀 | 勤劳善良、重情重义 | 拾子、卖地为继宝凑盘缠、清风亭寻子 | 从喜悦到失望,最终悲愤交加 |

| 贺氏 | 温柔坚韧、母爱深沉 | 缝补衣衫、劝慰张元秀、听闻继宝不认后疯癫 | 从慈爱到心碎,精神崩溃 |

| 张继宝 | 从感恩到冷漠、虚荣 | 被周家认走、中状元后不认养父母 | 从依赖到疏离,最终悔恨 |

除了人物命运的悲剧,《清风亭》的艺术魅力更在于豫剧唱腔的感染力,张元秀的唱腔苍劲悲凉,像秋风里的老槐树,每一句都带着岁月的褶皱;贺氏的哭戏则细腻入微,颤音、拖腔把一个母亲的心碎唱得淋漓尽致,记得有一场戏,贺氏坐在纺车旁,一边纺线一边哼着童谣,那调子轻得像羽毛,可纺车“吱呀吱呀”的声音,却像在说:这样的日子,再也回不去了,后来继宝不认她,她突然疯癫着跑向清风亭,嘴里唱着“我的儿啊,你娘想你想瞎了眼”,声音陡然拔高,又猛地跌落,像从悬崖上摔下来的石头,砸得人胸口发闷。

这出戏之所以能成为经典,或许因为它讲的是“人性”与“良心”,张继宝的忘恩负义不是天生的,是周家的富贵、世俗的眼光,一步步吞噬了他小时候的纯真,可当他看见张元秀倒在雪地里,白发上沾着雪花,嘴里还喊着“继宝”,他的良心是否有过动摇?剧终时,张元秀气绝身亡,贺氏投井自尽,继宝抱着养父母的尸身痛哭,这哭声里有悔恨,有愧疚,可一切都太晚了,这让我想起小时候奶奶常说的话:“人不能忘本,根扎在哪里,心就得在哪里。”张元秀夫妇用一生诠释了“养育之恩大于天”,而张继宝的悲剧,则警示着后人:丢了良心,就什么都没了。

走出剧场时,天已经黑透了,街上的霓虹灯闪烁,却亮不过刚才舞台上的那盏油灯,我想起剧中张元秀说过的一句话:“清风亭的风,吹得人心凉。”可这凉风里,又何尝没有对良知的拷问?豫剧《清风亭》就像一面镜子,照见了人性的善恶,也照见了我们每个人心里的那杆秤——当我们站在人生的“清风亭”上,会不会也像张继宝一样,在诱惑面前丢了本心?

FAQs

Q:《清风亭》中张继宝的行为是否完全值得谴责?

A:张继宝的行为固然有可谴责之处,但他的悲剧也有社会根源,周家的认亲带有明显的“攀附权贵”色彩,让年幼的张继宝过早接触了阶级差异;长大后进入官场,世俗的“攀高枝”观念进一步侵蚀了他的价值观,他最终在养父母临终前忏悔,说明良知并未完全泯灭,只是被环境暂时蒙蔽,这提醒我们,教育不仅要教知识,更要教孩子“感恩”与“担当”。

Q:豫剧《清风亭》的现代意义是什么?

A:在现代社会,《清风亭》依然具有强烈的现实意义,它探讨了“生恩与养恩”的伦理问题,提醒我们“养育之恩”不可忘——父母给予生命,但养父母给予的是一生一世的陪伴与付出,张元秀夫妇的善良与坚韧,也启示我们面对命运的不公时,要保持人性的光辉,在功利主义盛行的当下,这出戏像一剂清醒剂,让我们反思:什么才是生命中最重要的东西?是金钱地位,还是良心与本心?