豫剧是戏曲还是戏剧?要回答这个问题,首先需厘清“戏剧”与“戏曲”这两个概念的关系,从广义上讲,戏剧(Drama)是指通过演员扮演人物、运用对话或动作在舞台上表演故事的一种综合艺术形式,其范畴涵盖话剧、歌剧、舞剧、戏曲等多种类型;而戏曲是中国传统戏剧的独特称谓,是戏剧在中国本土化发展形成的特定艺术体系,它以“唱、念、做、打”为核心表现手段,融合音乐、舞蹈、文学、美术、武术等元素,具有鲜明的民族特色和程式化特征,豫剧作为中国众多地方剧种之一,属于戏曲的范畴,而戏曲又是戏剧艺术的一个重要分支。

豫剧作为戏曲的本质特征

豫剧,原名“河南梆子”,因早期用枣木梆子伴奏而得名,是发源于中国河南省的传统戏曲剧种,流行于河南全省及邻近的河北、山东、山西、陕西、甘肃、湖北、江苏、安徽、四川等部分地区,是中国五大戏曲剧种之一(与京剧、越剧、黄梅戏、评剧并称),其作为戏曲的典型性,体现在以下几个核心维度:

综合性的艺术表现

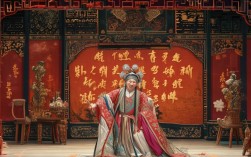

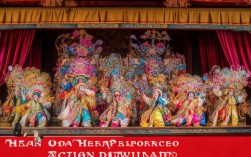

戏曲的本质是“综合艺术”,豫剧将多种艺术形式融为一体:音乐上,以梆子腔为基调,板式丰富,包括【慢板】、【二八板】、【流水板】、【快二八】、【飞板】等,辅以板胡、二胡、笙、笛、梆子等乐器,形成高亢激越、朴实豪放的风格;表演上,讲究“唱、念、做、打”四功,唱功注重吐字清晰、声情并茂,念白以河南方言为基础,兼具韵律性与生活气息,做功(身段动作)和打功(武打技巧)则通过程式化的舞蹈化动作(如“趟马”“走边”“水袖功”等)展现人物情感与故事场景;文学上,剧本多取材于历史故事、民间传说或古典小说,如《花木兰》《穆桂英挂帅》《秦香莲》《朝阳沟》等,唱词与念白兼具文学性与通俗性;美术上,脸谱、服饰、道具等均有固定规制,如红脸表忠义、白脸表奸诈,不同身份、性格的人物通过特定的妆容、服饰(如帝王穿蟒、官员穿帔、平民穿褶)加以区分,形成视觉上的符号化表达。

程式化的表演体系

程式化是戏曲区别于话剧、歌剧等其他戏剧形式的核心标志,豫剧的程式化体现在:一是角色行当的细分,早期分为“生”(男性角色,包括老生、小生、武生等)、“旦”(女性角色,包括青衣、花旦、闺门旦、老旦、彩旦等)、“净”(俗称“花脸”,性格或相貌突出的男性角色,包括铜锤花脸、架子花脸等)、“丑”(喜剧角色,文丑、武丑之分),每个行当都有特定的表演程式,如老生的“髯口功”、旦角的“水袖功”、净角的“架势功”等;二是动作套路的固定,如“起霸”(表现武将整装待发的程式)、“走边”(表现夜间潜行的程式)、“亮相”(动态静止的瞬间造型)等,这些动作并非简单的生活模仿,而是经过提炼、美化,具有象征性和规范性的舞蹈化语言;三是音乐板式的程式,不同情绪和场景对应特定板式,如表现悲伤多用【慢板】,表现紧张多用【流水板】,表现激昂多用【快二八】,演员通过板式的转换与组合,完成叙事与抒情。

虚拟化的舞台美学

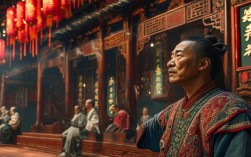

戏曲舞台的“虚拟性”是其重要特征,豫剧也不例外,舞台上没有复杂的布景,通过演员的表演“以虚代实”:演员手执马鞭绕场一周,便表示骑马奔驰;以桨划船,配合身段,便表现行舟水上;几个“龙套”演员走“圆场”,便可象征千军万马,这种虚拟性打破了时空限制,给予观众广阔的想象空间,也使表演更聚焦于人物情感与故事内核,体现了中国传统美学“写意”的特质。

豫剧与“戏剧”范畴的关系

如前所述,“戏剧”是广义概念,包含一切舞台表演艺术形式,而戏曲是戏剧在中国本土发展的特殊形态,从逻辑关系看,豫剧属于“戏曲”,而“戏曲”属于“戏剧”,二者是“种属关系”——豫剧是戏曲(种)的一种,而戏曲是戏剧(属)的一个分支。

为了更清晰地理解二者的区别与联系,可通过以下表格对比:

| 维度 | 戏剧(广义) | 戏曲(以豫剧为例) |

|---|---|---|

| 定义范畴 | 泛指通过演员表演故事的综合艺术,包括话剧、歌剧、舞剧、戏曲等。 | 中国传统戏剧的总称,是戏剧在中国本土形成的特定艺术体系。 |

| 艺术手段 | 根据类型不同有所侧重:话剧重对话,歌剧重歌唱,舞剧重舞蹈。 | 以“唱、念、做、打”为核心,综合音乐、舞蹈、文学、美术、武术等。 |

| 表现形式 | 话剧偏写实,歌剧、舞剧等偏表现,但无固定程式。 | 程式化、虚拟化,表演有固定套路(如行当、板式、动作)。 |

| 文化根源 | 世界性艺术,不同文化背景下有不同戏剧形式(如希腊悲剧、莎士比亚戏剧)。 | 根植于中国传统文化,融合诗词、书画、武术、民俗等元素。 |

| 代表剧种 | 话剧《雷雨》、歌剧《卡门》、舞剧《天鹅湖》等。 | 京剧、豫剧、越剧、黄梅戏、评剧等。 |

豫剧的历史发展与艺术地位

豫剧的形成可追溯至明末清初,由河南地区的民间小调、民歌与山歌、梆子腔等融合演变而来,至今已有近400年历史,清代中后期,豫剧在河南各地形成不同流派,如以开封为中心的“祥符调”、以商丘为中心的“豫东调”、以洛阳为中心的“豫西调”、以漯河为中心的“沙河调”等,各流派在唱腔、表演上各具特色,共同构成了豫剧的丰富面貌,20世纪初,豫剧逐渐从农村走向城市,在表演内容、音乐伴奏、舞台美术等方面不断创新,涌现出常香玉、陈素真、崔兰田、马金凤、阎立品等“豫剧五大名旦”,他们创立的常派、陈派、崔派、马派、阎派艺术,至今仍对豫剧发展产生深远影响。

1951年,豫剧大师常香玉为支援抗美援朝,带领剧社巡回义演半年,用演出收入捐赠一架“香玉剧社号”战斗机,这一壮举使豫剧蜚声全国,现代戏《朝阳沟》的诞生,更是将豫剧题材从历史传说拓展到现实生活,成为“现代戏”的经典之作,豫剧已成为河南文化的重要名片,不仅在全国各地广泛传播,还走出国门,成为世界了解中国传统文化的窗口之一。

相关问答FAQs

Q1:豫剧和京剧的区别是什么?

A:豫剧和京剧虽同属中国戏曲,但在多个方面存在差异:一是起源与流行区域,豫剧源于河南,流行于中原地区;京剧形成于北京,流行于全国乃至世界,二是音乐唱腔,豫剧以梆子腔为主,风格高亢激越、朴实豪放;以西皮、二黄为主要腔调,风格细腻婉转、庄重典雅,三是语言基础,豫剧念白以河南方言为基础,带有浓郁的地方特色;京剧念白以“湖广官话”为基础,经过规范化处理,更接近普通话,四是代表剧目,豫剧经典如《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》;京剧经典如《霸王别姬》《贵妃醉酒》《铡美案》。

Q2:豫剧的“梆子腔”有什么特点?

A:“梆子腔”是豫剧的核心音乐形式,因用枣木梆子敲击节拍而得名,其特点主要体现在:一是板式丰富,包括【慢板】(节奏舒缓,适合抒情)、【二八板】(节奏平稳,叙事性强)、【流水板】(节奏明快,表现紧张或欢快情绪)、【快二八】(节奏急促,表现激烈冲突)、【飞板】(散板,自由灵活,适合表现悲痛或激愤)等,通过不同板式的组合与转换,完成情绪表达与故事推进,二是音调高亢,豫东调多用假声(“二本腔”),音域宽广,气势恢宏;豫西调用真声(“大本腔”),苍劲深沉,富有感染力,两者结合形成刚柔并济的风格,三是伴奏乐器,以板胡为主奏,辅以二胡、笙、笛、梆子、堂鼓等,打击乐(板鼓、大锣、小锣、铙钹)贯穿始终,形成强烈的节奏感,极具地方特色。