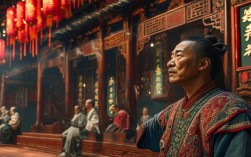

豫剧作为中原文化的瑰宝,其板式丰富多样,慢板与迎风板是其中最具代表性的唱腔之一,二者既独立成章又相互关联,共同构成了豫剧抒情与叙事的核心骨架,慢板以“慢”为魂,擅长表现人物内心的细腻情感,旋律舒展婉转,如涓涓细流般诉说着喜怒哀乐;迎风板则因“迎风”得名,节奏相对自由,常用于表现人物在特定情境下的激昂或苍凉之情,唱腔中带着一股扑面而来的张力,既有叙事的清晰,又有情感的喷薄,二者在豫剧经典剧目中交相辉映,成为塑造人物、推动剧情的重要手段。

豫剧慢板的板式结构严谨,通常由“起板—慢板—二八板—流水板”等部分组成,其中慢板主体部分以4/4拍为主,速度约为每拍60-72拍,旋律多在低音区迂回,间或以高音区的甩腔形成对比,演唱时讲究“字正腔圆”,尤其注重“吐字”与“行腔”的配合,每个字都需经过“出声、归韵、收声”的过程,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段,慢板部分以平实中带着倔强的旋律,将花木兰替父从军的决心与委屈娓娓道来,尾音处微微上扬的颤音,更添几分女儿的柔情与英气,伴奏上,板胡的苍凉与二胡的温润交织,梆子以稳定的节奏打底,共同营造出慢板特有的深沉与悠远。

迎风板则突破了慢板的规整节奏,常以散板或自由板的形式出现,速度可根据剧情需要灵活调整,旋律线条更具跳跃性,多采用“垛句”与“拖腔”相结合的方式,形成“紧拉慢唱”或“慢拉紧唱”的效果,其名称源于传统剧目中人物迎风而唱的场景,如《穆桂英挂帅》中“辕门外三声炮如同雷震”的唱段,开篇便是典型的迎风板,穆桂英在点将台前遥望远方,唱腔由弱渐强,高亢激越,仿佛能听到战马嘶鸣与旌旗猎猎,尾音的长拖腔将“我不挂帅谁挂帅”的豪情壮志推向高潮,迎风板的演唱对气息控制要求极高,演员需通过“偷气”“换气”等技巧,在自由节奏中保持旋律的连贯与情感的饱满,既要有“大江东去”的磅礴,又要有“小桥流水”的细腻。

慢板与迎风板在情感表达上各有侧重:慢板如“春雨润物”,适合表现人物的内心独白、思念或哀婉,如《秦香莲》中“琵琶词”一折,秦香莲的慢板唱腔一字一泪,将身世飘零的悲苦与对丈夫的期盼刻画得入木三分;迎风板则如“疾风骤雨”,多用于表现人物的愤怒、呐喊或激昂,如《七品芝麻官》中“当官不为民做主”的唱段,迎风板的节奏由缓到急,将唐成不畏权贵的铮铮铁骨展现得淋漓尽致,二者在剧目中常交替使用,形成“慢中有紧、紧中有慢”的节奏对比,如《朝阳沟》中银环下乡时的唱段,先以慢板抒发对农村的向往与忐忑,再以迎风板表现决心与勇气,生动展现了人物的情感变化。

为更直观地展现二者的差异,可参考下表:

| 板式 | 速度特点 | 节奏形态 | 情感侧重 | 代表剧目与唱段 |

|---|---|---|---|---|

| 慢板 | 慢速(60-72拍/分钟) | 规整的4/4拍,平稳 | 抒情、细腻、哀婉 | 《花木兰》“刘大哥讲话理太偏” |

| 迎风板 | 自由散板(可变速) | 灵活多变,有垛有拖 | 激昂、苍凉、豪迈 | 《穆桂英挂帅》“辕门外三声炮如同雷震” |

豫剧慢板与迎风板的魅力,不仅在于其独特的唱腔设计,更在于演员通过“声、情、形、神”的融合,将音乐与人物内心世界完美对接,无论是常香玉大师在《花木兰》中“谁说女子不如男”的慢板吟唱,还是马金凤先生在《穆桂英挂帅》中“风萧萧兮易水寒”的迎风板高歌,都让这些唱段成为跨越时代的经典,它们不仅是豫剧艺术的精华,更是中原儿女性格与情感的生动写照,在百年传承中,始终散发着历久弥新的艺术生命力。

FAQs

Q1:豫剧慢板与迎风板在演唱时如何区分?

A1:从速度与节奏看,慢板速度固定、节奏规整,以4/4拍为主;迎风板则速度自由、节奏灵活,多为散板或自由板,从情感表达看,慢板侧重细腻抒情,如思念、哀婉;迎风板侧重激昂或苍凉,如呐喊、决心,慢板伴奏以梆子稳定击节,迎风板则常通过板胡的滑音、二胡的颤音增强张力,演唱时慢板讲究“字正腔圆”,迎风板更注重“气贯丹田”的情感喷薄。

Q2:学习豫剧慢板迎风板需要掌握哪些基本技巧?

A2:首先需夯实“吐字归韵”基础,豫剧讲究“以字行腔”,需掌握河南方言的声调特点;其次要练习气息控制,慢板需长气息支撑,迎风板需灵活换气;再者是旋律把握,慢板要体会“起承转合”的婉转,迎风板要掌握“垛句”的顿挫与“拖腔”的舒展;最后是情感代入,需理解人物心境,通过声音的强弱、快慢、虚实变化传递情感,避免单纯模仿旋律。