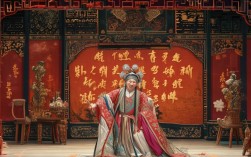

豫剧作为中原大地的戏曲瑰宝,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演,承载着丰富的民间生活智慧,在众多经典剧目中,“怕婆”题材因其贴近生活的烟火气与喜剧张力,深受观众喜爱,三怕婆”更是将夫妻间的相处之道演绎得妙趣横生,既令人捧腹,又暗藏温情,所谓“三怕婆”,并非简单的“惧内”,而是通过三个典型场景,展现民间家庭中“妻管严”的幽默日常,折射出“家和万事兴”的朴素哲学。

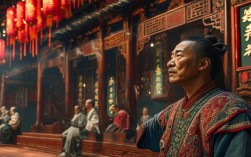

“三怕婆”的情节多源于民间生活片段,经过艺人的提炼与加工,成为豫剧舞台上的经典桥段,其核心“三怕”,各有侧重,却又环环相扣,共同勾勒出丈夫“在外一条龙,在家一条虫”的鲜活形象,第一怕“怕唠叨”,多发生在丈夫因应酬、偷懒等事“犯错”后,妻子叉腰数落,丈夫从狡辩到服软的过程,豫剧演员常用夸张的肢体语言——如缩肩、搓手、假装捂耳朵,配合诙谐的唱词:“老婆娘一声吼,吓得我腿肚子直打转,认错才是活神仙”,将丈夫的“怂”与无奈刻画得入木三分,第二怕“怕罚跪”,是“唠叨”的升级版,妻子气极之下命丈夫跪搓板、跪瓦片,甚至跪碎核桃,此时的唱腔往往转为低沉,丈夫一边揉膝盖一边哀嚎:“跪碎瓦片疼煞俺,不如当初听她言”,而妻子虽板着脸,眼角却藏着一丝笑意,暗含“打情骂俏”的夫妻情趣,第三怕“怕当家”,则是丈夫试图夺回家庭“主权”却闹笑话的情节:偷偷藏私房钱被发现、替妻子决策却把家里弄得一团糟,最终不得不乖乖交出“财政大权”,唱道:“当家才知道柴米贵,还是老婆娘有智慧”,道出家庭生活中“协商”比“独断”更重要的道理。

这些看似“怕老婆”的桥段,实则是民间对夫妻关系的幽默解构,在传统男权社会中,豫剧却大胆塑造“怕婆”的丈夫形象,并非贬低男性,而是以喜剧形式传递“夫妻平等”“以和为贵”的价值观,妻子并非“泼妇”,而是持家有道、聪明能干的“内当家人”;丈夫也非“窝囊废”,只是愿意在家庭中“服个软”,用“怕”换来“笑”,这种“怕”,是包容,是迁就,更是“床头吵架床尾和”的默契,正如老艺人所言:“戏里的‘怕婆’,是让台下人明白,过日子哪有舌头不碰牙?互相让一步,才能过成日子。”

为了更直观地理解“三怕婆”的典型表现,以下通过表格梳理其核心内容:

| “怕”的类型 | 典型场景 | 丈夫表现 | 妻子态度 | 暗含寓意 |

|---|---|---|---|---|

| 怕唠叨 | 丈夫晚归/偷喝酒,妻子数落 | 刚开始狡辩,最终服软认错 | 叉腰数落,实则关心 | 沟通比对抗重要 |

| 怕罚跪 | 妻子生气,命丈夫跪搓板 | 揉膝盖哀嚎,求饶 | 板着脸但心软 | 打骂是情,家和是本 |

| 怕当家 | 丈夫偷偷当家,决策失误 | 乖乖交权,承认妻子能干 | 嗔怪中带着得意 | 家事需协商,独断易出错 |

这种源于生活的喜剧题材,之所以能历久弥新,正是因为它戳中了普通人的家庭共鸣,无论是过去的农村小院,还是如今的现代家庭,“怕”与“被怕”的相处模式从未消失——它可能是一句“听你的”的妥协,一次主动做家务的默契,或是一个眼神就懂的包容,豫剧“三怕婆”用夸张的艺术手法,将这些日常瞬间升华为充满烟火气的智慧,让观众在笑声中明白:最好的夫妻关系,从来不是谁怕谁,而是“你懂我的弯弯绕绕,我知你的拳拳真心”。

相关问答FAQs

Q1:豫剧“三怕婆”中的“怕”,是否真的在宣扬“惧内”?

A1:并非宣扬“惧内”,而是通过喜剧化的“怕”,传递夫妻间的包容与智慧,这里的“怕”并非恐惧,而是丈夫对妻子持家能力的认可,以及家庭生活中“以和为贵”的处世哲学,它反映了民间对平等、和谐夫妻关系的向往,本质上是对“家和”的歌颂。

Q2:“三怕婆”题材在当代豫剧中还有传承吗?

A2:有传承且不断创新,传统“三怕婆”的经典桥段仍常被搬上舞台,同时当代编剧结合现代生活,创作出“怕老婆玩手机”“怕老婆查岗”等新版本,融入更多时代元素,这些作品既保留了豫剧诙谐幽默的精髓,又让观众在熟悉与陌生间找到新的共鸣,延续着这一题材的生命力。