河南豫剧《斩包勉》是中国传统戏曲宝库中的经典剧目,以北宋名臣包拯为主角,通过其“大义灭亲、依法斩侄”的故事,深刻诠释了“法理不徇私情”的法治精神与人性冲突,成为展现包公形象的代表性作品之一,剧情围绕包拯任开封府尹期间展开,侄子包扬(又名包勉)在地方任职时,因贪赃枉法、草菅人命,被受害百姓联名告至开封府,包拯查明包勉罪行确凿,不顾嫂子(包拯兄嫂李氏)的哭求与亲情羁绊,按律将包勉斩首,最终以“公义”战胜“私情”,彰显了“铁面无私”的包公形象。

剧中人物塑造鲜明,核心矛盾集中在包拯的“公”与“私”之间,包拯作为“黑脸”典型,其性格刚正不阿、执法如山,面对包勉的罪行,他深知“王子犯法与庶民同罪”,即便包勉是至亲,也不能因私废公,斩杀亲侄的决定并非毫无挣扎,在公堂之上,他面对嫂子的跪哭与哀求,内心经历了痛苦与煎熬——既有对兄嫂养育之恩的愧疚,更有对百姓冤屈的深切同情,但最终,他以“百姓疾苦大于天”的信念坚守原则,完成了对“法”的敬畏,嫂子李氏则代表了亲情的另一面,她既痛失爱子,又隐约理解包拯的苦衷,其哭诉唱段“我儿包勉犯了法,嫂娘面前哭哀哀”情感真挚,催人泪下,凸显了法律与人性的复杂交织,王延龄等老臣的调解与百姓的集体请愿,进一步强化了“法理”的正当性,使剧情更具张力。

《斩包勉》的主题深刻,既是对包拯廉洁奉公的歌颂,也是对腐败现象的批判,通过“斩亲”这一极端情节,该剧传递了“法律面前人人平等”的朴素法治观念,即便是最亲近的人,触犯法律也必将受到严惩,剧中包拯的“大义灭亲”并非冷酷无情,而是在公与私的冲突中选择对公共利益的守护,体现了传统儒家“修身、齐家、治国、平天下”的家国情怀,这种“公义为先”的价值取向,至今仍具有现实意义,成为法治文化的重要载体,让观众在艺术欣赏中感受法律的威严与温度。

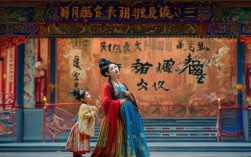

在艺术表现上,豫剧《斩包勉》充分展现了地方戏曲的独特魅力,唱腔方面,包拯的唱段多采用豫剧黑头的“大本腔”,高亢激昂,字正腔圆,如“包勉坐开封贪赃卖法,害百姓苦楚如刀扎”,既表现了对侄子的愤怒,也彰显了执法的决心;嫂子的唱段则多用“哭腔”,婉转悲切,如“我儿年幼无知犯王法,嫂娘怎不痛心间”,将亲情的悲恸展现得淋漓尽致,表演上,包拯的趟马、甩袖等动作刚劲有力,体现其威严;嫂子的跪步、拭泪等细腻表演,则凸显了失亲之痛,服装道具上,包拯的黑脸蟒袍、包勉的官服囚衣、开封府的衙堂布景等,均符合传统戏曲的程式化要求,增强了历史的厚重感。

| 人物 | 性格特点 | 在剧情中的作用 |

|---|---|---|

| 包拯 | 铁面无私、执法如山、内心挣扎 | 核心人物,展现“公义高于私情”的理念 |

| 包勉 | 贪赃枉法、知法犯法 | 冲突的引发者,推动剧情发展 |

| 嫂子李氏 | 深明大义、痛失爱子 | 亲情的代表,凸显人性与法律的矛盾 |

| 王延龄 | 正直老臣、调解者 | 强化“法理”正当性,平衡剧情冲突 |

相关问答FAQs:

Q1:《斩包勉》中包拯为何坚持斩包勉,即使面对嫂子的苦苦哀求?

A1:包拯坚持斩包勉的核心原因在于他对“法理”的坚守,作为开封府尹,他深知“法律面前人人平等”的原则,包勉身为朝廷官员,却贪赃枉法、草菅人命,严重触犯国法,若因亲情而网开一面,不仅无法告慰受害百姓,更会损害法律的公信力,尽管嫂子的哀求让他内心痛苦,但他始终以“百姓疾苦大于天”的信念为重,最终选择“大义灭亲”,体现了“公义为先”的法治精神。

Q2:豫剧《斩包勉》有哪些经典唱段或表演特色?

A2:该剧经典唱段包括包拯的“包勉坐开封贪赃卖法”,唱腔高亢激昂,通过黑头的“大本腔”表现对腐败的愤怒与执法的坚定;嫂子的“我儿包勉犯了法”,采用“哭腔”,婉转悲切,将失亲之痛与对包拯的理解交织,情感层次丰富,表演特色上,包拯的趟马、甩袖等动作刚劲有力,凸显其威严;嫂子的跪步、拭泪等细腻表演,以及公堂上的“对峙”场面,通过程式化动作与表情的配合,将公与私的冲突展现得淋漓尽致,极具戏剧感染力。