京剧《铫期》是传统老生戏的经典代表剧目,又名《草桥关》,取材于东汉光武帝刘秀时期的历史故事,以“忠义”为核心,塑造了安平王铫期刚正不阿、忠君爱国的艺术形象,该剧自清代以来久演不衰,是老生演员展现唱念做打的重要载体,也是观众理解传统戏曲“君臣伦理”与“人性善恶”的经典窗口。

历史背景与剧情缘起

东汉建武年间,刘秀削平群雄,统一天下,定都洛阳,建立东汉政权,为巩固统治,大封功臣,铫期因随刘秀征战有功,被封为安平王,镇守草桥关(剧中虚构地名,象征边防重镇),此时政权初定,外戚与功臣集团矛盾渐显:刘秀的皇后郭圣通(历史原型,剧中称郭妃)及其家族势力膨胀,对功臣心存忌惮;而铫期等开国元勋手握兵权、德高望重,成为外戚集团的眼中钉,这种政治背景为剧中冲突埋下伏笔,也决定了铫期“忠而被谤、冤而后白”的命运走向。

主要人物与角色设定

《铫期》的人物塑造鲜明,各行当分工明确,通过性格对比推动剧情发展,主要角色如下表所示:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 关键情节作用 |

|---|---|---|---|

| 铫期 | 老生 | 忠厚刚毅、沉稳有谋、深明大义 | 剧中核心,展现“忠义”价值观 |

| 刘秀 | 老生/生 | 英明多疑、重情重义、帝王心术 | 君臣关系的代表,推动冲突转折 |

| 郭妃 | 旦 | 心机深沉、嫉妒成性、外戚专权 | 反派势力,制造矛盾核心 |

| 马武 | 净 | 性格暴躁、忠勇直率、重义轻生 | 辅助铫期,增强戏剧冲突 |

| 姚信 | 丑 | 奸佞谄媚、助纣为虐 | 陷害铫期的执行者 |

剧情详细展开

《铫期》全剧可分为“草桥关受命”“奸臣设陷”“君臣生隙”“朝堂陈情”“真相大白”五个阶段,情节紧凑,冲突层层递进。

草桥关受命:忠臣初显担当

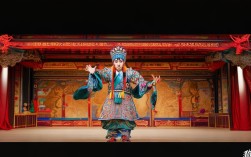

开篇展现铫期在草桥关镇守的场景:他身着红蟒,玉带束腰,正安抚百姓、操练兵马,此时传来刘秀旨意,命铫期之子(不同版本有差异,或为铫期本人亲属)进京贺寿,铫期虽知朝中暗流涌动(郭妃家族专权,对功臣虎视眈眈),但仍以国事为重,命子备礼进京,并叮嘱“谨言慎行,切勿张扬”,这一情节通过“公而忘私”的细节,奠定铫期“忠臣”形象,也为后续“子遭陷害”埋下伏笔。

奸臣设陷:外戚构织罗网

郭妃因铫期功高震主,恐其威胁外戚地位,与父郭圣通(或党羽姚信)密谋陷害,姚信伪造铫期“私通敌国”“拥兵自重”的书信,并买通证人,向刘秀告发,郭妃更在旁煽风点火:“铫期镇守草桥关,兵强马壮,若生异心,洛阳危矣!”刘秀起初不信,认为铫期“随朕征战多年,忠心可昭日月”,但经不住谗言迭起,渐生疑窦,下旨召铫期回京问罪,此处通过“忠奸对比”,强化戏剧张力:郭妃的阴险与刘秀的动摇,形成“君臣相疑”的初始冲突。

君臣生隙:忠臣含冤赴难

铫期接到圣旨,明知是陷害,但仍遵旨前往,途中与性格耿直的马武相遇,马武得知缘由,大怒道:“这郭妃分明是欺君罔上,俺马武这就去劫了法场!”铫期却拦住他:“君要臣死,臣不得不死;若蒙冤而死,留清白于世,亦可。”这一对话凸显铫期“忠君”与“清白自守”的信念,也为马武后续“大闹朝堂”埋下伏笔,抵达洛阳后,铫期面见刘秀,未及申辩,郭妃便出示伪证,刘秀震怒,下令将铫期打入天牢。

朝堂陈情:悲愤交织的内心独白

天牢中,铫期唱出“君臣坐理朝纲事,忠奸二字要分明”的西皮慢板,旋律苍劲,字字泣血:他回忆随刘秀起兵时“破王郎、平铜马,血战沙场”的往事,痛斥“奸臣当道,蒙蔽圣聪”,更以“全家性命担保清白”表明心迹,此时马武大闹天牢,欲救铫期,被侍卫拿下,铫期为保全马武,主动承担“教唆之罪”,唱“一人做事一人当,怎肯连累众忠良”,将剧情推向高潮。

真相大白:正义终得彰显

铫期之子(或家仆)携真凭实据(如战功册、人证)进京,当庭揭穿姚信伪造书信的阴谋,刘秀派人查证,确认铫期遭诬陷,下令将郭妃、姚信正法,铫期官复原职,君臣二人相拥而泣,刘秀自责“寡人一时糊涂,险些负了功臣”,铫期则叩首道:“臣肝脑涂地,亦难报陛下知遇之恩。”全剧在“忠义得彰,奸佞受惩”的结局中落幕,传递“邪不压正”的朴素价值观。

艺术特色与文化内涵

《铫期》的艺术魅力在于“唱念做打”的完美融合与“忠义”主题的深刻表达。

唱腔:老生声腔的典范

剧中铫期的唱腔以“正派老生”为主,多用西皮(表现明快、激昂情绪)与二黄(表现深沉、悲愤情绪),如朝堂陈情时的“西皮慢板”:“老王爷坐江山风调雨顺,全凭着文武臣赤胆忠心”,旋律沉稳,吐字铿锵,展现人物的忠厚与坚定;天牢独白时的“二黄散板”:“想起了当年事珠泪滚滚”,节奏舒缓,低回婉转,表现“忠而被谤”的无奈,这些唱腔既考验演员的嗓音功底,又通过音乐强化人物情感。

表演:程式化动作的传神表达

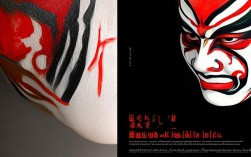

老生演员通过“捋髯”“甩袖”“抖袖”等程式化动作塑造人物:铫期见刘秀时,先施君臣大礼,再跪地陈情,眼神中既有对君主的敬畏,又有对冤屈的不屈;马武的“哇呀呀”炸音、净角的“开脸”脸谱(黑脸或红脸,象征忠勇),与铫期的老生形成鲜明对比,增强戏剧冲突,这些表演既遵循戏曲“虚实结合”的美学原则,又通过细节让人物“活”起来。

文化内涵:儒家伦理的艺术化呈现

《铫期》通过铫期的遭遇,展现了传统儒家文化中的“忠义”价值观:铫期面对冤屈,不反抗君主,而是以“清白自守”坚守道义,体现了“君君臣臣”的伦理秩序;刘秀最终识破奸计、惩治佞臣,传递了“邪不压正”的正义观,剧中“君臣相疑”与“君臣相知”的转折,也反映了古代政治中“权力制衡”与“人性考验”的复杂关系,为观众提供了历史与人性层面的思考。

相关问答FAQs

问:《铫期》中的“草桥关”是真实的历史地名吗?

答:“草桥关”是京剧《铫期》中的虚构地名,并非真实历史地点,剧中设定铫期镇守“草桥关”,是为了通过“边关重臣”的身份强化其重要性,便于展开“外戚陷害功臣”的剧情,历史上,铫期被刘秀封为安平侯,封地在今河北安平县,与“草桥关”无关,这一设定是京剧艺术对历史故事的加工,符合戏曲“虚实相生”的创作原则。

问:京剧《铫期》与其他老生戏(如《定军山》《捉放曹》)相比,有何独特之处?

答:主题侧重不同:《铫期》以“忠义蒙冤-真相大白”为核心,突出“君臣伦理”与“清白自守”;《定军山》黄忠老当益壮,展现“老将报国”的豪情;《捉放曹》陈宫因曹操多疑而悔恨,侧重“人性抉择”,人物性格差异:铫期是“沉稳忠厚”的功臣形象,唱腔以“正派老生”的苍劲为主;《定军山》黄忠“勇猛刚健”,表演多靠把功和武打;《捉放曹》陈宫“正直耿介”,唱腔偏“悲愤激越”,戏剧冲突不同:《铫期》冲突集中于“朝堂政治斗争”,以唱念为主;《定军山》冲突为“战场对垒”,以做打为主;《捉放曹》冲突为“人物内心矛盾”,以表演见长。