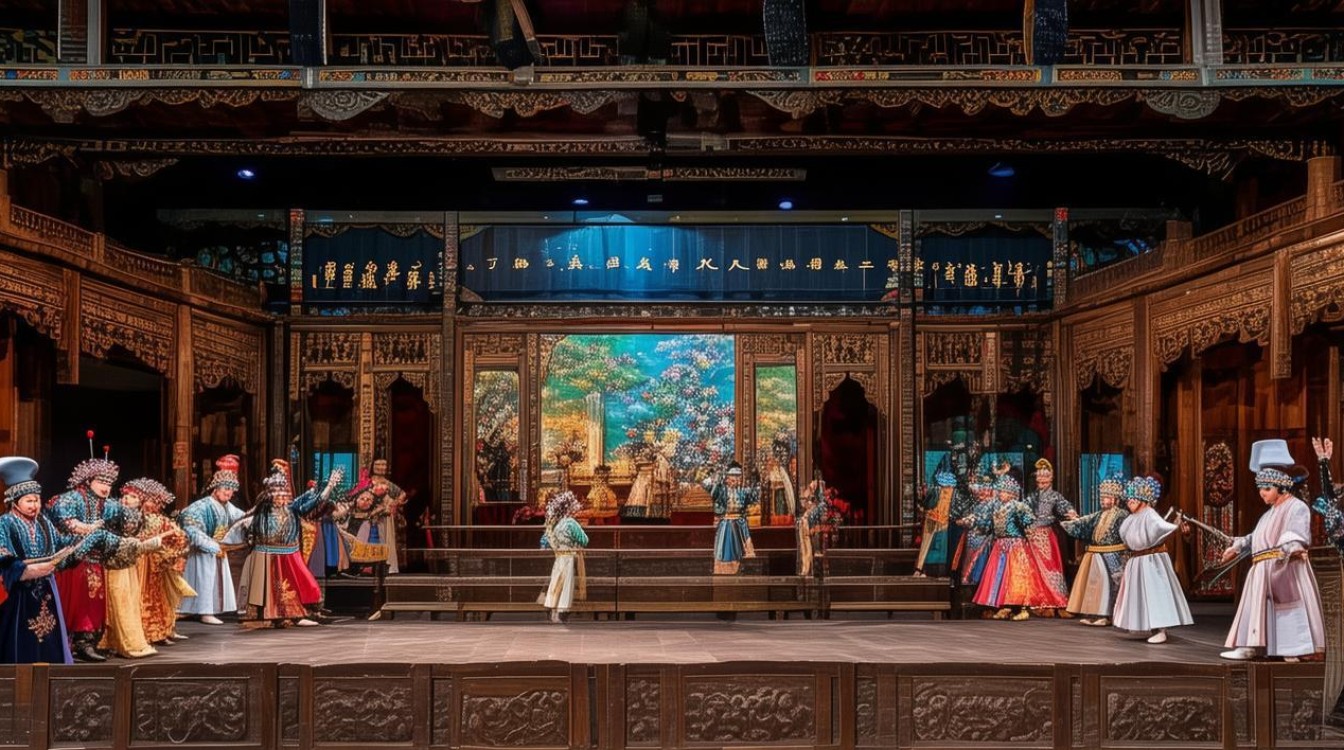

在中国戏曲的长河中,“国仇家恨”始终是贯穿古今的核心母题,它既是历史烟尘的回响,也是民族情感的投射,通过唱念做打的舞台演绎,将个体命运的沉浮与家国兴衰的悲欢熔铸成震撼人心的艺术史诗,从元杂剧的慷慨悲歌到京剧的铿锵激越,无数经典剧目以“国仇”为经、“家恨”为纬,在方寸舞台上书写着中华民族的精神图谱。

历史语境中的家国叙事:戏曲与时代共振

戏曲的诞生与发展始终与时代变迁紧密相连,当社会动荡、家国飘零之际,“国仇家恨”便自然成为文人艺人抒发情感、针砭时弊的载体,元朝统一后,汉族文人面临身份压抑与故国之思,元杂剧《赵氏孤儿》应运而生——屠岸贾的专权暴行是“国仇”,赵氏家族的灭门惨案是“家恨”,程婴的“舍子救孤”则将个体悲升华为对正义的坚守,成为“士人精神”的舞台写照,明清易代之际,《桃花扇》借侯方域与李香君的爱情悲剧,折射南明小王朝的覆灭,“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了”,个人的离合与国家的兴亡同频共振,将“国破山河在”的苍凉感推向极致,近代以来,面对列强入侵,《穆桂英挂帅》《梁红玉抗金》等剧目以巾帼英雄的视角,将“保家卫国”的呐喊融入戏曲唱腔,让“国仇家恨”在民族危亡之际成为凝聚人心的精神火炬。

经典剧目中的家国密码:人物与冲突的舞台呈现

“国仇家恨”在戏曲中并非抽象的概念,而是通过鲜活的人物、激烈的冲突具象化为可感的舞台形象,以下为部分经典剧目的核心要素分析:

| 剧目名称 | 时代背景 | 核心冲突 | 代表人物 | 艺术特色与家国主题体现 |

|---|---|---|---|---|

| 《赵氏孤儿》 | 春秋晋国 | 奸臣屠岸贾残害忠良,程婴舍子救孤 | 程婴、公孙杵臼、赵氏孤儿 | 元杂剧悲剧典范,通过“存赵孤”与“诛奸贼”的冲突,展现“士为知己者死”的忠义精神与家族复仇的悲壮。 |

| 《桃花扇》 | 明末清初 | 南明覆灭下侯李爱情的破碎 | 侯方域、李香君 | 传奇戏巅峰之作,以“桃花扇”为线索,将个人离合与王朝兴亡交织,体现“兴亡之感,离合之情”的家国同构。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 北宋 | 辽国入侵,杨家将重整旗鼓 | 穆桂英、佘太君 | 京剧经典,穆桂英从“不愿挂帅”到“捧印出征”的转变,展现巾帼英雄放下个人恩怨、以家国为重的担当。 |

| 《岳母刺字》 | 南宋 | 抗金名将岳飞的家国启蒙 | 岳飞、岳母 | 京剧传统剧目,“精忠报国”四字通过刺字场景具象化,将母教与国仇统一,成为民族精神的符号。 |

| 《杨家将》 | 北宋 | 杨家父子两代抗辽,多数殉国 | 杨继业、杨宗保、佘太君 | 多剧种演绎的群像戏,通过“杨门七郎八虎血战金沙滩”等情节,展现家族牺牲与民族存亡的深刻关联。 |

这些剧目中,“国仇”常以“外敌入侵”“奸臣当道”为表现形式,“家恨”则多体现为“家族蒙冤”“亲人离散”,二者相互激荡:在《赵氏孤儿》中,赵氏的“家恨”是晋国公室权力斗争的缩影,拯救孤儿既是复仇,更是守护国家正义;在《桃花扇》中,侯李的“家恨”(爱情破灭)因南明“国仇”(朝廷腐败、清军南下)而加剧,国破”导致“家亡”,个人命运在历史洪流中渺小如尘。

艺术手法中的情感共鸣:唱念做打的家国意蕴

戏曲“国仇家恨”主题的感染力,离不开其独特的艺术表现力,唱腔上,梆子腔的高亢激越(如穆桂英“挂帅”唱段“猛听得金鼓响画角声震”)渲染出征的决绝,二黄唱腔的苍凉悲怆(如李香君“骂筵”唱段“俺曾见金陵玉殿莺啼晓”)寄托亡国的哀痛;身段上,程婴“托孤”时的颤抖、岳母刺字时的庄重、穆桂英“捧印”时的威武,通过肢体语言将情感具象化;脸谱与道具更是家国立意的符号——曹操的白脸象征奸佞误国,关羽的红脸代表忠义护国,一面“精忠报国”的旗帜、一柄杨家将的梨花枪,都成为家国精神的物化象征,这些艺术元素共同作用,让观众在审美体验中感受“国家兴亡,匹夫有责”的厚重。

戏曲中的家国精神与当代回响

从元杂剧的慷慨到京剧的激越,“国仇家恨”在戏曲中的演绎,本质上是对中华民族“家国同构”文化基因的艺术化呈现,它让我们看到,个体的悲欢始终与家国的命运紧密相连,而忠诚、担当、牺牲等精神品质,正是穿越时空的民族脊梁,当《穆桂英挂帅》的唱腔在今日剧场回荡,当《赵氏孤儿》的故事被改编成现代影视,戏曲中的“国仇家恨”早已超越了历史本身,成为激励当代人铭记历史、守护家国的精神力量。

FAQs

问题1:为什么戏曲中的“国仇家恨”主题能跨越时空,引发不同时代观众的共鸣?

解答:这种共鸣源于“家国同构”的情感共性,无论时代如何变迁,“对国家的忠诚”“对家族的责任”“对正义的追求”是人类共通的情感需求,戏曲通过将“国仇”与“家恨”具象为人物命运(如程婴的牺牲、李香君的刚烈),让观众在个体故事中看到家国投影,从而产生情感代入,戏曲的艺术形式(唱腔、身段、脸谱)将抽象情感转化为可感的视听语言,使不同时代的观众都能通过审美体验理解其精神内核,实现“古今对话”。

问题2:戏曲在表现“国仇家恨”时,如何平衡历史真实与艺术虚构?

解答:戏曲遵循“大事不虚,小事不实”的创作原则,历史真实方面,核心事件(如《赵氏孤儿》中的“下宫之难”、《桃花扇》中的南明覆灭)尊重史实框架,确保家国叙事的严肃性;艺术虚构方面,则通过人物塑造、情节设计增强戏剧张力——如《岳母刺字》中“刺字”情节虽正史无载,但“精忠报国”的精神真实反映了岳飞的生平,成为民族精神的象征,这种平衡既保留了历史的厚重感,又满足了舞台艺术的审美需求,使“国仇家恨”既有历史的根,又有艺术的魂。