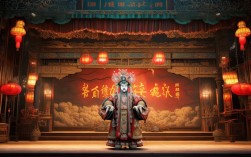

豫剧《桃花庵》作为传统经典剧目,近年来被改编为连续剧搬上荧屏,这一改编不仅让百年豫剧艺术焕发新生,更通过现代叙事手法让经典故事走进大众视野,连续剧以明清时期的市井生活为背景,围绕“桃花庵”这一充满诗意的空间,展开了一段关于爱情、命运与人性抉择的传奇故事,既有豫剧特有的唱腔魅力,又融入了紧凑的剧情冲突与细腻的人物刻画,成为近年来戏曲题材连续剧中的佳作。

剧情从江南才女陈妙常因战乱流落民间讲起,她为避祸女扮男装,在桃花庵带发修行,本想青灯古佛了此残生,却与进京赶考的书生潘必正意外相遇,两人在桃花庵的桃林下吟诗作对,在佛殿中论道谈经,渐生情愫,封建礼教的束缚、身份的差异以及家族的介入,让这段感情历经波折:潘必正被家人催促赶考,陈妙常因“带发修行”遭师太责罚,更有富商强娶、流言蜚语等重重阻碍,连续剧并未止步于传统才子佳人的套路,而是通过陈妙常“从闺阁小姐到庵中尼姑,再到追求真我的女性”的成长线,展现了古代女性在命运洪流中的挣扎与觉醒,她曾因世俗眼光压抑真情,也曾为守护爱情对抗强权,最终在潘必正金榜题名、家族接纳后,选择与爱人归隐田园,留下“桃花依旧笑春风”的开放式结局,既保留了原剧的浪漫色彩,又赋予其现代女性意识的解读。

剧中人物塑造立体丰满,每个角色都承载着不同的时代印记与人性复杂,陈妙常由豫剧名家王红丽饰演,其唱腔兼具豫东调的明亮与豫西调的婉转,尤其“桃花庵内叹流年”一段,将角色的孤独、期盼与倔强演绎得淋漓尽致;潘必正则由青年演员贾文龙扮演,他突破了传统小生的柔弱形象,塑造出既有文人风骨又有担当的青年书生形象,刻板却善良的师太、贪婪势力的富商、深明大义的潘母等配角,共同构建了真实可感的社会图景,值得一提的是,连续剧对“桃花庵”这一场景的运用堪称点睛之笔:春日桃花纷飞时,是陈妙常与潘必正初遇的浪漫;秋风扫落叶时,是两人被迫分离的凄凉;冬雪覆盖桃林时,则是陈妙常坚守真心的孤勇,场景与人物心境的深度融合,让每一帧画面都充满豫剧特有的写意美感。

从艺术传承与创新的角度看,连续剧在保留豫剧核心元素的同时,做出了大胆尝试,唱腔设计上,既保留了《桃花庵》经典选段的“原汁原味”,又融入了现代配乐,如在情感高潮处加入弦乐与板鼓的碰撞,增强戏剧张力;表演程式上,传统的水袖功、台步被巧妙融入现代镜头语言,特写镜头捕捉演员的眼神微表情,全景镜头展现群体舞蹈的气势,让观众既能欣赏到豫剧的“四功五法”,又能感受到影视作品的视觉冲击,叙事节奏上,连续剧打破了传统戏曲“以唱为主”的模式,将唱段与对白、动作有机结合,30集的篇幅中,既有“陈妙常夜抚琴”的唯美唱段,也有“潘必正抗婚”的激烈冲突,快慢相间的叙事让不同年龄层的观众都能找到共鸣。

该剧播出后,不仅收获了戏曲爱好者的好评,更吸引了大量年轻观众,有观众评论:“以前觉得豫剧老套,没想到《桃花庵》连续剧像古装剧一样好看,唱段还越听越有味道。”这种“破圈”效应的背后,是戏曲与影视融合的成功尝试——它用现代故事包装传统艺术,用人物情感激活古老唱腔,让豫剧这一非遗文化在新时代找到了传播的土壤,剧中对女性独立、爱情自由等主题的探讨,也引发观众对封建礼教的反思,赋予了经典剧目超越时代的现实意义。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《桃花庵》连续剧与传统舞台剧在剧情上有何不同?

A1:传统舞台剧《桃花庵》情节相对集中,主要围绕陈妙常与潘必正的爱情主线展开,时长约2小时,侧重唱腔与表演程式的展现;而连续剧在保留核心故事的基础上,增加了时代背景的铺垫(如战乱、市井生活)、支线人物(如富商、师太)的戏份,以及陈妙常的成长细节(如学医、帮助乡邻),使人物形象更丰满,连续剧对结局进行了改编,传统剧中多为“大团圆”,而连续剧通过“归隐田园”的开放式结局,强化了角色对世俗的抗争,更具现代思考。

Q2:连续剧中的豫剧唱段是否保留了原剧特色?年轻观众能接受吗?

A2:连续剧中的核心唱段严格遵循豫剧《桃花庵》的传统流派,如陈妙常的唱腔以豫剧“常派”为基础,保留了“豫西调”的悲怆与“豫东调”的明快,同时根据剧情节奏调整了板式(如从慢板到流水板的转换),既有原剧的“韵味”,又更适应影视叙事,为吸引年轻观众,制作团队在配乐上进行了创新,如在传统板胡中加入古筝,在唱段间融入过渡性音乐,让唱腔更易入耳,从播出反响看,不少年轻观众表示“第一次听懂豫剧唱词”“被唱段感动”,证明传统唱腔通过合理改编,完全可以跨越年龄界限。