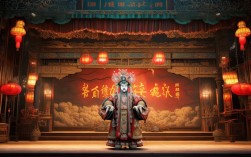

河南戏曲作为中原文化的重要载体,以其深厚的底蕴、多样的声腔和鲜活的人物塑造,在中国戏曲版图中占据独特地位,在浩如烟海的河南传统戏曲剧目中,豫剧《对花枪》以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和极具观赏性的武打设计,成为久演不衰的经典之作,被广泛收录于“河南戏曲大全”中,成为展现豫剧艺术魅力的重要代表。

《对花枪》的故事背景设定在隋朝末年,天下大乱,群雄并起,剧中主角罗艺少年时曾在山东拜师学艺,与女将姜桂枝情投意合,二人结为夫妻,并共同习得罗家祖传的“罗家花枪”绝技,后因战乱被迫分离,姜桂枝身怀有孕,罗艺则辗转各地,最终投奔瓦岗寨,成为唐朝开国名将,十八年后,罗艺已官至北平王,却与姜桂枝失去联系,姜桂枝已练就一身武艺,带着儿子罗松前来寻夫,罗艺起初因已有妻室(秦氏)和儿子(罗成),不愿相认,姜桂枝愤而提出以花枪比武定输赢,二人在阵前展开枪法对决,罗艺不敌姜桂枝的精湛技艺,最终夫妻相认,一家团聚,并共同决定辅佐李世民平定天下,剧情既有儿女情长的缠绵,又有家国大义的担当,更有武戏的激烈交锋,矛盾冲突层层递进,引人入胜。

作为豫剧传统武戏的代表,《对花枪》的艺术特色首先体现在其鲜明的行当分工与表演程式上,剧中罗艺属老生行当,表演需兼具将军的威武与面对旧情时的复杂情感,唱腔多采用豫剧的豫东调,高亢激越,展现其豪迈性格;姜桂枝则属刀马旦,要求演员文武兼备,既能通过婉转的唱腔(如豫西调的深沉细腻)表现其女性的柔情与坚韧,又要凭借扎实的武打功底展现“花枪”的凌厉与优美,尤其是“对枪”一场,是全剧的高潮,演员需在舞台上完成复杂的枪花套路,如“串枪”“绕枪”“挑枪”“点枪”等,配合身段的腾挪闪转,将武戏的“打”与“舞”完美融合,既有实战的紧张感,又有舞蹈的观赏性,充分体现了豫剧“文戏武唱,武戏文唱”的美学追求。

在音乐设计上,《对花枪》巧妙融合了豫剧的多种声腔元素,罗艺与姜桂枝初遇时的对唱,多用欢快明亮的【二八板】,表现爱情的甜蜜;十八年后重逢时,则转为【慢板】与【二八板】的结合,姜桂枝的【慢板】唱段如“提起了当年事珠泪双抛”,旋律婉转,情感深沉,控诉分离之苦;罗艺的唱段则通过【垛板】的节奏变化,展现其内心的挣扎与愧疚,伴奏以板胡为主奏乐器,配合梆子的节拍,时而急促如战鼓,时而舒缓如流水,与剧情发展和人物情感高度契合,增强了戏剧的感染力。

道具与服装也是《对花枪》艺术表现的重要载体,姜桂枝所持的“花枪”是剧中的核心道具,枪缨红艳,枪杆修长,在演员手中仿佛有了生命,时而如游龙飞舞,时而如银蛇出洞,配合舞台灯光的闪烁,营造出强烈的视觉冲击力,服装方面,罗艺的将军蟒袍、姜桂枝的战裙铠甲,均采用传统戏曲的刺绣工艺,色彩鲜明(罗艺以红、黑为主,象征威武;姜桂枝以粉、蓝为主,兼具英气与柔美),既符合人物身份,又增强了舞台的华美效果。

从传承与发展来看,《对花枪》历经数代豫剧艺术家的打磨与演绎,不断焕发新的生命力,早在20世纪40年代,豫剧大师常香玉便曾演出此剧,她对姜桂枝形象的塑造,既保留了刀马旦的飒爽,又注入了女性的细腻,成为经典版本,此后,唐喜成、牛淑贤、小香玉等名家也先后演绎过罗艺、姜桂枝等角色,各自形成了独特的表演风格,随着时代的发展,现代舞台上的《对花枪》在保留传统精髓的基础上,融入了更丰富的舞台技术,如多媒体背景的运用、武打设计的创新等,让这部老戏在年轻观众中也获得了新的共鸣,作为河南戏曲的重要组成部分,《对花枪》不仅被列入国家级非物质文化遗产名录,还通过“戏曲进校园”“乡村文化大舞台”等活动,让更多人感受到豫剧艺术的魅力。

| 核心要素 | |

|---|---|

| 角色行当 | 罗艺(老生)、姜桂枝(刀马旦)、罗松(小生)、秦氏(青衣)、罗成(武生) |

| 经典唱段 | 《罗艺初见姜桂枝》(欢快【二八板】)、《劝夫认妻》(姜桂枝【慢板】)、《对枪抒怀》(罗艺【垛板】) |

| 核心技艺 | 罗家花枪(六合枪、梨花枪、对枪套路)、刀马旦身段(趟马、鹞子翻身) |

| 主题思想 | 忠义两全(家国情怀)、夫妻情义(破镜重圆)、武德传承(师徒情谊) |

| 代表性传承人 | 常香玉(姜桂枝)、唐喜成(罗艺)、牛淑贤(姜桂枝)、小香玉(姜桂枝) |

《对花枪》之所以能成为河南戏曲大全中的瑰宝,不仅在于其精彩的剧情与高超的技艺,更在于它承载了中原文化中“忠孝节义”的价值观和“刚柔并济”的审美追求,它通过戏曲这一艺术形式,将历史故事、民间情感与技艺传承融为一体,既是对过去的回望,也是对当下的启迪,让每一位观众都能在锣鼓铿锵与唱腔婉转中,感受到河南戏曲的独特韵味与永恒魅力。

相关问答FAQs

Q:《对花枪》中的“花枪”技艺有何特点?与其他戏曲武器的区别是什么?

A:“花枪”是《对花枪》的核心技艺,属于长柄兵器中的“软器械”技法范畴,特点是“枪不离身,身随枪动”,强调枪缨的飘洒、枪杆的灵巧与身体的协调,其套路包括“点、扎、挑、扫、缠、绕”等动作,配合“串花”“绕花”“立花”等枪花变化,既有实战的实用性(如破甲、刺杀),又有舞蹈的观赏性(如枪缨划出弧线、枪杆在手中翻转),与其他戏曲武器相比,花枪更注重“韵”与“美”——如大刀侧重“猛”,长枪侧重“稳”,而花枪则在“稳”的基础上融入“柔”,通过枪缨的动态和演员的身段,形成“武中有舞,舞中有武”的独特风格,这对演员的腕力、腰力和步法要求极高,是豫剧武戏中极具代表性的技艺。

Q:现代演出中,《对花枪》在剧本和表演上有哪些创新?

A:为适应现代观众的审美需求,当代《对花枪》在保留传统框架的基础上进行了多方面创新,剧本上,对部分封建色彩较浓的情节进行了删改(如弱化罗艺的“负心”设定,强化其“被迫分离”的无奈),增加了姜桂枝“自主寻夫”的独立女性形象刻画,使其更符合现代价值观;表演上,在传统武打程式中融入了现代舞蹈元素(如融入芭蕾的足尖技巧、武术的旋子转体),使“对枪”场面更具视觉冲击力;舞台呈现上,运用多媒体技术还原古代战场场景(如投影烽火、硝烟),并通过灯光色彩变化区分不同时空(如回忆用暖黄光,现实用冷白光),增强了戏剧的代入感,部分版本还缩短了唱段长度,加快了节奏,以适应年轻观众的观赏习惯,让这部传统剧目在新时代焕发出新的活力。