邓鸣贺,2006年出生于河北省邯郸市一个普通的豫剧爱好者家庭,自幼受爷爷邓福庆的影响接触戏曲,6岁登台表演,8岁登上央视春晚舞台,被誉为“豫剧小神童”,他的戏曲表演以扎实的功底、清亮的嗓音和灵动的舞台表现力著称,将传统豫剧与童真童趣巧妙融合,成为近年来戏曲传承与推广领域极具代表性的童星演员,其戏曲作品涵盖传统经典剧目、现代戏选段及创新改编内容,既有对传统艺术的忠实传承,也有面向年轻观众的创新尝试,形成了独具特色的“邓鸣贺戏曲风格”。

邓鸣贺代表戏曲作品及艺术特色

邓鸣贺的戏曲表演以豫剧为核心,兼涉京剧、河北梆子等剧种选段,作品类型丰富,涵盖生、旦、净、丑多个行当,尤其在旦角和小生行当上表现突出,以下通过表格梳理其代表戏曲作品及核心亮点:

| 剧目名称 | 角色类型 | 经典唱段/表演片段 | 演出平台/时间 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 《穆桂英挂帅》 | 旦角(刀马旦) | “辕门外三声炮如同雷震” | 2012年央视春晚 | 身段利落,眼神凌厉,将穆桂英的英姿飒爽与少女的娇憨结合,唱腔高亢中透着童真。 |

| 《花木兰》 | 旦角(闺门旦) | “刘大哥讲话理太偏” | 2013年央视戏曲春晚 | 吐字清晰,节奏把控精准,将花木兰的巾帼豪情与豫剧的婉转韵味融合,表演自然灵动。 |

| 《朝阳沟》 | 旦角(青衣) | “洼洼里好地方” | 河南卫视《梨园春》 | 唱腔生活化,贴近人物性格,将银环的纯朴与农村青年的朝气演绎得生动鲜活。 |

| 《七品芝麻官》 | 丑角(文丑) | “当官不为民做主” | 2011年《梨园春》少儿擂台赛 | 念白诙谐幽默,身段夸张而不失规范,将芝麻官的机智与正义感通过童趣化的表演传递。 |

| 《红灯记》 | 旦角(青衣) | “提篮小卖拾煤渣” | 2014年央视戏曲元宵晚会 | 唱腔醇厚,情感饱满,对李奶奶的坚韧与慈爱刻画细腻,展现出超越年龄的表演张力。 |

| 《打金枝》 | 小生 | “驸马爷近前看端详” | 2015年国家大剧院戏曲演出 | 唱腔清亮,台风稳健,将郭暧的傲娇与深情结合,展现出小生行当的潇洒与细腻。 |

艺术风格与传承价值

邓鸣贺的戏曲表演之所以广受认可,源于他对传统艺术的敬畏与创新意识的平衡,在唱腔上,他师承豫剧名家小香玉,继承了豫剧“豫东调”的明快与“豫西调”的深沉,结合儿童嗓音特点,形成了“清亮而不失韵味、活泼而不失规范”的独特风格,例如在《穆桂英挂帅》中,他既保留了传统刀马旦的“鹞子翻身”“鹞子钻天”等高难度身段,又通过眼神和表情的细微处理,赋予角色童真的亲和力,让年轻观众感受到戏曲的活力。

在表演中,他注重“以情带戏”,即使面对传统大戏的复杂唱腔,也能通过理解人物内心,将情感融入每一个眼神、动作,如在《红灯记》中,他通过微颤的双手和凝重的眼神,将李奶奶保护革命火种的坚定与慈爱传递给观众,展现出超越年龄的表演深度,他还积极尝试戏曲与现代元素的结合,如在《梨园春》舞台上表演戏曲版《少年中国说》,将传统唱腔与朗诵融合,让戏曲语言更贴近当代青少年。

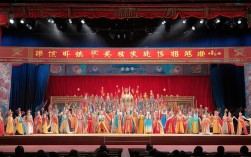

作为戏曲传承的“小小使者”,邓鸣贺的出现打破了大众对戏曲“古老、高冷”的刻板印象,他通过春晚、《梨园春》等大众平台,让数千万观众尤其是青少年感受到戏曲的魅力,推动了戏曲的“年轻化”传播,许多家长表示,孩子因邓鸣贺开始学习戏曲,传统艺术在他身上焕发了新的生命力。

人生经历与戏曲之路的羁绊

邓鸣贺的戏曲之路并非一帆风顺,6岁时,他因调皮贪玩被爷爷送去学戏,最初因练功的艰苦哭闹不止,但在爷爷“台上一分钟,台下十年功”的教导下逐渐坚持下来,每天清晨5点起床练功,压腿、吊嗓、跑圆场,这些枯燥的基本功被他戏称为“游戏”,在玩耍中完成了戏曲启蒙,8岁时,他凭借《穆桂英挂帅》选段登上央视春晚,与姐姐邓鸣璐搭档表演“娃娃豫剧”,一夜之间成为全国观众熟知的“豫剧小神童”。

成名后的他没有骄傲自满,反而更加刻苦练功,10岁时,他因过度练功导致声带小结,被迫暂停演出,通过手术和休养才逐渐恢复,这段经历让他更深刻地理解了戏曲艺术的严谨与不易,也让他对“传承”二字有了更深的体会,2015年后,他逐渐减少舞台演出,专注于戏曲学习与推广,偶尔参与戏曲进校园活动,用自己的经历鼓励孩子们爱上传统艺术。

相关问答FAQs

Q1:邓鸣贺最经典的戏曲唱段是哪几个?为什么能成为代表作?

A1:邓鸣贺最经典的戏曲唱段包括《穆桂英挂帅》中的“辕门外三声炮如同雷震”、《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”和《七品芝麻官》中的“当官不为民做主”,这些唱段能成为代表作,首先源于剧目的经典性——豫剧传统剧目本身具有广泛的群众基础;他在演绎中既保留了传统唱腔的韵味,又融入了童真童趣,如《穆桂英挂帅》中将“挂帅”的英姿与少女的娇憨结合,让角色更具亲和力;这些唱段多通过央视春晚、《梨园春》等大众平台传播,覆盖了不同年龄层的观众,影响力深远。

Q2:邓鸣贺的戏曲表演对传统艺术的传承有哪些意义?

A2:邓鸣贺的戏曲表演对传统艺术的传承意义主要体现在三个方面:一是“破圈”传播,他以童星身份登上春晚等大众平台,打破了戏曲“小众化”的局限,让数千万青少年首次接触并喜欢上戏曲;二是“年轻化”演绎,他将传统唱腔与现代审美结合,如用活泼的肢体语言和贴近生活的情感表达,让戏曲不再是“老古董”;三是“示范性”引导,他的经历证明,儿童可以通过科学训练掌握戏曲技巧,激发了更多家庭让孩子学习戏曲的热情,为传统艺术培养了新生代观众和潜在传承人。