京剧《荆钗记》作为南戏“荆、刘、拜、杀”四部经典之一,其故事背景深深植根于南宋时期的江南地域文化,而“家住在”这一关键词,直指剧中核心人物王十朋的籍贯与故事发生的地理原点,作为一部以“荆钗”为信物、书写贫贱不移、忠贞不渝爱情的传统剧目,《荆钗记》的“家”不仅是物理空间的居所,更是情感与命运的起点,承载着浓郁的江南地域风貌与人文精神。

王十朋的家乡:温州永嘉的“东南邹鲁”

《荆钗记》中的王十朋,其原型为南宋名臣王十朋(1112-1171),字龟龄,号梅溪,温州永嘉(今浙江省温州市)人,温州古称“东瓯”,自唐代以来便是东南沿海的重要商埠与文化重镇,素有“东南山水甲天下”“小邹鲁”的美誉,剧中王十朋的“家”,正是设定在这片文风鼎盛、山水相映的土地上。

温州的地理特征深刻影响了剧中的场景营造,永嘉境内“七山二水一分田”,瓯江、飞云江等水系穿城而过,形成了“倚山、临江、面海”的独特格局,剧中王十朋家境清贫,以“钓鱼读书”为生,其居所可能位于瓯江下游的江畔村落——这里既有“野渡无人舟自横”的静谧,又暗含“江上往来人,但爱鲈鱼美”的民生图景,温州多山,雁荡山、楠溪江近在咫尺,剧中王十朋赴考前“辞母登程”的场景,或许就设在楠溪江的古驿道上:两岸青山叠翠,江水潺潺,既烘托了少年离家的惆怅,也暗示了前路的崎岖。

从文化层面看,南宋时期的温州是“永嘉学派”的发源地,强调“事功务实”,重视商业与民生,这种地域文化塑造了王十朋“清正廉明、心系百姓”的品格,剧中他中状元后拒绝权臣万俟卨的逼婚,外放潮州时“兴学劝农、治理水患”,正是温州“经世致用”精神的体现,而他的“家”,始终是这种精神的原点——母亲在家的叮咛、钱玉莲的守候,构成了他对抗权贵、坚守初心的精神支柱。

钱玉莲的居所:与王十朋“比邻而居”的江南庭院

与王十朋“家住在”温州永嘉相对应,剧中女主角钱玉莲的居所,同样位于永嘉城内或近郊,与王家“比邻而居”,这既是古代江南“聚族而居”的民俗体现,也为两人“荆钗定情”提供了现实基础。

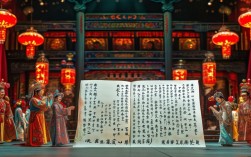

钱玉莲的家,是典型的江南民居格局:白墙黛瓦,木雕花窗,前院有石榴、桂树,后临小桥流水,剧中“荆钗赠别”一折,便发生在这庭院之中:王十朋以祖传荆钗为聘,钱玉莲以碧玉簪回赠,两人在“月明三五夜”许下“白首不分离”的誓言,这种“庭院式”的场景,既是古代江南女子“大门不出、二门不迈”的生活写照,也象征着爱情的纯粹与封闭——如同庭院中的石榴,看似平凡,却蕴含着“多子多福”的美好期盼,与后续剧情中钱玉莲“被逼投江”的悲剧形成强烈反差。

值得注意的是,钱家的庭院不仅是爱情的见证,也是世俗压力的缩影,剧中钱玉莲的继母贪图富贵,逼迫她改嫁当地富孙汝权,这场冲突便发生在钱家的厅堂之内,厅堂内悬挂的“家和万事兴”匾额,与继母的蛮横、孙家的逼婚形成讽刺,暗示了封建礼教对“家”的侵蚀——原本温馨的“家”,成了压迫女性的牢笼,而钱玉莲最终选择“投江明志”,正是对这种“异化之家”的反抗,她用生命守护的,不仅是与王十朋的爱情,更是对“家”应有的纯粹与尊严的坚守。

故事中的其他“家”:漂泊与回归的地理轨迹

除了王、钱两家的“小家”,《荆钗记》还通过“漂泊-回归”的叙事结构,展现了“家”作为精神归宿的深层意义,王十朋中状元后,因拒绝万俟卨逼婚,被外放潮州;钱玉莲被逼投江,被福建安抚使钱载和救起,收为义女,两人的“家”从温州的物理空间,扩展为“天下为家”的漂泊状态,但始终以“温州”为精神坐标。

剧中“江边遇救”一折,钱玉莲投江的地点被设定在温州附近的瓯江入海口,这里“潮起潮落,浪打礁石”,既是她绝望的终点,也是新生的起点——福建钱府的“家”,给了她暂时的庇护,但她心中始终挂念着温州的“旧家”,而王十朋在潮州任上,收到母亲“病重盼归”的家书,不顾“抗命”风险,辞官返温,途中与钱玉莲在江心寺相认,这一“回归”的情节,将“家”的意义从地理空间升华为情感归宿:无论漂泊多远,只要心中有“家”,就有团圆的希望。

从温州到潮州,再从福建回温州,《荆钗记》的地理轨迹串联起“离-合-悲-欢”的剧情,而“家”始终是这条轨迹的核心,正如剧中王母所唱:“家山万里梦魂牵,儿啊,你早些归来莫延迟!”“家”不仅是温州的山水庭院,更是亲人等待的灯火,是历经磨难后最终的港湾。

《荆钗记》主要故事地点一览

为了让“家住在”的地理背景更清晰,以下表格梳理了剧中关键地点及其功能:

| 地点名称 | 地理位置 | 剧中角色关联 | 地理特征与文化意义 | 相关剧情片段 |

|---|---|---|---|---|

| 王十朋家 | 温州永嘉江畔村落 | 王十朋、王母 | 白墙黛瓦,临水而居,清贫古朴 | “钓鱼读书”“荆钗赠别” |

| 钱玉莲家 | 温州城内庭院 | 钱玉莲、继母 | 江南民居,前院后桥,兼具温馨与压抑 | “逼嫁投江”“碧玉簪回赠” |

| 瓯江入海口 | 温州东南沿海 | 钱玉莲投江处 | 潮汐汹涌,礁石嶙峋,象征生死考验 | “江边遇救” |

| 临安(京城) | 浙江杭州 | 王十朋科举、万俟卨 | 南宋都城,繁华与权贵交织 | “状元及第”“拒婚抗命” |

| 潮州 | 广东潮汕地区 | 王十朋任官地 | 岭南风貌,民风淳朴,远离政治中心 | “兴学劝农”“辞官归家” |

| 福建钱府 | 福建某地 | 钱载和、钱玉莲(义父女) | 安抚使官邸,雅致安稳,暂居之所 | “认女相认”“江心寺团圆” |

京剧《荆钗记》中的“家住在”,以温州永嘉为地理核心,通过王十朋、钱玉莲两家的“小家”命运,串联起南宋江南的山水风貌、民俗文化与人文精神,这里的“家”,既是清贫书生的读书之所,是深闺女子的情感寄托,也是漂泊游子的精神归宿,荆钗虽小,却承载着“贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂”的朴素价值观,而“家”作为这一价值观的载体,在千年后的舞台上,依然能让观众感受到跨越时空的情感共鸣——因为无论时代如何变迁,“家”永远是我们心中最温暖的港湾。

相关问答FAQs

Q1:历史上真实的王十朋真的是温州人吗?他的家乡对《荆钗记》的创作有什么影响?

A1:是的,历史上真实的王十朋正是温州永嘉(今温州)人,南宋绍兴二十七年(1157年)状元,官至龙图阁学士,以“刚正不阿、勤政爱民”著称。《荆钗记》的创作以他的生平为蓝本,温州的地域文化深刻影响了剧情设定:温州“东南邹鲁”的文风,塑造了王十朋“清正廉明”的形象;瓯江、楠溪江等地理元素,为剧情提供了“江边送别”“投江遇救”等场景;温州“重情重义”的民俗,则强化了“荆钗定情”“母盼子归”等情感线索,可以说,温州不仅是王十朋的籍贯,更是《荆钗记》故事生根发芽的文化土壤。

Q2:《荆钗记》中“家”的象征意义是什么?为什么钱玉莲在投江前会呼喊“王十朋,我的夫啊”?

A2:《荆钗记》中的“家”具有多重象征意义:它是物理空间的“小家”,承载着王、钱两代人的生活与情感;它是精神层面的“大家”,代表着封建礼教下的伦理秩序(如“父母之命、媒妁之言”);更深层次上,它是“情感归宿”的象征,是人物对抗世俗压力的精神支柱,钱玉莲在投江前呼喊“王十朋,我的夫啊”,并非单纯的绝望,而是对“家”的坚守——她拒绝被继母“异化”的家(逼嫁富家),也拒绝背叛与王十朋的爱情(“荆钗”的信物),选择用死亡守护“家”应有的纯粹(忠贞不渝),这一声呼喊,既是对爱情的告白,也是对“家”的理想化追求,体现了《荆钗记》“以情抗礼”的核心主题。