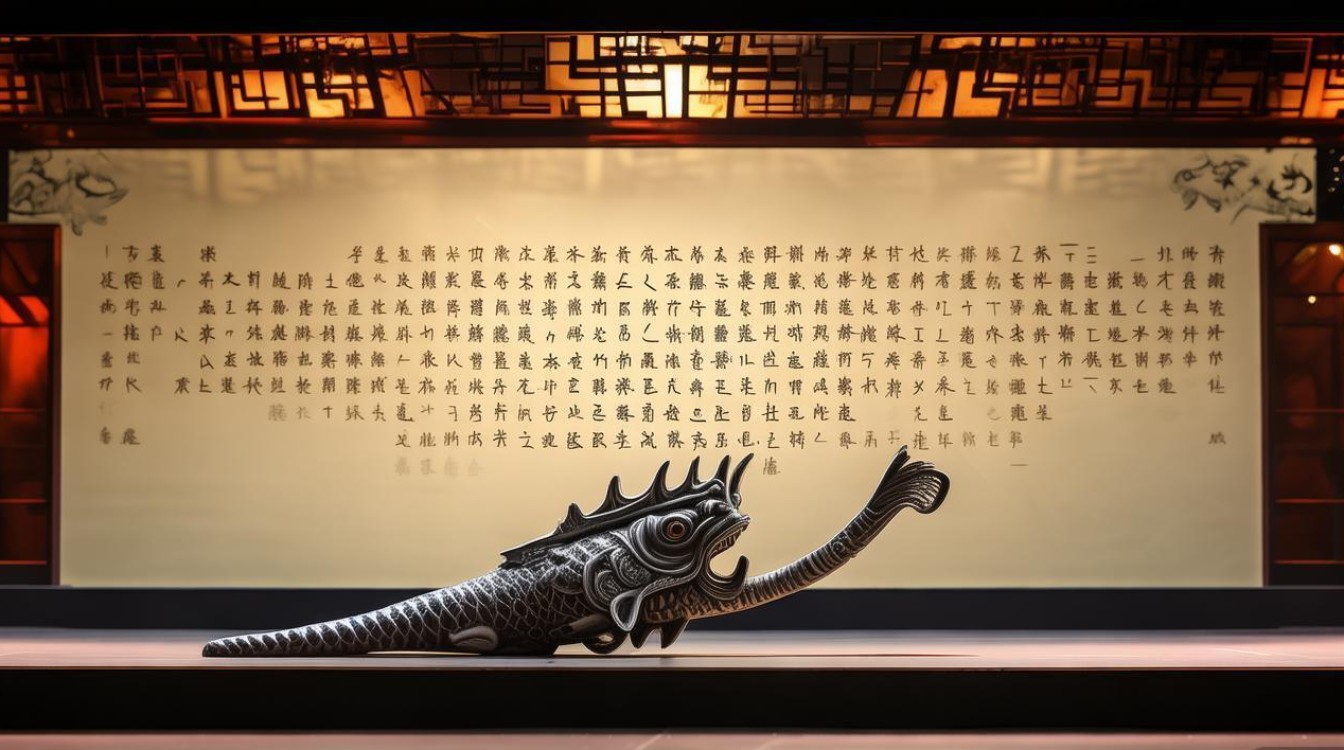

京剧《鱼肠剑》是传统列国戏中的经典剧目,以春秋时期吴国公子光(即后来的吴王阖闾)与专诸、伍子胥之间的故事为主线,展现了忠义复仇、家国兴亡的深刻主题,剧中虽以伍子胥逃亡、专诸鱼藏剑刺王僚为核心情节,但姜子牙这一角色的“无事”状态,却从历史纵深与戏剧隐喻层面,为剧目增添了独特的解读维度。

《鱼肠剑》的核心叙事与姜子牙的“缺席”

京剧《鱼肠剑》的故事框架源于《史记·刺客列传》与《东周列国志》,主要围绕伍子胥的复仇之路展开:伍员(伍子胥)因父兄被楚平王冤杀,逃亡吴国,在市井吹箫乞讨时结识专诸,专诸感其忠义,又因吴公子光(姬光)礼贤下士,遂接受其委托,以“鱼肠剑”藏于鱼腹之中,刺杀吴王僚,助姬光夺位,全剧以“义”字为魂,专诸的舍生取义、伍子胥的忍辱负重、姬光的深谋远虑,共同构成跌宕起伏的冲突链条。

姜子牙——这位封神演义中的“智圣”、周朝的开国元勋,在《鱼肠剑》的剧情中并未直接出场,从时间维度看,姜子牙辅佐周武王灭商建立周朝(约公元前1046年),而《鱼肠剑》的故事发生于春秋晚期(公元前515年前后),两者相隔五百余年,历史时空的错位,决定了姜子牙不可能成为事件的参与者,这种“无事”并非戏剧疏漏,而是对历史逻辑的尊重,但戏剧艺术往往超越时空限制,姜子牙的“缺席”反而成为隐性的叙事符号,其象征意义值得深挖。

姜子牙“无事”的历史隐喻与戏剧功能

历史纵深中的“天命”象征

姜子牙在传统文化中是“天命所归”的化身,《封神演义》中他执掌封神榜,代天封神,是秩序的建立者,而《鱼肠剑》所处的春秋时代,周王室衰微,礼崩乐坏,诸侯争霸,正是“天命”动摇、“秩序”崩塌的时期,姜子牙的“无事”,恰与这一时代的“有事”形成鲜明对比:当周天子权威不再,诸侯国中上演着刺王僚、弑君父的权力游戏时,姜子牙所代表的“天命秩序”已悄然隐退,他的“无事”,既是对历史进程的客观描述,也暗含对“礼崩乐坏”的无奈——如同一位退隐的智者,冷眼看着人间因争夺权力而血流成河,曾经的“天命”沦为野心家的工具。

戏剧结构的“留白”与反衬

京剧艺术讲究“虚实相生”,姜子牙的“无事”正是“虚写”的典范,剧中虽未提及姜子牙,但观众的文化记忆会自然关联其“智圣”形象,这种“缺席”反衬出剧中角色的“有事”:专诸为报知遇之恩舍命刺僚,是“小义”;伍子胥为家仇国恨忍辱负重,是“私义”;姬光为夺王位不择手段,是“权谋”,这些“有事”之人的挣扎与牺牲,在姜子牙“无事”的对照下,更显其渺小与悲壮——当“天命”不再,个体的“义”能否真正扭转乾坤?专诸的死亡、伍子胥的继续逃亡,似乎已给出答案:没有“天命”加持的“义”,终究是悲剧性的。

文化符号的“静默”警示

姜子牙在民间信仰中是“智慧”“谋略”的代名词,他所著的《六韬》被誉为兵家圣典,但在《鱼肠剑》中,这位智者却“无事可做”,这种“静默”实则是戏剧对“谋略”异化的警示:当谋略被用于刺杀、权斗而非治国安邦时,即便如姜子牙般智慧,也只能选择“无事”,专诸的鱼肠剑刺出的不是“正义”,而是权力更迭的血腥;姬光的夺位之路铺满的是忠义的牺牲品,姜子牙的“无事”,恰似一声叹息:当时代背离了“道义”,智者也只能选择沉默。

姜子牙与《鱼肠剑》核心角色的“无事”对比

为更直观理解姜子牙“无事”的特质,可将其与剧中其他角色的“有事”状态对比:

| 角色 | 核心诉求 | 行动状态 | 与姜子牙的对比 |

|---|---|---|---|

| 专诸 | 报公子光知遇之恩,助其夺位 | 舍命刺王僚,以鱼肠剑结束生命 | “有事”:为“义”而主动赴死,是行动的践行者 |

| 伍子胥 | 为父兄复仇,借吴国之力伐楚 | 逃亡、乞讨、游说,一生漂泊 | “有事”:为“仇”而忍辱负重,是命运的抗争者 |

| 姬光 | 夺回王位,成就霸业 | 筹谋刺杀,利用专诸、伍子胥 | “有事”:为“权”而不择手段,是权力的追逐者 |

| 姜子牙 | 无具体诉求(隐含对秩序的守护) | 无行动,仅作为历史符号存在 | “无事”:超越个体恩怨,是秩序的旁观者与象征者 |

从表格可见,剧中所有角色都被“恩仇权”裹挟,唯有姜子牙跳脱出个人与时代的具体矛盾,成为“无事”的旁观者,这种对比不仅凸显了角色的个体命运,也深化了剧目对“秩序与混乱”“天命与人欲”的哲学思考。

“无事”中的深意

京剧《鱼肠剑》通过姜子牙的“无事”,巧妙地将春秋时期的权力斗争置于更广阔的历史长河中审视,他的“无事”,不是无所作为,而是对“天道”的坚守——当人间陷入“有事”的纷争,智者选择不参与、不迎合,本身就是一种无声的批判,这种处理方式,让《鱼肠剑》不仅停留在“复仇刺杀”的表层故事,更上升为对历史规律、人性善恶的深刻反思,展现了京剧艺术“以虚写实、以无胜有”的美学追求。

相关问答FAQs

Q1:姜子牙生活在商周时期,为何会出现在春秋题材的《鱼肠剑》中?

A1:传统京剧《鱼肠剑》的剧情中,姜子牙并未直接出场,其“存在”更多是观众基于文化记忆的联想,从历史角度看,姜子牙与《鱼肠剑》故事相隔数百年,戏剧中未将其作为角色设计,是对历史时序的尊重,但观众在观看时,会因姜子牙“智圣”“天命象征”的文化符号属性,将其与春秋时代的“礼崩乐坏”产生关联,这种“缺席的在场”正是戏剧艺术“虚实相生”的体现,并非角色实际出现。

Q2:姜子牙的“无事”是否暗示他对伍子胥、专诸等人的遭遇漠不关心?

A2:并非漠不关心,而是其“身份”与“立场”决定的,姜子牙作为“天命秩序”的象征,其核心价值是维护“治国安邦”的大道,而伍子胥的复仇、专诸的刺杀,本质上是个体恩怨与权力斗争的体现,虽含“义”的成分,但与姜子牙所代表的“秩序之义”“天道之义”相比,属于“小义”,他的“无事”,并非对个体遭遇的冷漠,而是对“以暴制暴”“权谋乱局”的不认同——当“天命”不再,个体的“义”难以真正改变时代,智者只能选择“不参与”,以守护对“道”的信仰。