晋剧《王宝钏》作为山西地方戏曲的经典代表,源自清代传统戏《五典坡》,历经数百年传承与演绎,以其跌宕起伏的剧情、鲜明立体的人物形象和浓郁的晋地艺术特色,成为中国戏曲宝库中“苦守寒窑”故事的典范,该剧以唐代为背景,讲述了相府千金王宝钏冲破封建礼教束缚,下嫁贫寒将军薛平贵,在丈夫出征被困、家族施压的绝境中,苦守寒窑十八载,最终夫妻团聚、善恶有报的传奇故事,不仅承载着中国传统价值观中对忠贞、坚韧的颂扬,更通过晋剧独特的艺术语言,塑造了王宝钏这一跨越时代的女性形象。

剧情梗概:从相府千金到寒窑烈女

《王宝钏》的故事围绕“爱情坚守”与“命运抗争”展开,开篇,相府小姐王宝钏在抛绣球选婿时,不顾父亲王允(丞相)的反对,将绣球抛给寒门学子薛平贵,二人以彩球为定,结为夫妻,王允嫌贫爱富,强行拆散二人,王宝钏以死相逼,最终搬出相府,住进寒窑,与薛平贵过起清贫生活,婚后不久,薛平贵因征西凉立功,却被奸臣魏虎陷害,被困西凉十八年,期间,王允逼迫宝钏改嫁,宝钏誓死不从,靠挖野菜、缝补度日,在寒窑中写下“鸿雁传书无消息,寒窑孤影伴青灯”的凄凉诗句,十八年后,薛平贵在西凉称王,率军归来,于武家坡与化装成军士的王宝钏相认,历经磨难,夫妻终得团圆,奸臣受惩,善恶分明,以“大团圆”结局收场。

剧情的核心冲突在于“爱情与礼教的对抗”“贫贱与富贵的选择”“坚守与背叛的较量”,王宝钏从相府的锦衣玉食到寒窑的饥寒交迫,身份的巨变没有动摇她对爱情的信念,反而让她在苦难中淬炼出坚韧与刚烈,成为戏曲舞台上“烈女”形象的典型代表。

人物形象:立体多维的戏剧灵魂

《王宝钏》的成功塑造了多个鲜活人物,其中王宝钏的形象最为深入人心,薛平贵、王允等配角也各具特色,共同构成戏剧的张力。

王宝钏:忠贞与坚韧的化身

王宝钏是全剧的核心人物,她的性格层次丰富:既有相府小姐的娇贵与率真,又有对爱情的自主与执着,更有面对苦难时的刚烈与坚韧,抛绣球选婿时,她不慕权贵,坚持“嫁人嫁德”,主动选择薛平贵,体现了对封建“父母之命”的反抗;寒窑苦守时,她面对父亲的威逼、生活的困苦,始终坚守“贫贱不能移,威武不能屈”的气节,甚至以“剪发明志”表明心迹;与薛平贵相认时,她从最初的试探到最终的悲喜交加,情感细腻而真实,这一形象既有传统女性的“忠贞不渝”,又隐含着对个体命运的自主追求,成为观众心中“烈女”与“贤妻”的结合体。

薛平贵:从寒门到王者的命运逆袭

薛平贵是典型的“落难英雄”形象,他出身贫寒,却胸怀大志,凭借武艺与战功获得王宝钏的青睐,却在征战中遭遇奸人陷害,流落西凉十八年,他的性格既有对爱情的忠贞(被困期间拒娶西凉公主),也有对命运的抗争(最终率军归来复仇),与王宝钏的聚散离合,让他从一介寒门子弟成长为西凉王,其命运轨迹充满了戏剧性,也侧面反映了古代社会“寒门崛起”的民间理想。

王允与魏虎:封建礼教与奸邪的代表

王允作为丞相,是封建家长的典型代表,他嫌贫爱富、专横跋扈,逼迫女儿改嫁,是王宝钏苦难的直接制造者,体现了封建礼教对个体情感的压迫,魏虎则是奸臣的化身,他陷害薛平贵、迫害忠良,是剧情中的反派角色,其存在强化了戏剧的冲突,也凸显了“善恶有报”的主题。

艺术特色:晋剧韵味的集中体现

晋剧作为山西梆子的重要分支,以其高亢激越的唱腔、粗犷豪放的表演和贴近生活的语言,形成了独特的艺术风格,《王宝钏》一剧将这些特色发挥到极致。

唱腔:梆子腔的情感张力

晋剧的唱腔以“梆子腔”为基础,分为“慢板”“流水板”“介板”“散板”等多种板式,善于通过旋律的起伏变化表达人物情感。《王宝钏》中,王宝钏的唱腔是其核心亮点:在《三击掌》一场中,她与父亲决裂时,以【慢板】唱出“老爹爹做事太不当,嫌贫爱富理不端”,旋律悲愤而坚定,表现她对父亲的不满与对爱情的执着;在《武家坡》相认时,她以【流水板】唱出“夫妻相认泪涟涟,十八年苦楚诉不完”,唱腔由悲转喜,情感层层递进,极具感染力,晋剧的“真假声结合”“拖腔甩腔”技巧,在王宝钏的唱段中运用得淋漓尽致,让人物情感得到充分释放。

表演:程式化与生活化的融合

晋剧的表演讲究“唱念做打”并重,《王宝钏》中,演员通过程式化的动作与生活化的细节相结合,塑造人物形象,王宝钏在寒窑中挖野菜时,演员以“虚拟动作”表现“找菜”“挖菜”,配合身段的起伏,展现其生活的艰辛;在“苦守”段落中,演员通过“水袖功”(如“甩袖”“抖袖”)表现内心的悲愤与无助;与薛平贵相认时,通过“蹉步”“拭泪”等细节,传递出复杂情感,这些表演既有戏曲程式的美感,又贴近生活真实,让观众在欣赏艺术的同时,感受到人物的真实命运。

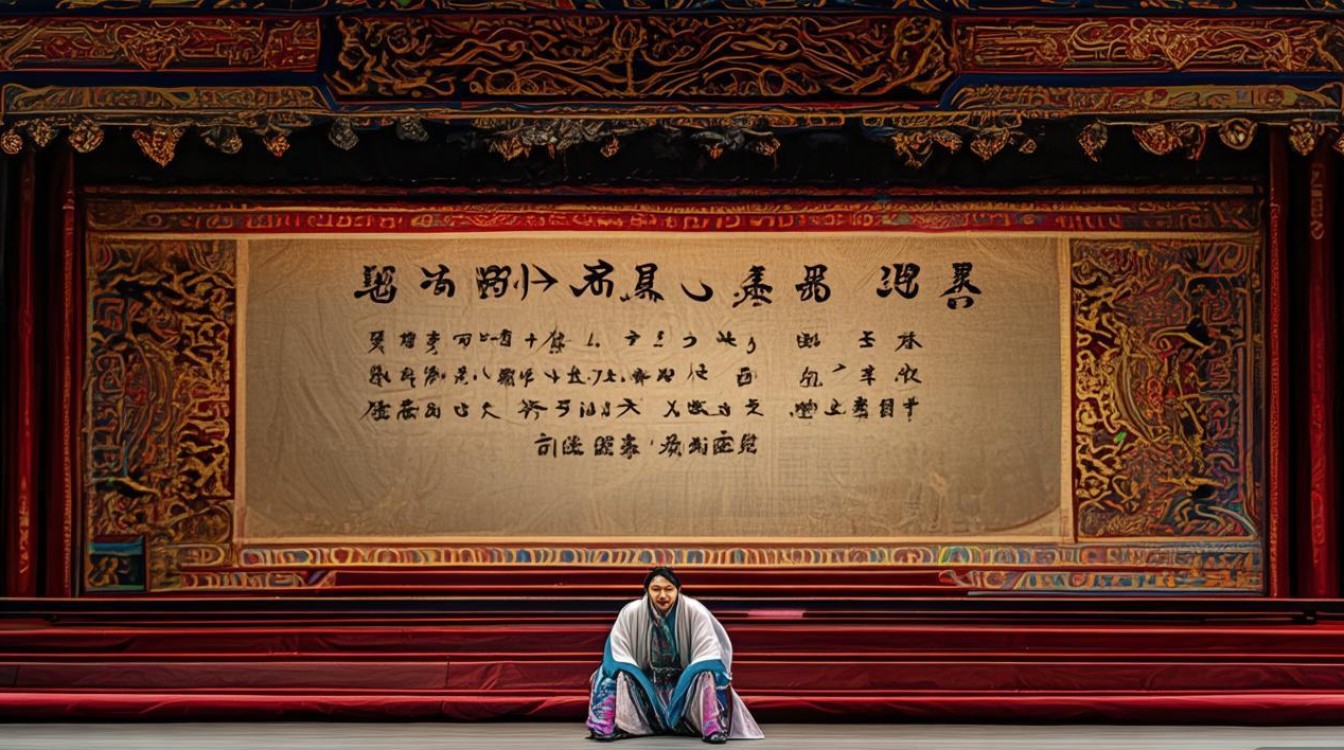

服装与舞台:简约中的意境营造

《王宝钏》的服装设计遵循戏曲“宁穿破,不穿错”的原则,突出人物身份与性格:王宝钏前期穿相府小姐的“帔裙”,雍容华贵;后期住寒窑,改穿“素衣”,破旧却整洁,体现其“虽贫犹贵”的气质,舞台布景则以“简约”为主,寒窑仅以“窑门”“石凳”等简单道具,通过灯光与演员表演营造“凄凉”“孤寂”的氛围,给观众留下想象空间,符合中国传统戏曲“虚实结合”的美学原则。

以下是晋剧《王宝钏》经典唱段及板式特点的简要对比:

| 唱段名称 | 板式 | 情感基调 | 经典唱词片段 |

|---|---|---|---|

| 《三击掌》 | 【慢板】 | 悲愤、坚定 | “老爹爹做事太不当,嫌贫爱富理不端” |

| 《寒窑苦守》 | 【垛板】 | 凄凉、坚韧 | “野菜充饥饥难饱,寒窑度日日如年” |

| 《武家坡相认》 | 【流水板】 | 悲喜、激动 | “夫妻相认泪涟涟,十八年苦楚诉不完” |

文化传承与当代价值

《王宝钏》自清代诞生以来,一直是晋剧舞台上的常演剧目,历经数代艺术家的传承与创新,著名晋剧表演艺术家程玉英、王爱爱、谢涛等都曾塑造过经典的王宝钏形象,她们通过不同的演绎,赋予这一角色新的时代内涵,谢涛版《王宝钏》更注重对人物内心世界的挖掘,突出了王宝钏在“忠贞”之外的“独立意识”,让这一形象更具现代感。

在当代,《王宝钏》的故事不仅通过戏曲舞台传播,还被改编成电视剧、电影等形式,影响了一代又一代观众,尽管“从一而终”的价值观在现代社会引发争议,但王宝钏身上所体现的“坚韧不拔”“对爱情的坚守”“对命运的抗争”,依然具有积极意义,她让我们看到,在困境中保持人性的尊严与信念,是跨越时代的永恒主题。

相关问答FAQs

问:王宝钏苦守寒窑十八年的故事,为何在当代仍能引发观众共鸣?

答:王宝钏的故事之所以能跨越时空引发共鸣,核心在于其情感的真实性与普适性。“爱情坚守”是人类共通的情感主题,王宝钏在贫困、孤独、逼迫中始终不放弃对薛平贵的信任,这种对情感的执着能触动观众内心最柔软的部分;“苦难中的坚韧”具有超越时代的价值,在现代社会,人们依然会面临各种困境与压力,王宝钏“不向命运低头”的精神,能给予人们面对困难的勇气;戏曲艺术的感染力也是重要原因,晋剧高亢的唱腔、演员生动的表演,让王宝钏的形象鲜活立体,观众在欣赏艺术的同时,自然能感受到其命运的力量。

问:晋剧《五典坡》(王宝钏)与其他剧种(如京剧、越剧)的王宝钏故事相比,有哪些独特之处?

答:晋剧《五典坡》与其他剧种的王宝钏故事相比,独特性主要体现在三个方面:一是音乐风格,晋剧梆子腔高亢激越、粗犷豪放,王宝钏的唱腔中既有悲凉的哀怨,也有坚韧的力量,这与京剧的“西皮流水”(更侧重明快)、越剧的“弦下腔”(更侧重柔美)形成鲜明对比;二是表演风格,晋剧表演注重“写实与写意结合”,王宝钏挖野菜、纺纱等生活动作更贴近山西民间的生活气息,带有浓郁的晋地风情;三是人物塑造,晋剧中的王宝钏更强调“刚烈”与“倔强”,她的反抗更直接、更激烈,这与晋剧“接地气”“重情感”的整体风格一脉相承,也让这一形象更具“北方女性”的特质。