豫剧《打金枝》是豫剧大师常香玉先生的代表剧目之一,也是豫剧传统戏中的经典宫廷戏,自诞生以来便以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和优美的唱腔,深受观众喜爱,该剧取材于唐代历史故事,讲述了唐代宗李豫之女升平公主嫁与汾阳王郭子仪之子郭暧后,因宫廷礼仪矛盾引发夫妻冲突,最终在郭子仪请罪与沈后调解下,夫妻和好如初的故事,既展现了帝王之家的礼仪纠葛,又传递了“家和万事兴”的传统伦理观念。

剧目与剧情脉络

《打金枝》的故事背景设定在唐代宗时期,时值安史之乱后,郭子仪父子因平叛有功,功勋卓著,被封为王侯,唐代宗为拉拢功臣,将女儿升平公主许配给郭子仪第六子郭暧,新婚初期,夫妻尚算和睦,但升平公主自幼生长深宫,娇纵任性,对民间礼仪与夫妻相处之道缺乏认知,而郭暧作为将门之后,讲究礼数,性格刚直,二人因性格与观念差异逐渐产生矛盾。

剧情的核心冲突源于“金枝拒拜”,一日,郭子仪寿诞,满朝文武及郭氏子弟均前往拜寿,唯有升平公主以“金枝玉叶,不拜他人”为由拒绝前往,郭暧颜面尽失,醉酒后闯回宫中,怒打公主,公主愤而回宫哭诉,向父王母后告状,唐代宗李豫虽爱女心切,却深知郭家功劳,不愿因此引发君臣矛盾;沈后则深明大义,一面安抚公主,一面劝解皇帝,郭子仪为保君臣和睦,绑子上殿请罪,唐代宗以大局为重,未加责罚,反而以郭家忠义为由,劝导公主理解丈夫;沈后则亲自为公主梳妆,以“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”的传统礼教开导她,升平公主最终醒悟,主动与郭暧和好,夫妻二人重归于好,故事在“金殿认错”“夫妻团圆”的温馨氛围中落下帷幕。

全剧围绕“打金枝”这一核心事件,层层递进,从夫妻口角到家族矛盾,再到君臣关系,最终回归家庭伦理,情节紧凑,矛盾集中,既有宫廷的威严庄重,又有民间的烟火气,展现了豫剧在处理复杂题材时的独特魅力。

剧本结构与人物分析

《打金枝》的剧本结构清晰,分为“寿诞拒拜”“醉打金枝”“公主哭诉”“绑子上殿”“夫妻和好”等关键场次,每一场都为人物性格的展现和矛盾冲突的激化服务,剧中人物形象鲜明,个性突出,成为豫剧舞台上的经典角色。

主要人物性格与作用

- 郭暧:将门之子,性格刚烈、直率,重情重义又不失礼数,他因公主拒拜父亲而感到颜面尽失,醉酒后怒打公主,体现了他对家族荣誉的维护;但在金殿上认错时,又展现出对君王的敬畏和对父亲的孝道,是一个有血有肉、敢作敢当的青年形象。

- 升平公主:唐代宗与沈后之女,自幼娇生惯养,性格骄纵、任性,缺乏对民间生活和夫妻关系的理解,她以“金枝玉叶”自居,拒绝拜寿,是矛盾的直接导火索;但在经历父母的劝导和夫妻间的矛盾后,逐渐学会收敛脾气,理解丈夫,完成了从“娇公主”到“贤王妃”的转变。

- 郭子仪:平定安史之乱的功臣,深谙君臣之道,忠君爱国,治家严谨,在儿子闯祸后,他不顾年迈,绑子上殿请罪,既是对君王的尊重,也是对家族声誉的维护,展现了一代忠臣的智慧与担当。

- 唐代宗李豫:一代明君,既要维护女儿尊严,又要平衡君臣关系,在“情”与“理”之间艰难抉择,最终以大局为重,未责罚郭暧,反而劝导公主,体现了一位帝王的胸襟与谋略。

- 沈后:贤淑智慧,是剧中矛盾的“调和剂”,她以女性特有的细腻和同理心,既安抚公主的委屈,又开导她理解夫妻情分与家庭责任,其“劝公主”一场戏中的唱段,成为豫剧经典,传递了传统家庭伦理中的“贤妻”智慧。

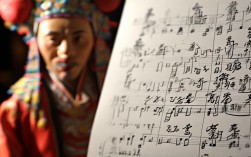

经典唱段与歌谱特点

豫剧《打金枝》的唱腔设计极具特色,融合了豫剧“豫东调”的明快激昂与“豫西调”的深沉委婉,不同角色的唱段贴合其性格与情感,既有抒情的慢板,也有叙事的二八板,更有表现激烈情绪的快二八流水,旋律优美,朗朗上口,成为观众耳熟能详的经典,以下为剧中几个核心唱段的简要分析:

| 角色 | 唱段名称 | 板式 | 唱词片段(节选) | 情感表达与旋律特点 |

|---|---|---|---|---|

| 郭暧 | 《怒打金枝》 | 快二八流水 | “父帅帐中传将令,命我夫妻去拜寿,她言道金枝玉叶不拜寿,恼得郭暧怒气生!” | 节奏急促,旋律高亢,表现郭暧醉酒后的愤怒与委屈,字字铿锵,充满戏剧张力。 |

| 升平公主 | 《金殿哭诉》 | 【慢板】 | “头戴翠冠压鬓角,身穿蟒袍系玉带,父王母后把我疼,为何偏向郭家来?” | 旋律婉转,节奏舒缓,通过拖腔和装饰音表现公主的委屈与不解,嗓音娇俏,尽显公主娇态。 |

| 沈后 | 《劝我皇儿》 | 【垛板】 | “劝我皇儿莫生气,细听母娘说端详,嫁鸡随鸡嫁狗随,自古女子遵纲常,郭家功劳比天大,君臣和睦万年长!” | 板式规整,节奏平稳,唱词通俗易懂,旋律亲切,以说理为主,体现沈后的贤淑与智慧。 |

| 唐代宗 | 《孤坐江山》 | 【豫西调】 | “孤坐江山非容易,全凭文武扶社稷,郭家父子功劳大,君臣和睦莫分离。” | 唱腔低沉醇厚,旋律舒缓,表现帝王对江山社稷的忧虑和对功臣的倚重,充满历史厚重感。 |

| 升平公主 | 《夫妻和好》 | 【二八板】 | “郭郎休要心中恼,是妻言语欠周到,从今知错必改过,夫妻恩爱到白头。” | 旋律轻快,节奏由慢转快,表现公主认错后的悔悟与对夫妻重归于好的期盼,嗓音柔和,充满温情。 |

这些唱段不仅推动了剧情发展,更通过音乐塑造了人物性格,郭暧的唱腔以“炸音”和“甩腔”为主,表现其刚烈;公主的唱腔则多用“花腔”和“滑音”,体现其娇纵;沈后和唐代宗的唱腔则以“苍音”和“厚音”为主,凸显其沉稳与智慧,豫剧板式的灵活运用,使得不同情感场景下的音乐表达极具感染力,让观众在欣赏唱腔的同时,也能深刻体会人物的内心世界。

文学与舞台艺术特色

文学特色:雅俗共赏,情理交融

《打金枝》的剧本语言兼具宫廷的典雅与民间的通俗,既有“金枝玉叶”“君臣大义”等书面语,也有“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”“不打不相识”等民间俗语,既符合剧中人物的身份,又贴近观众的审美,剧本在矛盾设置上,注重“情”与“理”的交织:夫妻矛盾是“情”,君臣礼仪是“理”,升平公主从重“情”(个人尊严)到明“理”(家庭责任)的转变,正是剧本主题的体现,剧本通过“寿诞拒拜”“醉打金枝”“金殿请罪”等典型事件,将宫廷生活与民间家庭伦理相结合,既有历史的厚重感,又有生活的烟火气,实现了雅俗共赏的艺术效果。

舞台艺术:唱做结合,精彩纷呈

豫剧《打金枝》的舞台表演集“唱、念、做、打”于一体,极具观赏性,在“做”与“打”方面,郭暧“醉打金枝”一场戏中,演员通过踉跄的台步、夸张的身段和愤怒的表情,将醉酒后的怒火与委屈表现得淋漓尽致;郭子仪“绑子上殿”时,年迈苍老的形象与步履蹒跚的动作,展现了一位忠臣的无奈与担当,在“念”白方面,角色语言口语化,富有生活气息,如公主的娇嗔、郭暧的怒吼、沈后的劝解,都通过生动的念白推动剧情,在“唱”腔方面,如前所述,不同角色的唱腔设计贴合其性格,与表演相辅相成,形成“唱做结合”的舞台风格,剧中的服饰、道具也极具特色:升平公主的凤冠霞帔、郭子仪的蟒袍玉带、金殿上的龙椅凤座,以及象征“金枝”的道具,都为剧情增添了宫廷的威严与华丽,让观众仿佛置身于唐代宫廷之中。

相关问答FAQs

问:豫剧《打金枝》与其他剧种(如京剧)的版本有何不同?

答:豫剧《打金枝》与京剧《打金枝》虽同取材于唐代故事,但在唱腔风格、表演侧重和剧本细节上存在差异,唱腔方面,豫剧以“高亢激昂、朴实豪放”著称,其唱段多融入豫东调、豫西调的旋律,如郭暧的唱腔更具地方特色,节奏明快;而京剧唱腔则更注重“西皮”“二黄”的板式变化,风格相对婉转细腻,表演侧重上,豫剧更突出“做”与“打”,如郭暧“醉打”时的身段夸张,富有生活气息;京剧则更侧重“念”与“唱”,如公主“哭诉”时的念白更具京韵,唱腔更强调字正腔圆,剧本细节上,豫剧版本更侧重家庭伦理的展现,如沈后的劝导唱段更贴近民间生活;京剧版本则更强调君臣礼法的严肃性,情节上更具宫廷戏的庄重感。

问:《打金枝》中“打金枝”这一情节为何成为经典冲突?

答:“打金枝”之所以成为经典冲突,首先在于其强烈的戏剧张力:公主“拒拜”引发郭暧“怒打”,这一事件既涉及夫妻情分,又关联君臣礼仪、家族荣誉,多重矛盾交织,瞬间将剧情推向高潮,极具观赏性,它深刻揭示了人物性格:郭暧的刚烈直率、公主的骄纵任性、郭子仪的忠君爱国、唐代宗的深谋远虑,都在这一情节中得到集中展现,成为塑造人物的关键,它传递了具有普遍意义的主题:从“打”到“和”,体现了中国传统家庭伦理中“家和万事兴”的理念,以及夫妻间“相互理解、彼此包容”的重要性,这一主题跨越时代,引发观众共鸣,使得“打金枝”成为戏曲中经久不衰的经典桥段。