河南戏曲作为中原文化的重要瑰宝,历史悠久、剧种丰富,承载着深厚的历史底蕴和地域特色,在河南戏曲的版图中,豫剧、曲剧、越调并称为“河南三大剧种”,此外还有大平调、怀梆、道情戏等地方小戏,共同构成了多元的艺术生态。

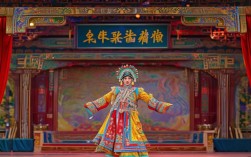

豫剧是河南戏曲中影响最广的剧种,原名“河南梆子”,形成于明末清初,盛行于中原地区并辐射全国,其唱腔以高亢激越、豪放大气著称,分豫东调、豫西调、祥符调、沙河调四大声腔,各具韵味,豫东调激越明快,代表人物唐喜成;豫西调苍悲深沉,代表人物常香玉,表演上注重“唱、做、念、打”,程式严谨又贴近生活,经典剧目如《花木兰》(“刘大哥讲话理太偏”唱段家喻户晓)、《穆桂英挂帅》(“辕门外三声炮如同雷震”)等,塑造了众多巾帼英雄形象,近代艺术家常香玉创立的“常派”艺术,将豫剧推向新高度,其“常派”唱腔刚健明亮,表演细腻传神,成为豫剧的重要流派。

曲剧是河南第二大剧种,源于清末民初洛阳的“河南曲子”,由民间说唱艺术发展而来,唱腔轻柔婉转、生活气息浓厚,以“曲牌联缀”为主,伴奏乐器以坠胡、三弦为主,表演贴近市井生活,语言通俗易懂,代表剧目《卷席筒》(“小仓娃我离了登封小县”)以幽默诙谐著称,《陈三两爬堂》则展现了悲情人物的命运,著名演员海连池、王秀玲等,以质朴自然的表演风格深受观众喜爱。

越调历史悠久,形成于南阳地区,唱腔以“越调”为主,风格高亢明快,兼具文戏的婉约与武戏的火爆,伴奏乐器以四股弦为主,表演讲究“文武兼备”,代表剧目《收姜维》(“诸葛亮巧施空城计”)展现军事智慧,《李天宝吊孝》以喜剧手法表达情感,申凤梅饰演的诸葛亮被誉为“活诸葛”,其唱腔苍劲有力,表演形神兼备,成为越调的标志性人物。

大平调因用大平调胡琴伴奏得名,流行于豫北、鲁西南,唱腔浑厚豪放,表演气势恢宏,有“大戏”之称,代表剧目《三上轿》《下东营》等,多表现历史战争和忠义故事,著名演员吴心平以“黑头”行当著称。

怀梆是豫北怀庆府(今沁阳、博爱等地)的特色剧种,形成于明代,唱腔激越苍凉,表演质朴粗犷,保留了河南梆子的早期形态,代表剧目《老包坐监》《反徐州》等,道情戏源于道教说唱,流行于豫东、豫南,唱腔悠扬婉转,表演朴实,代表剧目《墙头记》《王金豆借粮》等,充满民间生活情趣。

以下为河南主要戏曲剧种概况简表:

| 剧种 | 形成时期 | 声腔特点 | 代表剧目 | 著名演员 |

|---|---|---|---|---|

| 豫剧 | 明末清初 | 高亢激越,分四大声腔 | 《花木兰》《朝阳沟》 | 常香玉、陈素真 |

| 曲剧 | 清末民初 | 轻柔婉转,生活气息浓 | 《卷席筒》《陈三两爬堂》 | 海连池、王秀玲 |

| 越调 | 历史悠久 | 高亢明快,文武兼备 | 《收姜维》《李天宝吊孝》 | 申凤梅、毛爱莲 |

| 大平调 | 明末清初 | 浑厚豪放,气势恢宏 | 《三上轿》《下河东》 | 吴心平 |

| 怀梆 | 明代 | 激越苍凉,质朴粗犷 | 《老包坐监》《反徐州》 | 贾廷聚 |

FAQs

-

河南戏曲中,豫剧为何能成为最具影响力的剧种?

豫剧的核心优势在于其广泛的群众基础和强大的艺术包容性,唱腔上,它融合了中原地区民歌、小调的元素,既有高亢豪放的“豫东调”,也有苍深沉郁的“豫西调”,能满足不同观众的审美需求;剧目上,既有《穆桂英挂帅》等历史大戏,也有《朝阳沟》等现代戏,题材丰富;常香玉等艺术家通过创新表演形式和推广,使其从地方戏走向全国,成为河南文化的“名片”。

-

河南戏曲中的现代戏为何受欢迎?以《朝阳沟》为例说明。

现代戏贴近时代生活,易引发观众共鸣。《朝阳沟》是杨兰春编剧的现代戏经典,讲述知识青年银环下乡到朝阳沟,从最初的不适应到最终扎根农村的成长故事,剧中唱腔清新优美(如“祖国的大地任意走”),人物形象鲜活(如栓宝、银环),真实反映了20世纪50年代的时代精神,打破了传统戏曲“才子佳人”“帝王将相”的题材局限,让观众在熟悉的生活场景中感受戏曲的魅力,因此成为经久不衰的经典。