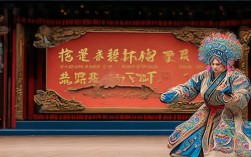

京剧《长坂坡》作为传统武生戏的经典之作,改编自《三国演义》中赵云单骑救主的经典桥段,自清代以来久演不衰,是展现京剧“唱念做打”综合艺术与武戏精粹的代表剧目,该剧以“救主”为主线,通过紧凑的情节、鲜明的人物塑造与精湛的表演技艺,将赵云的忠勇神威展现得淋漓尽致,成为观众领略京剧武戏魅力的重要窗口。

剧情梗概:忠义勇武的战场史诗

故事发生于三国时期,曹操大军追击刘备至当阳长坂坡,刘备携家眷仓皇南逃,途中与部队失散,甘夫人被冲散,糜夫人怀抱幼主阿斗投井自尽,赵云于万军之中七进七出,历经血战,最终救出阿斗,张飞于长坂桥断后喝退曹军,为刘备主力争取喘息之机,全剧以“险”字贯穿,从“失散”的慌乱,到“寻主”的急切,再到“血战”的惨烈,最终以“救成”的释然收尾,节奏张弛有度,将战场氛围与人物情感推向高潮。

人物塑造:英雄群像的立体刻画

剧中核心人物赵云,以“忠勇”为魂,通过多重维度丰满形象:其身份是刘备麾下“常胜将军”,性格沉稳果敢、忠心耿耿,面对曹军围困毫不退缩;行动上,七进七出的“趟马”动作展现骑术精湛,“抢阿斗”“战曹将”的武打凸显武艺高强;情感上,寻主时的焦急、见阿斗时的珍视、脱险后的悲愤(闻知糜夫人自尽),层次分明,刘备的仁厚与无奈、张飞的勇猛与粗犷、糜夫人的刚烈与母爱,亦与赵云形成鲜明对照,共同构建出乱世中的人性群像。

表演艺术:武戏文唱的技艺融合

《长坂坡》以武生表演为核心,将京剧“武戏文唱”的美学原则发挥到极致,其表演技巧可概括为“稳、准、狠、巧”四字:

- 稳:赵云的“起霸”(武将出征前的整装动作)要求身段挺拔,气度沉稳,展现大将风范;

- 准:枪法(如“六合枪”)招式清晰,力道均匀,与对手配合默契,体现“武戏不乱”;

- 狠:与曹将交战时的“开打”激烈,翻扑跌扑干净利落,突出战场残酷;

- 巧:通过“趟马”的圆场步、甩马鞭等虚拟动作,以简驭繁表现“七进七出”的千军万马,尽显京剧“虚实相生”的智慧。

以下是主要表演技巧与艺术效果的对应关系:

| 表演技巧 | 在剧中的体现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 起霸 | 赵云闻讯后整装待发 | 展现武将气度,奠定英雄基调 |

| 趟马 | 七进七出时的骑马动作 | 虚拟战场空间,凸显单骑突围 |

| 打出手 | 与曹将的枪战、对打 | 制造视觉冲击,强化战斗激烈 |

| 唱念结合 | 西皮流水板“白盔白甲白罗袍” | 抒发急切心情,推动情节发展 |

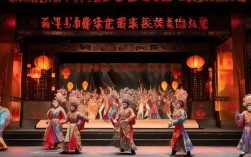

舞台呈现:虚实相生的美学意境

京剧舞台的“一桌二椅”在《长坂坡》中转化为千军万马:通过演员的身段动作(如“钻档”“翻跳”)表现“过断桥”,以“倒板”“散板”的唱腔渲染紧张氛围,靠旗、翎子等道具随动作颤动,增强动态感,灯光以冷色调为主,配合鼓点密集的武场音乐(如急急风、快长锤),营造出“血染征袍”的悲壮感,而赵云救出阿斗后的慢板唱腔,则让节奏骤然舒缓,形成“以静制动”的情感张力。

欣赏要点:从技艺到精神的共鸣

欣赏《长坂坡》,需关注三个层次:其一,看武生的“硬功夫”,如“抢背”“僵尸”等跌扑技巧是否稳当;其二,品“武戏文唱”的韵味,赵云的勇武中需透出沉稳,而非一味卖弄技巧;其三,悟人物精神,赵云的“忠”与“勇”不仅是个人品格,更是传统文化中对“义”的坚守,这正是剧目跨越时代的核心魅力。

相关问答FAQs

Q:《长坂坡》中赵云“七进七出”的情节在舞台上如何通过表演呈现?

A:舞台上的“七进七出”并非机械重复,而是通过“趟马”的步法变化(如快步、慢步、转身)、枪招的递进(从防御到反击)以及与曹将交战的层次(从普通士兵到曹营名将)来体现,演员通过身段节奏的“张”(快速冲锋)与“弛”(短暂喘息),配合鼓点与锣鼓经的强弱变化,让观众在虚拟动作中感受到“七进七出”的艰难与赵云的勇猛。

Q:为什么说《长坂坡》是京剧武生戏的“开蒙戏”与“试金石”?

A:作为武生入门的基础剧目,《长坂坡》涵盖了武生表演的核心技巧,如“起霸”“趟马”“开打”等,演员需同时具备扎实的腰腿功、枪法功底与人物塑造能力,其“稳、准、狠”的表演标准,能检验武生的基本功是否扎实,而对赵云“忠勇”精神的诠释,则考验演员对人物内心的理解,因此被誉为“武生戏的试金石”,历代名家如杨小楼、盖叫天、李万春等均以擅演此剧著称。