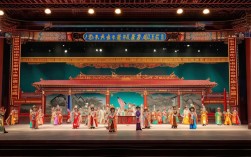

河南现代豫剧全场戏作为中原文化的重要载体,是在传统豫剧艺术基础上融合时代精神与现代表达的创新成果,既保留了豫剧高亢激昂、质朴厚重的艺术特质,又通过题材拓展、形式革新,成为反映当代社会生活、传递主流价值的重要舞台艺术形式,自新中国成立以来,河南现代豫剧全场戏经历了从探索到繁荣的发展历程,在不同历史时期涌现出一批批思想精深、艺术精湛、制作精良的经典作品,不仅丰富了人民群众的精神文化生活,更推动了豫剧艺术的现代化转型。

发展历程:从时代探索到多元创新

河南现代豫剧全场戏的发展与国家命运、社会变革紧密相连,20世纪50至60年代,在“百花齐放、推陈出新”方针指引下,豫剧工作者开始尝试将现代生活搬上舞台,这一时期的作品多以革命历史、农村合作化运动为题材,如《朝阳沟》(1958年)通过银环、拴宝等青年下乡务农的故事,展现了知识青年的成长与农村新貌,其生活化的语言、鲜活的形象打破了传统戏曲才子佳人的模式,成为现代豫剧的开山之作,尽管当时受限于创作理念与舞台技术,作品在程式化与生活化的融合上尚显稚嫩,但为后续现代豫剧的发展积累了宝贵经验。

改革开放后,思想解放浪潮推动现代豫剧进入创作高峰,80至90年代,题材从单一的政治叙事转向对人性、伦理、社会问题的深度挖掘,如《倒霉大叔的婚事》(1984年)以幽默诙谐的笔触刻画农村大龄青年的婚恋故事,既保留了豫剧的乡土气息,又融入了喜剧元素,引发观众强烈共鸣,这一阶段的舞台呈现开始注重写实与写意的结合,灯光、布景等技术的运用增强了戏剧的视觉冲击力。

进入21世纪,河南现代豫剧全场戏在文旅融合与科技赋能下迎来新突破,随着国家对传统文化传承的重视,豫剧创作更加注重思想性、艺术性与观赏性的统一,题材涵盖脱贫攻坚、乡村振兴、反腐倡廉等时代主题,舞台呈现融入多媒体、虚拟现实等现代技术,如《焦裕禄》(2007年 revised版)通过实景道具与投影结合,再现了兰考风沙治理的艰辛场景,让观众身临其境感受“县委书记的榜样”的精神力量,作品传播渠道也从剧场延伸至电视、网络平台,进一步扩大了受众群体。

艺术特色:传统基因与现代表达的融合

河南现代豫剧全场戏的“现代性”并非对传统的割裂,而是在坚守豫剧艺术本体的基础上进行的创新升级,其艺术特色主要体现在以下几个方面:

题材选择贴近时代脉搏,现代豫剧以现实生活为创作源泉,聚焦普通人的命运与时代变迁,从《朝阳沟》的农村建设到《焦裕禄》的公仆精神,从《村官李天成》的基层治理到《黄河儿女》的脱贫攻坚,作品始终与国家发展同频共振,传递向上向善的价值追求。

人物塑造摆脱脸谱化,与传统戏曲中类型化的角色不同,现代豫剧中的人物形象更加立体丰满,既有《香魂女》中香嫂的复杂人性挣扎,也有《全家福》中韩英明廉洁奉公的坚定信仰,通过细腻的心理刻画与生活化的表演,让观众感受到人物的温度与深度。

音乐唱腔兼容传统与创新,在保留豫剧豫东调、豫西调等核心板式的基础上,现代豫剧融入了流行音乐、交响乐等元素,如《村官李天成》中“吃亏歌”以通俗的唱词与朗朗上口的旋律,成为脍炙人口的经典唱段,既延续了豫剧“唱腔口语化、贴近群众”的传统,又增强了音乐的时代感。

舞台呈现突破时空限制,现代豫剧摒弃了“一桌二椅”的简约布景,采用写实与写意相结合的舞台设计,通过旋转舞台、升降平台、LED屏幕等技术手段,灵活切换场景,营造沉浸式观演体验,大河安澜》通过多媒体投影展现黄河治理的历史变迁,让观众在视觉与听觉的双重冲击中感受“人民治黄”的壮阔史诗。

代表剧目一览表

| 剧目名称 | 创作时间 | 主题立意 | 艺术特色 | 社会影响 |

|---|---|---|---|---|

| 《朝阳沟》 | 1958年 | 知识青年下乡务农,建设新农村 | 生活化语言,乡土气息浓厚 | 现代豫剧开山之作,全国巡演 |

| 《倒霉大叔的婚事》 | 1984年 | 农村婚恋观念变革 | 喜剧元素,幽默诙谐 | 观众口碑载道,改编为影视作品 |

| 《焦裕禄》 | 2007年 | 县委书记扎根基层、治理风沙 | 实景与投影结合,现实主义风格 | 中宣部“五个一工程奖”,全国推广 |

| 《村官李天成》 | 2001年 | 基层干部带领群众共同富裕 | 唱腔创新,“吃亏歌”广为传唱 | 弘扬廉洁奉公精神,进校园演出 |

| 《黄河儿女》 | 2020年 | 脱贫攻坚中的黄河守护者 | 多媒体技术,黄河文化元素 | 文旅融合典范,河南文旅宣传 |

社会影响与文化价值

河南现代豫剧全场戏不仅是舞台艺术的重要成果,更是传播中原文化、凝聚精神力量的重要载体,其一,它通过“以人民为中心”的创作导向,将党的政策、时代精神转化为群众喜闻乐见的故事,如《全家福》以反腐倡廉为主题,通过家庭伦理与时代主题的结合,让观众在艺术熏陶中树立正确的价值观,其二,推动豫剧艺术的现代化转型,培养了一批既懂传统又通现代的编创人才与演员队伍,为豫剧的可持续发展注入活力,其三,通过基层巡演、进校园、线上展演等方式,覆盖不同年龄层受众,尤其年轻观众对现代豫剧的接受度显著提升,有效破解了传统戏曲“老龄化”的困境,现代豫剧作为河南文化“走出去”的重要名片,在海外文化交流中展现了中国乡村振兴、基层治理的时代画卷,增强了中华文化的国际影响力。

相关问答FAQs

Q1:河南现代豫剧如何在保持传统韵味的同时吸引年轻观众?

A:河南现代豫剧吸引年轻观众的核心在于“守正创新”,坚守豫剧“唱念做打”的艺术本体,如《焦裕禄》中豫西调的苍凉悲壮、《朝阳沟》中豫东调的明快活泼,让年轻观众感受传统唱腔的魅力;在题材、形式上贴近年轻人审美,如融入喜剧元素(《倒霉大叔的婚事》)、采用多媒体舞台(《大河安澜》)、开发文创产品(如“朝阳沟”主题盲盒),并通过短视频平台传播经典唱段,降低观看门槛,让年轻观众在轻松有趣的氛围中了解并爱上豫剧。

Q2:现代豫剧创作中如何平衡艺术性与市场性?

A:平衡艺术性与市场性需把握“内容为王、创新为要”的原则,艺术性方面,坚持深入生活、扎根人民,以真实故事为素材,通过精良制作传递思想深度,如《焦裕禄》对人物内心世界的挖掘,避免“重形式轻内容”;市场性方面,关注观众需求,在题材选择上兼顾主流价值与市场热点(如乡村振兴、青春奋斗),在传播上拓展线上线下渠道(如与视频平台合作直播、开发沉浸式戏剧体验),通过“艺术+市场”的融合模式,既保证作品的艺术品质,又实现社会效益与经济效益的统一。