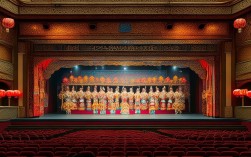

京剧服饰中的凤冠,作为旦角行当最具代表性的头饰之一,不仅是舞台视觉的焦点,更是角色身份与地位的直观体现,凤冠以其繁复的工艺、华美的造型,承载着中国传统服饰文化的深厚底蕴,而“谁带”这一问题,实则指向京剧服饰体系中严格的身份规制与角色定位,在京剧舞台上,凤冠的佩戴并非随意为之,而是需要严格匹配人物的社会身份、剧情情境及艺术表现需求,其背后蕴含着京剧“宁穿破,不穿错”的服饰规范与“形神兼备”的美学追求。

凤冠的形制与工艺:身份的物化载体

要明确“凤冠谁带”,需先了解凤冠本身的形制特征,京剧凤冠源于明代后妃命妇的凤冠,经艺术提炼后形成独特的舞台样式,通常以金属(铜或银)为骨架,外裹丝绸、绒布,辅以点翠、烧蓝、穿珠、镶嵌等工艺,主体装饰为凤凰、牡丹、如意纹等吉祥图案,辅以珍珠、宝石、流苏,整体雍容华贵,色彩以红、金、蓝为主,辅以翠绿、明黄等,既凸显皇家气派,又兼顾舞台色彩的视觉冲击。

点翠是凤冠制作的核心工艺之一,需用翠鸟背部亮蓝色的羽毛粘贴成纹样,色彩经久不褪,但因取材保护,现代舞台凤冠多用染色绸缎或化学材料替代,凤冠的“凤”的数量也有讲究:皇后、太后多戴“九凤冠”,象征至尊;贵妃、公主戴“七凤冠”或“五凤冠”,等级次之;诰命夫人则戴“三凤冠”或简化版凤冠,装饰相对素雅,凤冠的垂珠长度、珠子大小、宝石镶嵌密度等细节,均与佩戴者的身份严格对应,形成一套完整的“凤冠等级体系”。

凤冠的佩戴者:身份与角色的严格匹配

在京剧舞台上,凤冠的佩戴者主要集中在旦角行当中的“正旦”“闺门旦”“武旦”(部分身份特殊的武旦)及“老旦”(少数高身份老旦),具体需根据人物的社会等级、剧情情境及角色性格确定,可归纳为以下几类:

(一)皇后与太后:至高皇权的象征

皇后与太后是凤冠的最高佩戴者,其凤冠形制最为繁复,以“九凤”“十二钗”为核心,辅以“金龙”“点翠凤凰”,垂珠及流苏最长,色彩以明黄、正红为主,彰显“母仪天下”的威严。

- 代表剧目与角色:

- 《打龙袍》中的李后(李太后):作为先帝正宫,头戴“九凤点翠冠”,冠顶金凤口衔珠滴,四周垂珍珠流苏,身着蟒袍,搭配凤冠,凸显其“国太”的尊贵身份。

- 《贵妃醉酒》中的杨贵妃(虽为贵妃,但剧中部分场景以“皇后仪仗”铺垫,可戴简化版凤冠):其凤冠以红绒面为底,七凤环绕,凤口衔红宝石,流苏以玛瑙、珍珠相间,体现“宠冠六宫”的华贵。

- 《大保国·探皇陵·二进宫》中的李艳妃:作为太后,凤冠以黄色绸缎为衬,金凤展翅,缀以“凤穿牡丹”纹样,象征其监国摄政的权威。

(二)贵妃与公主:宫廷次级贵族的标识

贵妃、公主(含郡主、郡主等皇室女性)的凤冠等级略低于皇后,以“七凤”“五凤”为主,装饰密度稍减,色彩更丰富(如杨贵妃凤冠的“红金相间”,升平公主凤冠的“蓝金搭配”),体现其“尊贵而不失青春”的特质。

- 代表剧目与角色:

- 《打金枝》中的升平公主:作为唐代宗之女,头戴“五凤戏珠冠”,凤冠以蓝色绒面为底,五只金凤口衔珍珠,垂珠较短且灵动,搭配“帔子”与“宫装”,展现其“金枝玉叶”的娇纵与皇家身份。

- 《穆柯寨》中的穆桂英(前期):作为山寨之主,虽非皇室,但因“天波府少夫人”及“抗辽名将”的双重身份,可戴“凤冠点翠”(简化版),冠顶凤纹较粗犷,辅以红色流苏,体现其“巾帼不让须眉”的英气与贵族血统。

(三)诰命夫人与贵族女性:社会地位的物化

诰命夫人(受朝廷封号的官员妻室)及高门贵族女性的凤冠,以“三凤”或“素凤冠”为主,装饰相对朴素,多用银质、点翠减少,珍珠尺寸较小,色彩以“暗红”“藏蓝”为主,体现“夫荣妻贵”的社会等级,但不僭越皇权。

- 代表剧目与角色:

- 《锁麟囊》中的薛湘灵(后期):从富家小姐到诰命夫人,其凤冠从“珠翠头面”升级为“三凤银冠”,凤冠以银丝为骨,凤纹小巧,缀以小珍珠,流苏较短,展现其身份转变后的端庄与内敛。

- 《四郎探母》中的佘太君:作为杨家将之母,虽为老旦,但因“一品太君”的身份,可戴“素凤冠”(无点翠,金凤纹样简洁),冠顶缀以红珊瑚,体现其“德高望重”的家族地位。

(四)特殊武旦与神怪角色:艺术化的身份延伸

部分身份特殊的武旦(如“女帅”“仙子”)及神话角色,会佩戴“改良凤冠”,形制上更轻便,便于武打动作,装饰融入“如意”“火焰”等纹样,体现“人神共通”的艺术想象。

- 代表剧目与角色:

- 《穆桂英挂帅》中的穆桂英(后期):作为“元帅”,凤冠融入“帅盔”元素,凤冠顶部加“雉鸡翎”插座,凤纹与金属盔甲结合,既保留凤冠的尊贵,又适应“扎靠”武生的表演需求。

- 《天女散花》中的天女:作为神话角色,凤冠以“银色”为主,凤纹抽象化,辅以“飘带”与“珠串”,体现“仙气飘飘”的超凡气质,打破传统凤冠的宫廷规制。

凤冠佩戴的情境逻辑:剧情与美学的统一

京剧凤冠的佩戴不仅依赖身份标签,更需服务于剧情情境与人物塑造。《贵妃醉酒》中杨贵妃的凤冠,在“百花亭”一场中佩戴,展现其“承恩受宠”的得意;而在“醉酒”后,凤冠的流苏因动作幅度增大而晃动,配合演员的眼神与身段,暗示其“失宠”后的心理失衡,又如《打龙袍》中李后的“凤冠亮相”,需配合“慢板”唱腔,通过凤冠的“稳”与“重”,凸显其历经磨难后的威严。

京剧服饰的“穿戴规制”强调“宁穿破,不穿错”,即角色身份与服饰必须严格对应:即便是乞丐,也不能随意佩戴凤冠;反之,皇后在“民间落难”时,凤冠会被替换为“素面头面”,通过服饰的“降级”体现剧情的转折,这种“以衣载道”的设计,使凤冠成为推动剧情、塑造人物的重要语言。

凤冠的文化象征:权力、礼制与女性身份

凤冠的佩戴本质上是传统礼制与权力结构的视觉化体现,在中国传统文化中,“凤”象征女性,“冠”象征权力,凤冠的“九凤”“五凤”数量,对应着“九五之尊”的等级划分,将女性的社会地位与皇权体系深度绑定,凤冠的“繁复”与“华美”,也暗合儒家对女性“德容兼备”的期待——既需外在的“容仪”符合身份,也需内在的“德行”匹配地位。

京剧凤冠并非对历史服饰的简单复制,而是艺术化的提炼,明代皇后凤冠的“旒”(垂珠帘)在京剧中被简化,因舞台需兼顾观众的视线;点翠工艺因环保需求被替代,却通过色彩搭配保留了“翠色”的灵动,这种“源于历史、高于生活”的处理,使凤冠成为连接传统与现代的文化符号。

不同角色凤冠佩戴特征对比表

| 角色类型 | 身份代表 | 凤冠特征 | 代表剧目 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|

| 皇后/太后 | 李后(《打龙袍》) | 九凤点翠,明黄/正红,金凤衔珠,长垂珠 | 《打龙袍》 | 至高皇权,母仪天下 |

| 贵妃/公主 | 杨贵妃(《贵妃醉酒》) | 七凤戏珠,红金配色,流苏灵动 | 《贵妃醉酒》 | 宠冠后宫,皇家尊贵 |

| 诰命夫人 | 薛湘灵(《锁麟囊》) | 三凤银冠,暗红藏蓝,珍珠小巧 | 《锁麟囊》 | 夫荣妻贵,社会地位 |

| 特殊武旦/神怪 | 穆桂英(《穆桂英挂帅》) | 改良凤冠,融入帅盔元素,轻便易动 | 《穆桂英挂帅》 | 英气与尊贵的结合 |

相关问答FAQs

Q1:京剧凤冠的制作工艺有多复杂?为何被称为“头饰之王”?

A1:京剧凤冠的制作集传统金属工艺、点翠(或替代工艺)、珠宝镶嵌、刺绣于一体,需经过“制胎—点翠—焊接—穿珠—组装”等十余道工序,单顶凤冠的制作周期可达数月,其“头饰之王”的地位源于三方面:一是工艺繁复,点翠需将翠鸟羽毛按纹样粘贴,每平方厘米需数百根羽毛,耗时极长;二是等级森严,凤冠的“凤数”“材质”“颜色”均对应严格的身份规制,是封建礼制的缩影;三是艺术表现力,凤冠的“稳”与“动”(如流苏晃动、凤头摇摆)能辅助演员塑造人物,是京剧“形神兼备”美学的重要载体。

Q2:为什么京剧中的老旦角色很少戴凤冠?例外情况有哪些?

A2:京剧老旦扮演的多为老年女性,其身份虽可能高贵(如太后、诰命),但角色定位侧重“苍老、端庄”,服饰风格以“素、稳、简”为主,与凤冠的“华、繁、艳”形成冲突,老旦的典型头饰是“鬏勒”(一种黑色网巾,装饰绒花、银簪),体现“老年女性的朴实”,例外情况仅存在于身份极高且剧情需要的角色,如《四郎探母》中的佘太君(一品太君),可戴“素凤冠”(无点翠,金凤纹样简洁),或《杨门女将》中的佘太君(监国身份),戴“简化点翠凤冠”,但整体仍以“素雅”为主,避免与青衣、花旦的凤冠重复,体现老旦“老而不俗”的服饰特点。