清风亭是中国传统戏曲中经典的伦理悲剧剧,其核心围绕“忘恩负义”与“因果报应”展开,通过一对贫苦老夫妇与养子之间的情感纠葛,深刻批判了人性的冷漠与道德的沦丧,同时寄托了传统社会对孝道与感恩的推崇,剧情以“清风亭”这一具体场景为线索,串联起拾子、养子、失子、认子、绝子等关键情节,情感跌宕起伏,悲剧色彩浓烈。

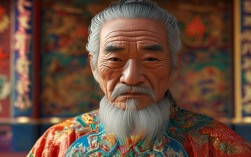

故事始于明代,陕西府有一对年过半百的老夫妇张元秀与贺氏,二人以打草鞋、卖豆腐为生,膝下无子,生活清贫却相濡以沫,某年寒冬,张元秀在清风亭避雪时,发现一名被遗弃的男婴,婴儿身边留有“张继保”字样的布条与金银首饰,老夫妇虽自身难保,却心生怜悯,不顾贺氏的犹豫,决定将孩子收养,取名张继保,视若己出,从此,老夫妇将对孩子的爱倾注于日常:张元秀凌晨砍柴贺氏缝补,宁可自己挨饿也要供张继保读书;贺氏深夜纺线,将孩子冷暖挂在心头,尽管生活依旧困苦,但一家三口的简单温情,成为老夫妇最大的慰藉。

张继保十岁时,邻居周子贵无意中提及他的身世,称其可能是大户人家的孩子,张继保心生好奇,向养父母追问,张元秀无奈道出实情,张继保的生母周桂兰因思念骨肉,多年寻子未果,终于打听到孩子被张元秀收养,周桂兰与丈夫周文进商议后,决定前往清风亭认子,周家夫妇来到清风亭,见到张继保后相拥而泣,并提出要带他回府享福,张元秀夫妇虽不舍,却念及孩子未来,含泪同意送子离开,临行前,张继保向养父母磕头告别,张元秀将攒下的铜钱塞给他,叮嘱“莫忘养育之恩”。

张继保跟随生母回到周家后,在继父周文进的教唆下,逐渐嫌弃养父母的贫寒,开始疏远甚至厌恶他们,张元秀夫妇思念成疾,多次前往周家探望,却都被周家阻拦,一次,张元秀翻越周家围墙欲见儿子,被家丁发现并殴打,周文进更是明确表示张继保已是周家公子,与张元秀夫妇再无瓜葛,张继保在生母与继父的挑唆下,彻底认贼作父,对养父母的呼告置若罔闻,甚至以“乞丐”相称,彻底斩断了与养父母的情感纽带。

时光荏苒,张继保在周家的供养下长大成人,后考中状元,衣锦还乡时,他途经清风亭,恰逢大雨,便入亭避雨,张元秀夫妇因多年思念与贫苦折磨,已沦为乞丐,流落清风亭,老夫妇认出状元的张继保,喜极而泣,上前相认,诉说多年养育之恩,张继保却冷漠至极,否认老夫妇的身份,呵斥他们“冒认官亲”,并命家丁将二人赶出清风亭,贺氏悲愤交加,当场气绝身亡;张元秀痛斥张继保“忘恩负义,天地不容”,随后撞死在清风亭的柱子上,张继保见状,虽有一丝动摇,但很快被周文进拉走,逃避责任。

不久后,张继保在回京途中遭遇雷劈,当场毙命,应了“天理昭昭,疏而不漏”的因果报应,清风亭的悲剧,以老夫妇的惨死与张继保的暴亡收场,留给世人对人性与道德的深刻反思。

人物关系与情节发展表

| 角色 | 身份 | 核心关系 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 张元秀 | 清风亭贫苦老汉 | 张继保养父 | 拾子、养子、探子、被拒、撞死 |

| 贺氏 | 张元秀之妻 | 张继保养母 | 劝养、抚子、思子、气绝 |

| 张继保 | 张元秀养子/周桂兰亲子 | 被养父母抚养,后被生母认领 | 被弃、养子、变心、拒认、暴亡 |

| 周桂兰 | 张继保生母 | 贫苦时生子,多年后寻子 | 弃子、寻子、认子、挑唆 |

| 周文进 | 周桂兰之夫 | 张继保继父 | 反对认子、教唆张继保、冷漠对待 |

相关问答FAQs

Q1:清风亭在剧中起到了怎样的象征作用?

A1:清风亭是全剧的核心场景,具有多重象征意义,它是“恩”的起点——张元秀在此捡到张继保,开启了一段养育之恩;它是“义”的终点——老夫妇在此被养子抛弃,恩断义绝;它是“天理”的审判场——张继保在此遭天谴,老夫妇在此以死明志,清风亭的“清”与剧中人性的“浊”形成对比,既承载了老夫妇的温情与绝望,也见证了道德的沦丧与重建,成为传统伦理观念的物质载体。

Q2:不同剧种的《清风亭》在情节上有哪些主要差异?

A2:虽然《清风亭》的核心情节在各剧种中基本一致,但细节处理存在差异,京剧版本更侧重张继保的心理转变,通过独白展现他从犹豫到冷漠的过程;豫剧版本则强化了贺氏的悲情,增加了“纺纱叹子”“哭坟”等唱段,突出养母的辛酸;秦腔版本在结局处理上更为惨烈,如张元秀撞死后有“鬼魂诉冤”的情节,增强戏剧冲突,部分地方戏对周桂兰的形象塑造有所不同,有的版本将其塑造成“被迫弃子”的可怜母亲,有的则强调其“认子后疏远养父母”的冷漠,体现了不同剧种对人物道德评判的侧重。