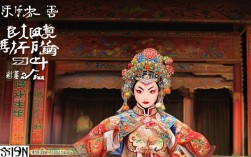

豫剧作为中原文化的璀璨明珠,孕育了无数德艺双馨的艺术家,郭惠兰便是其中一位以卓越唱腔、精湛表演与深刻人物塑造蜚声菊坛的代表人物,她的艺术生涯跨越半个多世纪,从传统戏到现代戏,从舞台表演到艺术传承,始终坚守对豫剧艺术的赤诚与热爱。《郭惠兰全集》的整理与出版,不仅是对其个人艺术成就的全面梳理,更是为豫剧艺术留下了弥足珍贵的活态档案,让后世得以领略这位“豫剧闺门旦标杆”的艺术风采。

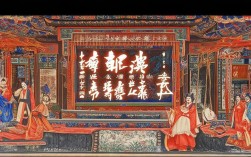

郭惠兰的艺术之路始于对传统的深耕,1935年,她出生于河南开封一个普通戏曲爱好者家庭,自幼耳濡目染豫剧的韵味,12岁以优异成绩考入河南省戏曲学校(今河南艺术职业学院),师从豫剧大师常香玉的弟子李素芳,系统学习常派艺术,常派唱腔“刚健明亮、大气磅礴”的特点,在她身上打下坚实基础,但她并未止步于模仿,而是广泛吸收陈素真“细腻委婉、字正腔圆”的闺门旦精髓,以及阎立品“含蓄典雅、以情带声”的表演神韵,逐渐形成“刚柔并济、形神兼备”的独特风格,1956年,她加入河南省豫剧院三团,凭借《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”一唱成名,那高亢而不失婉转、激越中带着亲切的唱腔,瞬间点燃观众热情,也让“郭惠兰”的名字与花木兰紧密相连,此后,《穆桂英挂帅》《秦香莲》《秦雪梅吊孝》等经典剧目相继成为她的代表作,她在舞台上塑造的巾帼英雄、贤淑女子、悲情女性,个个鲜活立体,成为豫剧舞台上不可磨灭的经典形象。

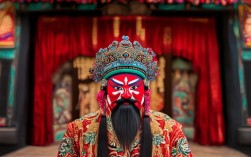

郭惠兰的艺术成就,集中体现在其对经典剧目的深度诠释与创新演绎上,她的表演从不满足于“千人一面”,而是强调“一人一面”,即每个角色都要有独特的灵魂与生命,以《花木兰》为例,她突破传统闺门旦的柔弱形象,将花木兰替父从军的英姿、女扮男装的机敏、对家乡的思念、对和平的渴望,通过眼神、身段、唱腔的层次变化展现得淋漓尽致,在“机房织布”一场中,她用轻柔的水袖表现木兰的闺阁情态,唱腔细腻婉转;而在“战场杀敌”时,则挺拔的身姿、利落的台步、刚劲的唱腔,又完美呈现了巾帼英雄的飒爽英姿,这种“文武兼备、情技交融”的表演,让传统剧目焕发出新的生命力,而在《秦香莲》中,她将秦香莲的“悲、愤、忍、韧”刻画入微:见陈世美时的“惊—怒—悲”眼神递进,唱腔从压抑的慢板到激越的二八板,再到悲怆的哭腔,将底层女性的苦难与坚韧展现得催人泪下,至今仍被奉为“秦腔”表演的范本。

为了让读者更直观地了解郭惠兰的代表剧目及艺术特色,特整理如下表格:

| 剧目名称 | 角色 | 剧情核心 | 艺术亮点 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 女扮男装替父从军,保家卫国 | “刘大哥讲话理太偏”唱段的豪迈与“机房织布”的细腻结合,刚柔并济,展现人物从闺阁女子到巾帼英雄的成长 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 捧印挂帅,率宋军大破辽军 | “辕门斩子”的威严与“捧印”的深情,唱腔融合二八板与快二八板,用高亢的“靠山吼”表现人物的霸气与家国情怀 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 寻夫遭弃,遭陈世美抛弃后悲愤维权 | “见皇姑”的悲愤与“杀庙”的隐忍,唱腔以慢板铺垫情感,用哭腔爆发悲怆,眼神与身段传递底层女性的坚韧与无奈 |

| 《秦雪梅吊孝》 | 秦雪梅 | 未婚夫早逝,以礼守节,悲痛吊孝 | “机房训”的严厉与“吊孝”的哀婉,唱腔用“寒腔”表现悲凉,水袖动作如泣如诉,将封建礼教下女性的悲剧命运演绎得动人心魄 |

郭惠兰的艺术魅力,不仅在于“唱念做打”的精湛技艺,更在于她对“情”的深刻把握,她常说“演戏演的是人物,人物演的是情感”,因此在舞台上,她从不刻意炫技,而是让技术服务于情感表达,她的唱腔既有豫剧的“乡土味”,又有“书卷气”,高音区如裂帛般清亮,低音区如流水般浑厚,尤其在处理拖腔时,总能根据人物情绪调整节奏,时而如泣如诉,时而激昂高亢,形成“声情并茂、余韵悠长”的独特风格,表演上,她注重“手眼身法步”的协调统一,眼神运用尤为出色——表现喜悦时眉目传神,表现愤怒时怒目圆睁,表现悲伤时泪光盈盈,每个眼神都精准传递人物内心,让观众“未见其人,先感其情”。

作为豫剧艺术的传承者,郭惠兰始终将“传道授业”视为己任,她晚年收徒不问出身,只重品格与天赋,弟子中既有国家一级演员李金枝、虎美玲,也有基层院团的青年演员,她毫无保留地将毕生所学倾囊相授,从唱腔技巧到人物塑造,从舞台经验到艺术理念,手把手指导,帮助他们成长,她致力于豫剧剧目的整理与研究,将《花木兰》《秦香莲》等剧目的表演经验编成教材,详细记录唱腔板式、身段设计、情感处理,推动豫剧表演的规范化,2010年,《郭惠兰全集》由河南文艺出版社出版,这套包含12部经典剧目视频、15部完整剧本、20篇研究论文及访谈录的鸿篇巨制,不仅是对其个人艺术生涯的归纳,更是对20世纪豫剧旦角表演艺术的系统梳理,为豫剧研究提供了第一手资料,让这门古老艺术在新时代焕发新生。

郭惠兰虽已年过八旬,仍心系豫剧发展,时常参与青年演员的指导与豫剧进校园活动,她常说:“豫剧是咱河南人的根,只要还有一个观众喜欢,我就要一直唱下去、教下去。”《郭惠兰全集》的出版,正是这种艺术坚守的最好见证,它不仅记录了一位艺术家的成长轨迹,更承载着豫剧艺术的魂与魄,激励着更多人热爱、传承这门扎根中原、面向世界的艺术。

FAQs

问:《郭惠兰全集》具体包含哪些内容?对豫剧爱好者有何实用价值?

答:《郭惠兰全集》分为“音像卷”“剧本卷”“研究卷”三大部分,内容全面而丰富。“音像卷”收录其主演《花木兰》《穆桂英挂帅》《秦香莲》等12部剧目的完整演出视频,部分剧目含20世纪80年代与21世纪初两个版本,可直观对比其艺术演变;“剧本卷”整理其常演的15部剧目完整剧本,附有郭惠兰亲笔标注的表演提示、唱腔设计手稿及舞台调度图;“研究卷”收录戏曲理论家对其艺术风格的评论文章、本人艺术访谈录及弟子回忆录,系统解析其“刚柔并济”的表演体系,对爱好者而言,全集不仅能欣赏郭惠兰的精彩表演,还可通过剧本与研究文章深入了解豫剧的唱腔板式(如二八板、慢板、流水板)、行当分工(闺门旦、青衣、刀马旦)及表演程式,是学习豫剧唱腔、身段,理解人物塑造的权威参考资料,尤其适合青年演员与戏曲专业学生研习。

问:郭惠兰的表演艺术对当代豫剧创新有何启示?

答:郭惠兰的艺术实践为当代豫剧创新提供了三方面重要启示:一是“守正创新”的辩证统一,她以常派、陈派等传统流派为根基,但不拘泥于程式,如在《花木兰》中融入现代舞蹈元素丰富“趟马”动作,在《秦香莲》中借鉴话剧表演强化内心独白,证明创新需在尊重传统规律的基础上进行,而非盲目求新,二是“以情带艺”的核心导向,她始终强调“情是戏魂”,反对“重技轻情”,如在《穆桂英挂帅》中,用颤抖的双手捧印、湿润的眼神望向帅旗,将人物的豪情与不舍融为一体,提醒当代演员技术创新需服务于情感表达,避免陷入“炫技”误区,三是“传承与传播”的并重理念,她晚年整理剧目、培养弟子,同时推动豫剧进校园、上电视,通过短视频平台教唱经典唱段,说明传统艺术需在传承中创新、在传播中发展,只有让更多年轻人接触、了解、喜爱豫剧,才能真正实现艺术的“活态传承”,这些启示对当下豫剧如何守好“根”与“魂”,在新时代焕发活力具有重要指导意义。