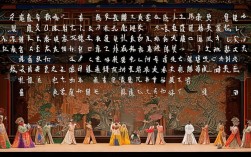

豫剧《红娘》作为传统经典剧目,以其鲜活的人物形象、巧妙的情节设计和生动的唱腔艺术,深受观众喜爱,而其中“想当初”这一核心唱段,更是成为红娘形象的点睛之笔,承载着人物的情感记忆与戏剧张力。

“想当初”唱段出现在红娘为张生与崔莺莺传递书信、历经波折后,当她回忆起促成这段爱情的始末时,内心既有对过往艰辛的感慨,也有对美好结果的欣慰,这段唱词以口语化的叙述展开,如同红娘在与观众拉家常,将“张君瑞游佛寺偶遇莺莺”“老夫人背信义赖婚约”“小红娘牵红线巧周旋”等关键情节娓娓道来,唱词中“想当初,张君瑞游佛寺,偶然遇见崔莺莺,那莺莺她生得俊,眉如弯月眼如星,张君瑞他一见钟情,神魂颠倒入了迷”几句,既描绘了张生初见莺莺时的惊艳,也暗含了红娘对这段爱情萌芽的见证,而“老夫人她许婚事,反悔赖婚把脸翻,张君瑞他茶不思,饭不想,得了相思病在床边”则道出了封建礼教下爱情的阻力,为红娘的“成人之美”埋下伏笔。

从艺术表现来看,“想当初”唱段充分展现了豫剧贴近生活的语言特色与丰富的板式变化,红娘的唱腔既有河南方言的质朴幽默,又有梆子戏的激昂明快,通过[二八板]、[流水板]的转换,将回忆的舒缓、焦急的催促、喜悦的释放等情绪层次分明地呈现,在描述“我小红娘心肠热,跑前跑后不辞劳”时,节奏明快,字字铿锵,凸显红娘的热心肠;而“总算让他们见了面,月下西厢诉衷肠”则放慢节奏,婉转深情,传递出爱情终成的感动,这种“以情带声、声情并茂”的演绎,让红娘的形象既有市井小民的鲜活,又有助人为乐的侠义。

从人物塑造角度,“想当初”不仅是情节的回溯,更是红娘性格的集中展现,她没有大家闺秀的扭捏,也没有奴仆的卑微,而是以清醒的头脑、敢作敢为的勇气,在封建礼教的夹缝中为年轻人争取幸福,唱段中“我恨老夫人太无情,嫌贫爱富把心偏,也恨那张生太软弱,遇到挫折就灰心”一句,既表达了对老夫人的不满,也暗含对张生的鞭策,体现了红娘爱憎分明、敢作敢为的性格,而“谁说奴婢没见识,成就佳话美名传”则充满了自信与骄傲,展现了底层女性对自我价值的肯定,这在传统戏曲中尤为难得。

“想当初”唱段的经典,还在于它超越了具体情节,成为对“正义”“善良”“勇敢”的礼赞,红娘虽为侍女,却以自己的智慧和行动打破了阶级的壁垒,让真爱战胜封建礼教,这种精神内核至今仍能引发观众的共鸣,正如豫剧表演艺术家常香玉在演绎红娘时所说:“红娘的心里装着老百姓的情理,她的‘想当初’,说的是咱们老百姓心里的话。”

相关问答FAQs

Q1:《红娘》中“想当初”唱段为何能成为豫剧经典?

A:“想当初”唱段之所以成为经典,首先在于其生动的人物塑造,通过红娘的视角将复杂情节浓缩为通俗叙事,贴近观众生活;唱腔融合了豫剧的口语化特色与板式变化,情感表达丰富细腻;最重要的是,它传递了“追求真爱、反抗不公”的普世价值,红娘的善良与勇气跨越时代,引发广泛共鸣。

Q2:豫剧《红娘》的红娘形象与传统戏曲中的其他侍女有何不同?

A:与传统戏曲中温顺卑微的侍女形象不同,豫剧红娘更具主动性和反抗精神,她不仅敢于调侃封建权威(如老夫人),还主动为张生与莺莺穿针引线,甚至在关键时刻以智谋化解危机,她的语言幽默直率,行为果敢大胆,展现了底层女性在压抑环境中的觉醒与力量,成为戏曲中“智慧型侍女”的典范。